儿童血糖偏高原因解析:饮食、遗传与生活习惯的深层影响

近年来,儿童血糖异常问题日益突出。许多家长发现孩子体检报告中血糖值偏高时,往往陷入困惑:“孩子怎么会血糖高?这是糖尿病吗?”实际上,血糖偏高是糖尿病的前兆信号之一,其背后与饮食结构、遗传易感性及生活习惯密切相关。本文将从科学角度解析这三大影响因素,并提供实用的预防与应对策略。

一、儿童血糖偏高的警示信号与潜在风险

1. 症状识别:从“三多一少”到隐匿表现

典型的糖尿病症状包括“多饮、多食、多尿、体重下降”(三多一少)。但儿童(尤其是2型糖尿病患儿)早期可能仅表现为乏力、皮肤瘙痒、反复感染或黑棘皮病(颈部、腋下皮肤变黑)。若孩子出现以下情况,需警惕:

频繁口渴:每日饮水量远超同龄儿童;

夜尿增多或遗尿:已学会如厕的孩子突然频繁尿床;

食欲异常:食量增加但体重不升反降;

伤口愈合缓慢:轻微擦伤易感染且久不愈合。

2. 长期危害:从代谢紊乱到器官损伤

长期高血糖会损害血管和神经,增加未来患心血管疾病、肾病、视网膜病变等风险。儿童患者因代谢旺盛,若未及时干预,可能在青春期即出现并发症。

二、儿童血糖偏高的三大核心诱因

1. 饮食失衡:高糖高脂饮食的“甜蜜陷阱”

关键机制:过量摄入精制糖、油炸食品和含糖饮料会导致血糖骤升,迫使超负荷分泌胰岛素。长期如此,细胞对胰岛素敏感性降低(胰岛素抵抗),最终引发高血糖。

典型问题:

零食依赖:糖果、蛋糕、奶茶等高糖零食成为日常;

主食单一:精米白面占比过高,缺乏全谷物和膳食纤维;

饮食不规律:暴饮暴食或过度节食扰乱代谢节奏。

案例:一项调查显示,我国肥胖儿童中,60%以上每日摄入含糖饮料超过500ml。

2. 遗传易感性:家族史的“隐性威胁”

科学证据:

1型糖尿病:若父母一方患病,子女患病风险为3%~7%;若双方患病,风险升至30%~50%。

2型糖尿病:遗传因素贡献率达50%以上,直系亲属患病者,子女风险增加3~5倍。

特殊类型:如MODY(青少年起病的成人型糖尿病)由特定基因突变引起,常被误诊为1型或2型糖尿病。

3. 生活习惯:久坐与睡眠不足的“双重打击”

缺乏运动:

运动不足导致肌肉对葡萄糖的摄取减少,加剧胰岛素抵抗。

世界卫生组织建议儿童每日至少活动1小时,但我国超半数儿童未达标。

睡眠与电子产品:

睡眠不足影响生长激素分泌,间接扰乱血糖调节。

长时间使用电子产品减少户外活动,增加肥胖风险。

三、诊断与治疗:科学干预的关键步骤

1. 诊断标准与检查手段

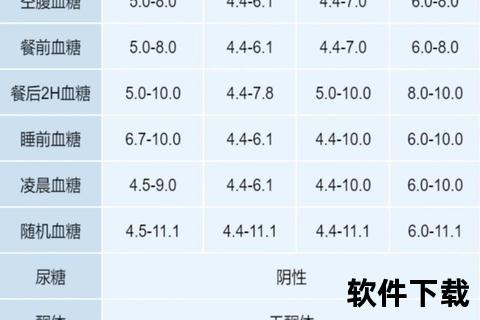

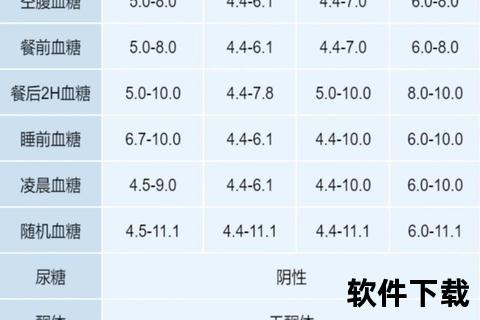

血糖检测:空腹血糖≥7.0mmol/L或随机血糖≥11.1mmol/L可确诊糖尿病。

辅助检查:糖化血红蛋白(HbA1c)反映近3个月血糖水平;C肽测定区分1型与2型糖尿病。

2. 分层管理策略

1型糖尿病:需终身胰岛素治疗,结合动态血糖监测(CGM)调整剂量。

2型糖尿病:早期可通过饮食运动控制,必要时联用二甲双胍或胰岛素。

四、预防与家庭管理:从“源头”阻断风险

1. 饮食优化:三低一高原则

低糖:限制含糖饮料,用天然水果替代甜品;

低脂:选择蒸煮烹饪方式,避免油炸食品;

高纤维:增加蔬菜、全谷物占比(如燕麦、糙米)。

2. 运动处方:趣味与强度结合

每日60分钟:跑步、游泳、跳绳等有氧运动为主,穿插力量训练(如平板支撑)。

家庭参与:亲子运动(如骑行、球类游戏)提升孩子积极性。

3. 遗传高风险家庭的特殊防护

定期筛查:有家族史者每半年检测空腹及餐后血糖。

孕期干预:母亲妊娠期控制体重,降低巨大儿出生风险。

4. 紧急情况应对

若孩子出现呼吸深快、腹痛呕吐或意识模糊,可能为酮症酸中毒,需立即就医。

儿童血糖偏高并非“成年病”的翻版,其诱因复杂且危害深远。通过科学解析饮食、遗传与生活习惯的交互作用,家长可更早识别风险并采取行动。记住:健康的生活方式是预防糖尿病的“第一道防线”,而早期干预将为孩子赢得更长久的未来。

参考资料: