精神疾病影响着全球数亿人的生活质量,其中精神分裂症、双相情感障碍等疾病的治疗尤为复杂。抗精神病药物作为核心治疗手段,其作用机制与临床应用的优化一直是医学界关注的重点。本文将结合最新研究进展,解析药物作用原理,探讨疗效与安全性平衡策略,并为患者及家属提供实用建议。

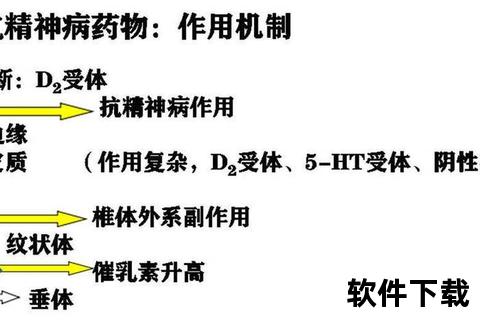

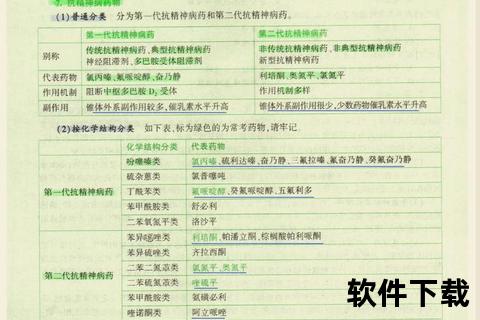

抗精神病药物通过调节大脑神经递质系统,改善异常神经信号传递。目前药物主要分为典型(第一代)与非典型(第二代)两大类,其作用机制各有特点:

1. 典型药物:阻断多巴胺D2受体

传统药物如氟醇通过抑制中脑边缘通路的多巴胺过度活跃,缓解幻觉、妄想等阳性症状。但过度阻断黑质-纹状体通路可能导致锥体外系反应(如肌肉僵硬、震颤)。

2. 非典型药物:多受体协同调节

新一代药物(如奥氮平、利培酮)不仅阻断多巴胺D2受体,还拮抗5-HT2A血清素受体。这种双重作用可同时改善阳性症状(幻觉、妄想)和阴性症状(情感淡漠、社交退缩),并减少运动障碍风险。

3. 创新机制药物的突破

药物的疗效需结合个体症状与长期目标综合评估:

1. 短期疗效指标

2. 长期治疗目标

3. 特殊人群的个体化方案

抗精神病药物的副作用可能影响治疗依从性,需针对性管理:

1. 常见副作用及应对

2. 严重风险预警

1. 初始治疗原则

2. 耐药患者的解决方案

3. 家庭护理与应急处理

随着基因检测与神经影像学发展,个体化用药将成为趋势。例如,通过检测多巴胺受体基因多态性,预测药物反应。2025年,KarXT等创新药物有望在中国上市,为患者提供更安全的选择。

1. 就医时机:出现幻听、妄想或情绪剧烈波动时,尽早寻求专业诊断。

2. 用药记录:记录症状变化与副作用,复诊时提供详细信息。

3. 生活方式干预:规律作息、适度运动可增强药物疗效。

4. 社会支持:加入患者互助组织,减轻病耻感,提升治疗信心。

精神疾病的治疗是一场马拉松,而非短跑。通过科学用药与全面管理,患者完全可能重获高质量生活。

参考文献:本文内容综合自临床试验数据、药理学研究及临床指南,部分案例参考自患者随访记录。