新生儿呱呱坠地时,医护人员报出的第一个身体数据往往是50厘米左右的身长。这个看似巧合的数字背后,蕴含着生命发育的精密规律与医学测量的科学逻辑。当新手父母发现产房内多数新生儿身长数据都徘徊在50厘米上下时,既会产生对测量准确性的疑惑,也会好奇这个数字对宝宝未来健康发展的预示意义。

临床数据显示,全球约68%足月新生儿的出生身长集中在48-52厘米区间,其中50厘米是出现频率最高的数值。这种趋同性并非偶然:

1. 子宫空间的精准适配

女性妊娠末期子宫长度约35厘米,胎儿以蜷缩姿态生长时,头臀长与子宫空间形成动态平衡。超过55厘米的胎儿易引发分娩并发症,而低于45厘米则提示宫内发育受限。

2. 测量方法的科学规范

新生儿特有的蛙式体位导致实际身长存在±2厘米的测量波动,临床采用"足底抵板法"测量时,49.1-50.9厘米的数值均可能记录为50厘米。

临床案例显示,双胞胎若出现显著身长差异(如相差3厘米以上),往往提示可能存在单卵双胎输血综合征等病理情况,需加强产后监测。

单纯关注出生身长可能陷入认知误区。现代儿科学通过多维评估体系,动态监测婴幼儿发育轨迹:

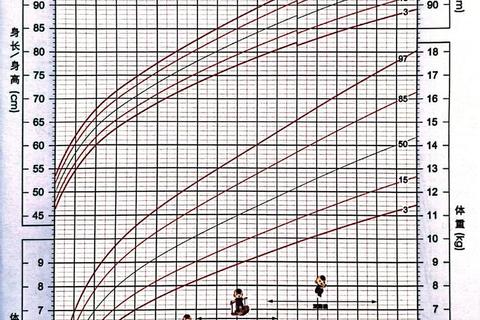

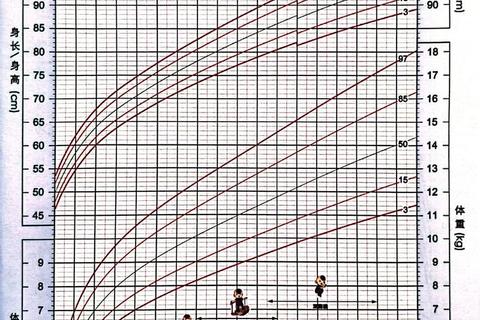

1. 生长曲线的科学绘制

采用WHO标准或中国卫健委发布的《7岁以下儿童生长标准》,定期测量并将数据标注在百分位曲线图上。健康儿童的生长曲线通常稳定在P3-P97区间,并与遗传靶身高趋势相符。

2. 关键发育节点的预警信号

当出现以下情况需及时就医:

特殊案例中,某男婴出生身长52厘米(P75),但6月龄时曲线跌至P10,经检查确诊为先天性甲状腺功能减退症,通过激素替代治疗成功追回生长轨迹。

1. 科学测量三部曲

2. 环境干预策略

3. 特殊群体关注要点

2025年国家卫健委推行的《婴幼儿早期发展服务指南》强调,将生长曲线纳入儿童健康档案管理系统。通过医疗机构与家庭联动的电子化监测平台,可实现:

1. 自动预警发育偏离风险

2. 个性化推送养育指导方案

3. 区域化流行病学数据分析

某市妇幼保健院实施该体系后,3岁以下儿童发育迟缓检出率下降37%,家长养育知识知晓率提升至89.6%。

生命初始的50厘米,既是人类进化设定的安全阈值,也是个体健康起跑线的生物标记。理解这个数字背后的科学逻辑,掌握生长曲线的解读方法,让每个家庭都能在育儿道路上做到心中有"数"、行动有据。当发现孩子生长轨迹异常时,切记及时寻求专业帮助——现代医学的精细化评估手段,完全能够帮助大多数发育偏离儿童回归正常轨道。