高血压作为威胁全球健康的“沉默杀手”,我国患者已超过3亿,约70%的脑卒中、50%的心肌梗死与其直接相关。科学用药是控制血压、预防并发症的核心手段,但现实中“吃药血压仍不稳”“药物副作用困扰”“用药方案频繁调整”等问题仍普遍存在。本文将结合最新临床数据,解析抗高血压药物的科学使用策略。

目前临床一线药物分为五大类,通过不同机制实现血压控制:

1. 钙通道阻滞剂(CCB):如氨氯地平,通过阻止钙离子进入血管平滑肌细胞,使血管舒张。适用于老年高血压、单纯收缩期高血压,尤其适合合并动脉硬化的患者。

2. 血管紧张素受体拮抗剂(ARB):如厄贝沙坦,通过阻断血管紧张素Ⅱ受体降低血压,对合并糖尿病、肾病者具有器官保护作用。

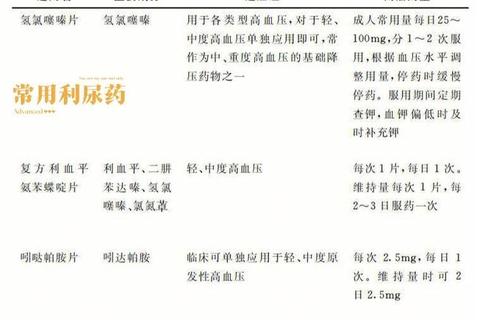

3. 利尿剂:如氢氯噻嗪,通过促进钠排泄减少血容量。研究显示,小剂量利尿剂联合其他药物可显著降低心血管事件风险。

4. β受体阻滞剂:如美托洛尔,适用于合并心绞痛、心率过快的患者,但可能影响糖脂代谢。

5. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI):如依那普利,但约20%患者会出现干咳副作用,此时可换用ARB类药物。

用药原则:2024年《中国高血压防治指南》强调“个体化阶梯治疗”——初始单药控制不佳时,优先选择“ARB/ACEI+CCB”或“ARB/ACEI+利尿剂”的复方组合,可使血压达标率提升至80%以上。

约50%患者存在漏服、自行减量等问题。研究发现,服用次数越多,依从性越低:每日1次用药的依从率为76%,而每日3次者仅39%。

优化策略:

常见问题包括CCB引起的踝部水肿、利尿剂导致的低钾血症等。近期研究显示,ARB联合CCB可减少水肿发生率30%。

科学应对:

老年人:需警惕直立性低血压,建议起床时遵循“3个1分钟”(睁眼躺1分钟、坐起等1分钟、床边站立1分钟)。合并衰弱的老年患者,降压目标可放宽至<150/90 mmHg。

孕妇:首选甲基多巴,禁用ARB/ACEI类药物(可能导致胎儿畸形)。

县域医院CCB使用占比达52%,但新型药物(如沙库巴曲缬沙坦)普及率不足15%。2025年国家带量采购将新增12种降压药,预计价格降幅达56%,可缓解用药可及性问题。

1. 精准医疗突破:基因检测已可预测CYP2C9基因突变者对ARB类药物的代谢差异,指导个性化剂量调整。

2. 创新药物进展:

患者行动建议:

高血压的药物治疗如同一场精准的“交响乐演奏”,需要患者、家属与医疗团队共同配合。记住三个关键数字:达标血压<130/80 mmHg(普通人群)、每日盐摄入<5克、每周运动≥150分钟。通过科学用药与生活管理,完全可以将高血压转变为“可防可控的慢性病”。(本文数据截止2025年3月,具体用药请遵医嘱)

> 参考资料:国家高血压达标中心数据库、2025版中国老年高血压管理指南、摩熵咨询药物研究报告