月经期间排出暗红色或类似“肉块”的组织,是许多女性都曾有过的体验。据统计,约90%的女性在生理期观察过不同程度的血块。这些现象既可能是子宫内膜自然脱落的生理反应,也可能隐藏着某些健康隐患。本文将系统解析血块形成的机制、正常与异常的判断标准,以及不同人群的应对策略,帮助女性更科学地理解自己的身体信号。

一、血块形成的生理机制

月经的本质是子宫内膜周期性脱落的过程。脱落的子宫内膜碎片混合血液、宫颈黏液等成分形成经血。当内膜组织较大或经血排出速度较快时,抗凝血物质(如纤维蛋白溶酶)未及时发挥作用,血液就会凝结成肉眼可见的暗红色或深褐色血块。

正常血块的特征:

颜色:与经血一致的暗红色或深褐,质地柔软

大小:通常小于小指指甲(约1-2cm³)

数量:单次经期出现1-2次,无伴随症状

二、异常血块的预警信号

以下情况提示可能存在病理因素,需引起警惕:

1. 形态异常

血块持续大于拇指指甲(超过3cm³)

质地坚硬或带有异味

2. 伴随症状

严重痛经、经期超过8天或经量过多(每小时浸透一片卫生巾)

非经期出血、后出血

3. 高危人群的特殊表现

孕妇:妊娠期出现血块需立即排除流产风险

青春期少女:初潮后持续血块伴贫血,警惕凝血功能障碍

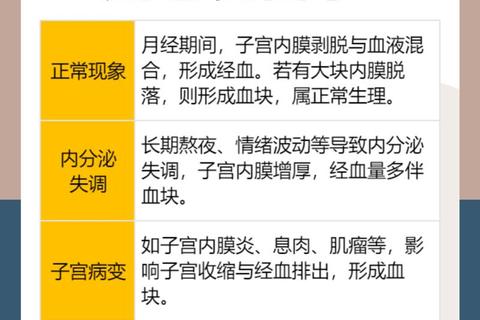

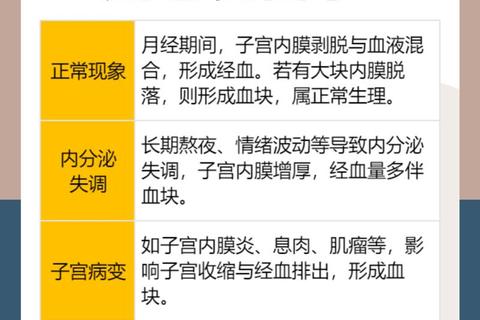

三、血块异常的背后推手

1. 疾病因素

子宫结构异常:黏膜下子宫肌瘤、子宫内膜息肉导致宫腔变形

激素失衡:多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能减退引发的子宫内膜异常增生

炎症感染:慢性子宫内膜炎引起血管通透性改变

2. 生活习惯诱因

长期久坐(超过2小时不活动)导致经血淤积

经期食用生冷食物或腹部受凉,引发“寒凝血瘀”

四、诊断与干预策略

医学检查流程:

1. 基础筛查:妇科触诊、超声评估子宫形态

2. 进阶检测:宫腔镜检查、性激素六项、甲状腺功能测试

3. 鉴别诊断:需排除血液病(如血管性血友病)

治疗方案举例:

药物治疗:氨甲环酸止血、复方口服避孕药调节周期

手术治疗:宫腔镜切除黏膜下肌瘤或息肉

中医调理:针对气滞血瘀型体质,可配合艾灸或玫瑰生姜茶

五、日常管理与预防措施

1. 自我护理技巧

姿势调整:每30分钟起身活动,避免经血滞留

饮食建议:经期增加高铁食物(猪肝、红苋菜)预防贫血

局部保暖:使用40℃热敷袋缓解宫寒引起的血块

2. 特殊人群注意事项

产后女性:关注恶露变化,血块持续超2周需复查

围绝经期女性:警惕突然增多的血块,排查子宫内膜病变

六、科学认知与就医时机

对于偶发、无伴随症状的血块无需过度焦虑,可通过记录月经周期、血块特征(拍照存档)建立健康档案。若出现以下情况,建议48小时内就诊:

血块量突然增加且颜色发黑

经期头晕乏力提示贫血

常规止痛药无法缓解的痉挛性疼痛

月经作为女性健康的“晴雨表”,其变化值得关注但不必恐慌。通过科学观察、及时干预和规律体检,多数异常情况都能得到有效控制。记住:了解自己的身体节奏,才是最好的健康守护。