月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其规律性与身体内外的平衡息息相关。据统计,全球约30%的育龄女性经历过月经紊乱,其中超过60%的病例与生活方式密切相关。这种周期性生理现象的变化,不仅反映着生殖系统的状态,更是全身健康状况的重要信号。当月经周期失去规律,背后往往隐藏着复杂的生理机制与生活质量的深层关联。

月经不调的临床表现具有多维特征,需警惕以下四类核心症状:

1. 周期异常:

2. 出血模式改变:

3. 伴随症状群:

4. 特殊人群警示:

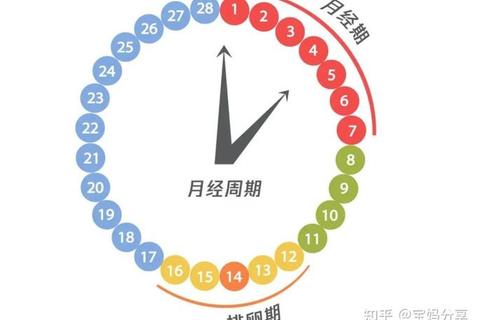

月经周期本质是下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密调控过程,当该网络任一环节受损,即引发连锁反应:

1. 内分泌失调的核心作用

2. 代谢紊乱的恶性循环

脂肪组织作为类固醇激素转化场所,肥胖患者外周雄激素向雌激素转化增加,形成雌激素优势环境,刺激子宫内膜异常增生。临床数据显示,BMI≥25者月经紊乱风险增加2.3倍。

3. 器官交互影响

1. 生育力受损

排卵障碍型月经不调直接导致不孕,研究显示约40%不孕症患者存在月经周期紊乱。多囊卵巢综合征患者自然流产率比正常人群高3倍。

2. 代谢综合征风险

长期无排卵状态导致孕激素缺乏,引发胰岛素抵抗。数据显示,月经周期>35天的女性患糖尿病风险增加50%。

3. 骨质稳态失衡

雌激素水平波动加速骨吸收,年轻女性闭经6个月以上骨密度流失速度可达每年2-3%。

4. 心理健康危机

慢性月经紊乱患者焦虑抑郁发生率高达58%,睡眠障碍发生率42%。经前期情绪波动与γ-氨基丁酸(GABA)受体敏感性改变密切相关。

1. 居家管理黄金72小时

2. 医疗介入指征

3. 分层治疗方案

1. 生物钟管理

维持固定作息时间,夜间光照强度控制在10勒克斯以下,褪黑素分泌紊乱可导致LH峰延迟。

2. 压力缓冲机制

每日进行20分钟正念呼吸训练,皮质醇水平可降低27%。瑜伽中的蝴蝶式能改善盆腔血流。

3. 营养监测系统

采用“餐盘法则”:50%非淀粉类蔬菜+25%优质蛋白+25%全谷物,保证每日膳食纤维≥25g。血清维生素D水平建议维持在50-70nmol/L。

4. 环境毒素防控

优先选择玻璃食品容器,双酚A(BPA)暴露可使月经周期异常风险增加34%。使用电子产品每50分钟起身活动,减少电磁辐射累积。

当身体通过月经周期发出异常信号时,本质是生理系统在呼吁重新建立平衡。及时识别这些警示,采取科学应对措施,不仅能恢复生殖健康,更是对整体生命质量的系统维护。记住:规律的月经不是终极目标,而是身心和谐的必然结果。