维生素是维持人体正常生理功能不可或缺的微量营养素,但现代快节奏生活、饮食不均衡等因素,导致全球约30%的成年人存在至少一种维生素的亚临床缺乏。这种隐性失衡可能引发代谢紊乱、免疫力下降甚至器官损伤,但早期症状常被忽视。如何科学评估体内维生素水平并精准补充,已成为健康管理的关键课题。

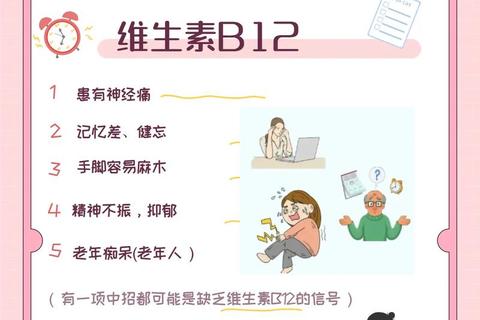

维生素缺乏或过量均会引发身体信号。脂溶性维生素(A/D/E/K)因能储存于脂肪组织,缺乏症状发展较慢,但过量易蓄积中毒。例如维生素D缺乏初期仅表现为疲劳、关节隐痛,但长期不足会增加骨质疏松和糖尿病风险;而超量补充可能导致高钙血症,引发肾结石或血管钙化。水溶性维生素(B族/C)缺乏症状更易显现:维生素C不足3个月即可出现牙龈出血、伤口愈合延迟,B12缺乏可能导致贫血和神经系统损害。

特殊人群需警惕特定风险:孕妇叶酸不足与胎儿神经管畸形相关,儿童维生素A缺乏率高达32%,可能影响视力发育,老年人维生素D缺乏与跌倒风险增加20%。

传统膳食评估存在局限性——食物加工损失、个体吸收差异等因素使摄入量与血液浓度并不完全对应。例如菠菜经烹煮后叶酸损失达50%,而基因差异导致15%人群对维生素D吸收率低于常人。

检测技术革新使精准评估成为可能:

检测时机建议:备孕/孕期妇女、长期服药者(如降糖药影响B12吸收)、慢性病患者、65岁以上老人应每年检测;出现不明原因疲劳、脱发、反复感染等症状需及时筛查。

1. 膳食优化优先

2. 靶向补充剂选择

根据检测结果选择单方或复方制剂。例如维生素D缺乏者优先选D3(生物利用率比D2高87%),甲基叶酸(5-MTHF)比普通叶酸更适合MTHFR基因突变人群。

3. 时空组合方案

脂溶性维生素随餐服用提升吸收率,B族维生素分次补充减少流失。孕妇建议晨服叶酸+晚补钙+D3。

4. 风险防控机制

建立补充日志,避免重复摄入(如多种保健品均含维生素E);每3个月复查脂溶性维生素浓度,防止蓄积中毒。

1. 建立家庭营养档案,记录三代亲属维生素相关疾病史(如佝偻病、恶性贫血)

2. 智能设备联动,利用APP分析饮食维生素摄入,预警潜在缺乏风险

3. 社区筛查网络,65岁以上老人免费年度检测,重点监测维生素D/B12

4. 企业健康管理,为长期夜班人群定制光疗维生素D补充方案

维生素管理的终极目标不是盲目追求“达标”,而是通过动态平衡维护细胞代谢稳态。正如2025年《自然》指南强调:个体化检测与精准干预的结合,将使维生素补充从经验医学迈向循证医学新时代。当我们学会倾听身体的微观信号,用科学工具解码营养需求,健康才能真正掌握在自己手中。