阿莫西林作为临床应用最广泛的抗生素之一,其作用机制与合理用药原则直接影响治疗效果与安全性。本文从科学原理出发,结合临床实践,解析这一药物在不同场景下的应用要点。

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,通过破坏细菌细胞壁合成发挥杀菌作用。其分子结构中的β-内酰胺环能特异性结合细菌的青霉素结合蛋白(PBPs),抑制转肽酶活性,阻断细菌细胞壁的糖肽链交联反应。这种作用导致细菌因细胞壁缺损而膨胀破裂,最终死亡。

相较于传统青霉素,阿莫西林具备三大优势:

1. 广谱抗菌:覆盖革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌)及阴性菌(如大肠杆菌、流感嗜血杆菌),对幽门螺杆菌等特殊致病菌也有显著抑制效果;

2. 耐酸性强:口服后胃酸环境中保持稳定,生物利用度达90%以上;

3. 快速起效:穿透细胞壁能力强,可在2小时内达到血药浓度峰值。

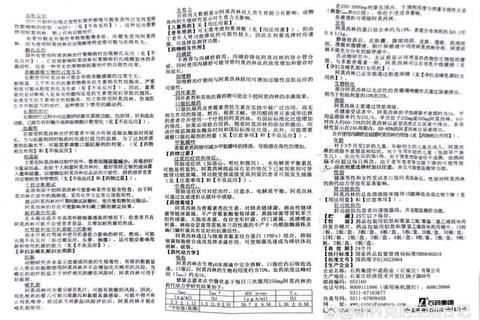

阿莫西林主要适用于以下感染(需经医生诊断后使用):

1. 呼吸道感染:中耳炎、鼻窦炎、肺炎等,成人常用剂量为0.5g每6-8小时;

2. 泌尿系统感染:单纯性膀胱炎单次3g剂量即可有效控制;

3. 幽门螺杆菌根除:与质子泵抑制剂(如兰索拉唑)、克拉霉素组成三联疗法,疗程14天;

4. 皮肤软组织感染:如蜂窝织炎、脓肿等,需根据感染严重程度调整剂量。

• 治疗有效指标:发热消退、局部红肿减轻、实验室指标(如白细胞计数)恢复正常;

• 疗程原则:即使症状缓解仍需完成全程用药,例如链球菌感染需持续10天以上,幽门螺杆菌治疗需满14天;

• 特殊人群调整:肾功能不全者需减量,儿童按体重计算剂量(如肺炎患儿每日40-90mg/kg)。

约1%-10%人群对青霉素类药物过敏,表现为皮疹、呼吸困难甚至休克。用药前必须进行皮试,阳性者禁用。

1. 胃肠道反应:发生率约3%-5%,表现为恶心、腹泻,可通过餐后服药缓解;

2. 二重感染:长期使用可能导致念珠菌感染,需联用抗真菌药物;

3. 肝肾功能影响:长期大剂量使用需监测转氨酶及肌酐水平。

• 绝对禁忌:青霉素过敏史、传染性单核细胞增多症患者;

• 药物相互作用:

1. 误作“消炎药”:阿莫西林仅针对细菌感染,对病毒性感冒、关节炎等非感染性炎症无效;

2. 随意停药:症状缓解后擅自停药易诱导耐药菌产生;

3. 剂量误区:儿童按成人剂量减半、用茶水送服等错误行为可能引发毒性反应。

1. 储存规范:避光保存于25℃以下,混悬剂配制后冷藏且7天内用完;

2. 饮食禁忌:服药期间避免高纤维食物(如芹菜)、酒精,防止降低药效或诱发双硫仑反应;

3. 紧急处理:出现皮疹、喉头水肿等过敏症状时立即停药并就医。

1. 孕妇与哺乳期:需权衡利弊,仅在明确细菌感染时使用,哺乳期服药需暂停母乳;

2. 儿童:选择颗粒剂型方便剂量控制,避免与含糖饮品同服;

3. 老年患者:肾功能衰退者需将剂量减至常规量的1/3-1/2。

阿莫西林的合理应用需建立在准确诊断、规范用药和全程监测基础上。公众应避免将其视为“万能药”,在医生指导下科学使用。当出现反复感染或疗效不佳时,及时进行病原学检测与药敏试验,为精准治疗提供依据。