新生儿满月是疫苗接种的重要时间节点,尤其是乙肝疫苗第二针的接种,直接关系到婴儿的免疫效果。作为家长,既需要掌握科学的接种知识,也要了解可能出现的问题及应对措施。本文将围绕乙肝疫苗第二针的核心问题,结合最新政策与临床指南,提供一份实用、全面的接种指南。

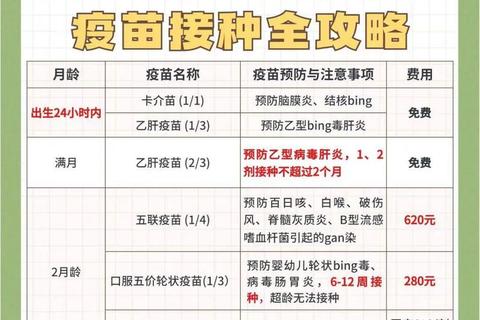

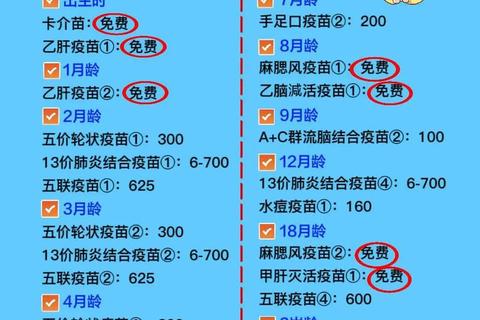

根据我国《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明(2021年版)》,乙肝疫苗采用“0-1-6”程序:首针在出生后24小时内接种,第二针在满1月龄(即30-60天)接种,第三针在6月龄完成。

关键点解析:

1. 时间红线:第二针最晚不宜超过首针后6个月。若因疾病等原因推迟,需尽早补种,无需重新开始全程接种。

2. 免疫学原理:首针启动免疫应答,第二针增强抗体水平,第三针形成长期保护。研究表明,按时完成三针接种的保护率可达95%以上。

3. 特殊群体调整:早产儿、低体重儿需在生命体征稳定后接种首针,但第二针仍按原计划进行。

若出现以下症状,需立即就医:

乙肝疫苗接种不影响母乳喂养,母亲即使是乙肝病毒携带者,只要婴儿已完成“疫苗+免疫球蛋白”联合免疫,仍可正常哺乳。

1. “延迟接种会失效”:错!第二针延迟仅可能降低短期保护率,补种后仍能建立有效免疫。

2. “进口疫苗更好”:国内外乙肝疫苗的保护效果无显著差异,优先选择免费疫苗即可。

3. “接种后需检测抗体”:健康足月儿无需常规检测,仅建议高风险婴儿(如母亲为乙肝患者)在第三针后1个月进行抗体滴度检测。

根据最新政策,乙肝疫苗可与卡介苗、脊髓灰质炎疫苗同时接种,但与麻疹疫苗需间隔28天。值得注意的是,2025年起,我国百白破疫苗程序调整至2月龄首针,家长需注意避免与乙肝疫苗第二针时间冲突。

乙肝疫苗第二针是守护婴儿健康的关键屏障。家长应:

1. 严格记录时间:在日历或手机提醒中标注接种日期;

2. 观察接种反应:准备体温计、退热贴等应急物品;

3. 定期健康随访:结合儿保体检,监测生长发育与免疫效果。

通过科学规划与细致护理,家长能为孩子筑起坚实的健康防线。若仍有疑问,可登录“中国疾病预防控制中心”官网或拨打12320卫生热线获取权威指导。

参考资料

1. 国家卫健委《儿童免疫规划疫苗程序及说明(2021年版)》

2. 中国疾控中心《乙型肝炎疫苗接种技术指南》

3. 北京市卫健委《0-6岁儿童疫苗接种全攻略》