婴儿夜间频繁啼哭是困扰许多家庭的常见问题,其背后可能隐藏着生理需求、心理需求或病理信号。本文结合儿科医学研究,系统解析夜间啼哭的成因,并提供经临床验证的安抚策略,帮助家长科学应对这一育儿难题。

一、生理性啼哭:读懂婴儿的"身体语言"

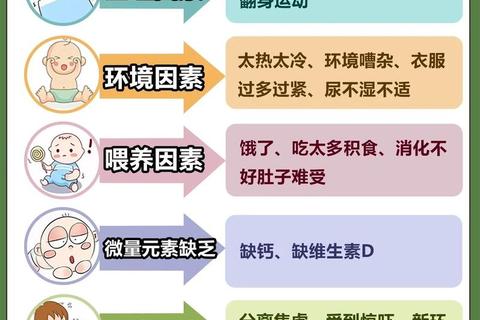

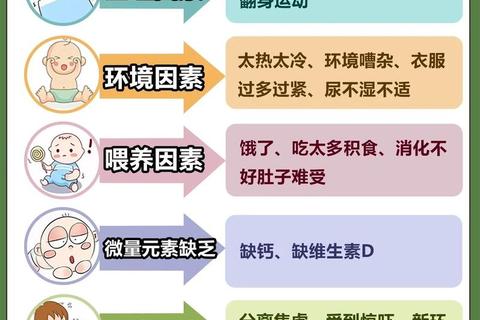

1. 消化系统不适(占夜间啼哭的40%-60%)

肠绞痛:多发于傍晚至凌晨,表现为突发性剧烈哭闹、双腿蜷缩、腹部紧绷,常持续3小时以上。可通过飞机抱、腹部按摩(顺时针画圈)或温敷缓解。

胀气:喂奶后30分钟内出现哭闹,伴随打嗝、放屁。建议采用"竖抱拍嗝法":将婴儿竖直抱起,头部靠于肩部,空心掌从下至上轻拍背部。

2. 基础需求未被满足

饥饿信号:表现为吸吮手指、转头觅食等,哭声短促有节奏。新生儿胃容量小,建议按需喂养,避免刻板遵循时间表。

环境不适:室温超过26℃或低于20℃、衣物摩擦、尿布潮湿等均可引发不适。可通过"颈部测温法"判断:手指伸入婴儿后颈,温暖干燥为适宜。

3. 睡眠周期转换困难

婴儿的睡眠周期(约50分钟)短于成人,在深浅睡眠转换时易惊醒。表现为突然睁眼、四肢抽动后哭闹。可通过襁褓包裹(注意髋关节外展)或白噪音(如吹风机录音)帮助过渡。

二、心理性啼哭:建立安全依恋的关键期

1. 安全感缺失(6个月后高发)

分离焦虑导致的"警戒性哭泣",多发生于入睡后1-2小时。表现为闭眼抽泣、伸手抓握。建议实施"渐进式陪伴":初期全程陪睡,逐渐改为握手指陪伴,最后过渡到语言安抚。

2. 过度刺激与惊吓

白天接触陌生人、强光噪音等刺激后,夜间可能出现惊跳反射增强、间断性抽泣。可采用"袋鼠式护理":裸露胸腹与婴儿肌肤接触,心率同步可降低应激激素水平。

3. 作息紊乱的恶性循环

晚于21点入睡会导致褪黑素分泌异常,加重夜间觉醒。建议建立"3E睡眠仪式":Environment(调暗灯光)-Eating(睡前1小时喂奶)-Emotion(抚触+摇篮曲)。

三、病理性啼哭:需警惕的红色信号

1. 急性病症识别

中耳炎:触碰耳廓时哭闹加剧,可能伴随发热、耳道分泌物。

肠套叠:阵发性哭闹(间隔10-20分钟)、果酱样大便,需6小时内就医。

佝偻病:夜间多汗、枕秃、颅骨软化,哭声细弱绵长。

2. 慢性问题筛查

牛奶蛋白过敏:便血、湿疹与哭闹并存,可通过"饮食日记法"排查过敏源。

睡眠呼吸暂停:哭闹前有呼吸暂停(>20秒)、口唇发绀,需进行多导睡眠监测。

四、分阶段安抚策略(循证医学建议)

0-3个月新生儿:

5S安抚法:Swaddling(包裹)→Side/Stomach(侧卧)→Shushing(嘘声)→Swinging(轻摇)→Sucking(吸吮)

哺乳间隔<2.5小时,避免过度饥饿

4-6个月婴儿:

引入"睡眠联想物":固定安抚巾(带母亲体味的纱布)

实施"暂停观察法":哭闹时等待2分钟再干预,培养自我安抚能力

6个月以上幼儿:

建立"睡前程序链":洗澡→抚触→绘本共读→晚安仪式,时间控制在45分钟内

引入"渐进式延迟响应":首次哭闹等待5分钟安抚,逐次延长间隔

五、家长心理支持与误区规避

1. 情绪管理指南

设置"父母轮值制",保证连续睡眠≥4小时/人

当产生烦躁情绪时,采用"5分钟交接法":将婴儿放置安全环境,暂时离开调节情绪

2. 常见认知误区纠正

误区1:"哭闹=没吃饱" → 过度喂养反而加重肠胃负担

误区2:"立即抱起才安全" → 部分哭声属于"运动性啼哭",过度干预反而不利

误区3:"必须戒除夜奶" → 4月龄前按需喂养,6月龄后逐步建立规律即可

当啼哭伴随发热(>38.5℃)、呕吐、意识改变等症状,或持续哭闹超过3小时,应立即就医。理解婴儿哭声的生物学意义,掌握科学应对方法,不仅能缓解当下困扰,更是建立安全型依恋关系的重要基础。养育之路需要智慧,更需要对自己和孩子的双重包容。