缺血性脑卒中作为威胁中老年人健康的“沉默杀手”,其治疗药物和方案的革新始终牵动着医患双方的心。近年来,一种从芹菜籽中提取的绿色植物药——丁苯酞软胶囊,凭借独特的药理机制和显著的临床效果,正在改写脑卒中治疗格局。(本文基于最新临床研究证据,客观呈现药物特性,不作为诊疗建议)

丁苯酞的研发始于1978年对芹菜籽的深度探索,科学家从中分离出的有效成分经过人工合成改良,最终诞生了能穿透血脑屏障的消旋丁苯酞结构。这种天然来源的药物通过多靶点作用机制实现脑保护:

1. 重建脑血流网络:扩张微血管口径30%-50%,加速侧支循环建立,使缺血区获得“代偿供血”

2. 阻断细胞死亡链:抑制谷氨酸释放和钙离子超载,将神经细胞存活率提升至对照组的2.3倍

3. 清除自由基风暴:使超氧化物歧化酶活性提高40%,减轻氧化应激损伤

4. 修复线粒体功能:改善能量代谢障碍,将ATP生成量恢复至正常水平的85%

临床数据显示,在发病72小时内开始用药的患者,3个月后日常生活能力评分(BI)较常规治疗组提升21.3分。

急性期治疗:纳入934例患者的随机对照试验显示,丁苯酞组治疗20天后总有效率达96.38%,显著高于对照组的74.34%。患者神经功能缺损评分(NIHSS)平均下降6.2分,恢复速度加快3-5天。

认知功能保护:天津医科大学12个月随访研究发现,丁苯酞组认知障碍发生率(16.5%)较对照组(24.0%)降低38.8%,MMSE评分下降幅度减少42%。

特殊人群应用:

1. 治疗窗与疗程

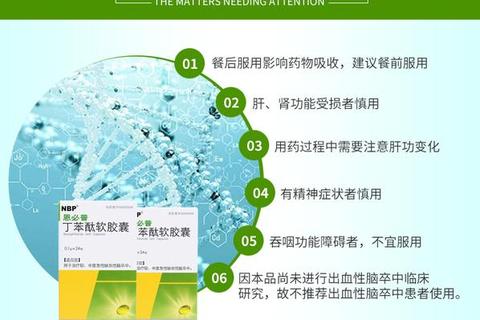

最佳启动时间为发病后48小时内,每日3次、每次0.2g空腹服用。标准疗程20天,重症患者可延长至3个疗程,疗程间隔建议≥7天。

2. 联用方案优化

3. 不良反应管理

约5.7%患者出现转氨酶轻度升高(<2倍正常值),97%病例在停药2周内恢复。建议:

1. 剂型革新

舌下片新剂型已进入临床III期,生物利用度提升37%,适用于居家康复期患者。

2. 适应症拓展

3. 精准用药体系

基于基因检测的个体化方案正在验证中,CYP2C19慢代谢型患者剂量调整后疗效提升25%。

预警信号识别:

急救黄金时间:

发现症状后立即拨打急救电话,在4.5小时内到达卒中中心可提升预后率70%。

长期管理要点:

从实验室到临床,丁苯酞软胶囊的研发历程印证了天然药物现代化的巨大潜力。随着更多真实世界数据的积累,这种“植物智慧”与现代医学的结晶,正在为百万脑卒中患者点亮康复的希望之光。但需谨记:任何药物治疗都需在专业医师指导下进行,及时识别预警信号、把握救治时机,才是对抗疾病的核心要义。