儿童突然出现频繁排尿,每次尿量却很少,甚至刚上完厕所又喊“要尿尿”,这些现象让不少家长感到困惑和焦虑。尿频看似是小问题,但背后可能隐藏着复杂的生理或病理因素。本文将从科学角度解析儿童尿频的常见诱因,并提供实用解决方案。

正常儿童每日排尿次数与年龄密切相关:新生儿约20次/天,3岁儿童约10次,学龄儿童6-7次/天。若排尿次数显著超过同龄标准,且伴随以下特征,需警惕异常尿频:

应对策略:记录孩子24小时饮水量与排尿次数,调整饮料结构(减少果汁,增加白开水),避免一次性大量饮水。

高发场景:新入学、家庭变故(如父母离异)、课业压力或遭遇责备后。这类尿频表现为:

典型案例:5岁男孩因幼儿园老师限制如厕时间,产生紧张情绪,出现每小时排尿8-10次,经心理疏导后2周内恢复。

干预要点:

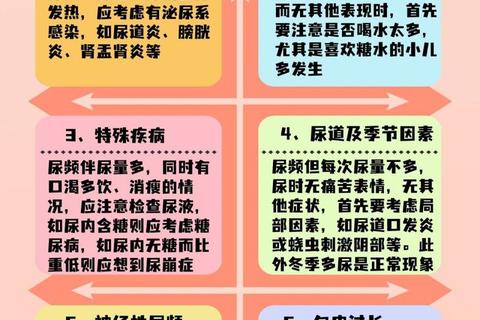

(1)尿路感染(UTI)

(2)膀胱过度活动症(OAB)

(3)先天性结构异常

如膀胱输尿管反流、尿道狭窄等,可通过超声或VCUG(排尿期膀胱尿道造影)确诊。

就医信号:若尿频伴随发热、腰痛、尿液异味或血尿,需立即就诊。

1. 观察记录:制作排尿日记,记录时间、尿量及伴随症状;

2. 初步排查:检查内裤是否过紧、会有无红肿(提示局部刺激);

3. 饮食调整试验:暂停高糖饮料3天,观察症状变化。

| 检查类型 | 适用场景 |

|-||

| 尿常规+培养 | 疑似感染时检测白细胞及病原菌 |

| 泌尿系统超声 | 筛查结石、畸形或膀胱残余尿 |

| DMSA肾静态显像 | 评估肾瘢痕(反复感染患儿) |

| 尿流动力学检查 | 怀疑神经源性膀胱或OAB时 |

先天性尿道梗阻、重度膀胱输尿管反流需手术矫正。

1. 卫生习惯:女童便后从前向后擦拭,男童清洁垢;

2. 水分管理:白天分次饮水,睡前2小时限水;

3. 心理建设:提前演练新环境(如入学前参观厕所位置);

4. 定期筛查:有泌尿畸形家族史者,每半年超声复查。

尿频的改善需要家长“战略性忽视”——避免反复询问“要不要尿尿”,转而通过户外活动、亲子游戏建立安全感。需警惕两大误区:

当症状持续超过2周或影响日常生活时,建议至儿科泌尿专科就诊,通过多学科协作制定个性化方案。记住,90%的精神性尿频可在3个月内缓解,科学应对是关键。