强迫症(OCD)是一种以反复出现的强迫思维和强迫行为为特征的精神障碍,全球患病率约为2%-3%。患者常陷入“思维-行为”的恶性循环,例如反复检查门锁、过度清洁或无法控制的恐惧念头,严重影响生活质量。随着医学发展,药物治疗已成为缓解症状、恢复社会功能的核心手段。本文将从科学证据出发,解析强迫症药物治疗的最新策略,并为不同人群提供实用建议。

一、核心药物选择:精准匹配症状与个体差异

1. 一线药物:SSRIs的“黄金标准”

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)是强迫症的首选药物,通过增加大脑中血清素浓度调节情绪和行为。常用药物包括:

舍曲林:副作用较少,尤其适合儿童青少年及老年患者。

氟西汀:对合并进食障碍的患者效果显著。

氟伏沙明:可缓解强迫思维与行为,但可能引起嗜睡。

帕罗西汀:抗焦虑作用强,但需警惕性功能障碍等副作用。

注意事项:SSRIs需持续服用4-6周才能显效,患者不可自行停药。肝功能异常者需调整剂量,闭角型青光眼和癫痫患者慎用。

2. 二线药物:应对复杂症状的“组合拳”

当SSRIs疗效不足时,可联合以下药物:

氯米帕明(三环类抗抑郁药):疗效显著,但副作用较多(如口干、便秘),现多作为备选。

阿立哌唑(非典型抗精神病药):可稳定前额叶功能,减少强迫行为,但可能引发代谢异常。

苯二氮䓬类药物(如):快速缓解急性焦虑,但长期使用易成瘾。

联合用药案例:SSRIs联合小剂量阿立哌唑,可提高难治性患者的症状缓解率。

3. 新兴药物:谷氨酸能调节剂的突破

近年研究发现,谷氨酸系统异常与强迫症密切相关。美金刚和拉莫三嗪等药物通过调节皮质-纹状体环路功能,显著降低耶鲁-布朗量表(Y-BOCS)评分,尤其对SSRIs反应不佳的患者有效。这类药物副作用较少,但需进一步验证长期安全性。

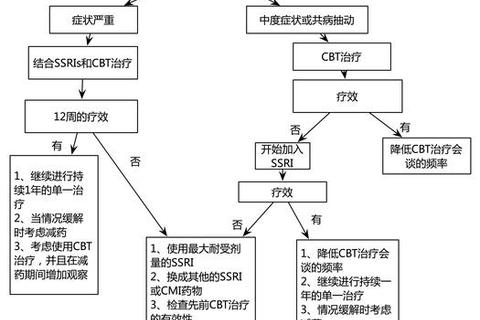

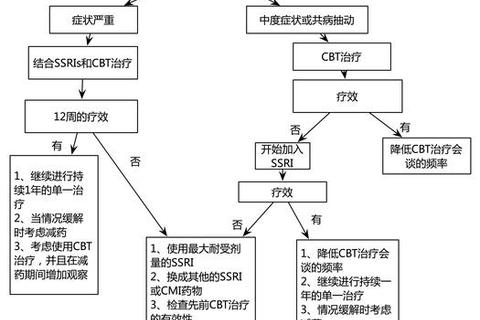

二、疗效优化路径:从单一用药到个性化治疗

1. 剂量调整与疗程管理

起始低剂量:例如舍曲林从50mg/天开始,逐渐增至200mg/天以减少恶心、失眠等反应。

长期维持:症状缓解后至少维持治疗1年,复发高风险人群需延长疗程。

2. 增效治疗的三大策略

抗精神病药增强:利培酮或奥氮平联合SSRIs,可改善顽固性强迫思维。

谷氨酸能药物联合:美金刚(5-10mg/天)作为增效剂,证据质量中等,适合难治性病例。

抗炎药物试验:塞来昔布(COX-2抑制剂)通过抑制神经炎症,在临床试验中显示潜力。

3. 疗效监测与动态评估

使用Y-BOCS量表每4周评估一次症状变化。若治疗12周无效,需考虑换药或联合心理治疗(如暴露与反应防止疗法)。

三、特殊人群的个体化方案

1. 儿童与青少年

首选舍曲林或氟伏沙明,需从小剂量开始,密切监测自杀风险。

联合家庭治疗:父母参与行为干预,减少家庭冲突对症状的强化。

2. 孕妇与哺乳期女性

避免和帕罗西汀,前者致畸风险高,后者可能导致新生儿肺动脉高压。

权衡利弊:若症状严重,可选用舍曲林(妊娠C级),并监测胎儿发育。

3. 合并其他疾病者

抑郁症共病:SSRIs联合文拉法辛(SNRI类),同时调节血清素和去甲肾上腺素。

癫痫患者:避免氯米帕明,优先选择舍曲林或氟西汀。

四、治疗失败的应对:多学科协作与新疗法探索

若药物疗效不佳,可尝试以下方案:

1. rTMS(重复经颅磁刺激):针对眶额皮质的高频刺激,缓解率约35%。

2. 深部脑刺激(DBS):适用于极端难治性病例,通过电极调节异常脑区活动。

3. 自然心理疗法:通过“顺其自然,为所当为”的理念,打破思维-行为循环,临床缓解率达75%。

五、患者行动指南:居家管理与就医信号

居家护理

记录症状日记:标记强迫行为频率和触发情境,帮助医生调整方案。

渐进暴露练习:例如故意触碰“污染”物体后延迟洗手,从5分钟逐渐延长至1小时。

紧急就医信号

出现自杀念头或伤害他人的冲动。

药物引发严重副作用(如癫痫发作、心律失常)。

症状持续恶化,影响进食或睡眠。

强迫症的治疗是一场需要耐心与科学策略的持久战。药物治疗的突破(如谷氨酸能药物)与心理干预的结合,为患者提供了更多康复可能。关键在于早期识别、规范用药和持续随访。如果您或家人正受困于强迫症状,请务必寻求精神科医生的专业指导——科学的治疗方案,终将帮助您重获生活的掌控感。

(本文所述治疗方案需在医生指导下实施,禁止自行调整药物。)

参考资料

1. 谷氨酸能药物在强迫症治疗中的系统综述(2025)

2. 强迫症增效药物的网络Meta分析(2023)

3. 自然心理疗法的临床实践(2023)

4. SSRIs与三环类药物的疗效比较(2024)