黄疸是胆红素代谢异常引发的常见病症,表现为皮肤、黏膜黄染,可能提示肝脏、血液或胆道疾病。本文从病因、药物选择、副作用管理及最新进展等方面,为不同人群提供科学的治疗策略。

黄疸的核心机制是胆红素生成过多或排泄障碍。根据病因可分为三类:

1. 溶血性黄疸:红细胞大量破坏导致胆红素生成过量,常见于新生儿ABO溶血、蚕豆病等。

2. 肝细胞性黄疸:肝炎、药物性肝损伤等导致肝细胞处理胆红素能力下降,乙肝患者出现黄疸时需警惕肝衰竭。

3. 梗阻性黄疸:胆道结石、肿瘤或先天畸形阻碍胆汁排出,血清直接胆红素显著升高。

特殊人群差异:

典型症状包括皮肤黄染、尿液深黄、白陶土样大便。需结合实验室检查:

居家观察建议:新生儿黄疸可通过自然光下按压皮肤观察黄染范围,若扩展至四肢或伴嗜睡、拒奶,需立即就医。

1. 肝细胞保护剂

2. 利胆退黄药物

3. 特殊人群用药

1. 光照疗法:新生儿首选,通过蓝光将胆红素转化为水溶性物质排出,需保护眼睛及会。

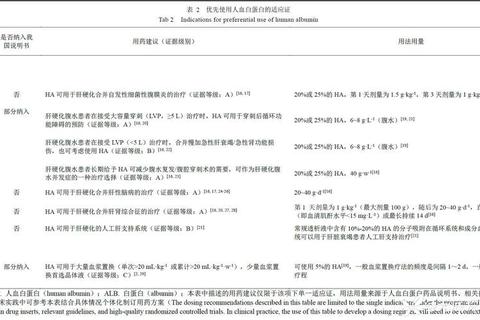

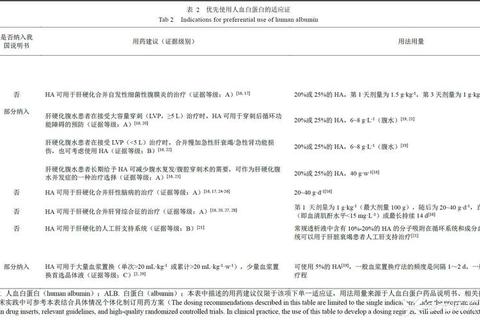

2. 白蛋白输注:用于重症溶血性黄疸,结合游离胆红素预防胆红素脑病。

3. 常见药物副作用应对:

1. 靶向胆汁酸代谢药物:如IBAT抑制剂Maralixibat,可特异性阻断胆汁酸重吸收,减少肝损伤。

2. 基因治疗探索:针对Crigler-Najjar综合征等遗传性黄疸的基因编辑疗法进入动物实验阶段。

3. 个性化用药方案:基于药物基因组学检测,预测患者对UDCA、SAMe的敏感性,减少试错成本。

1. 高危人群筛查:有肝炎病史、溶血家族史者定期监测肝功能。

2. 新生儿护理:

3. 药物性黄疸预防:避免联用肝毒性药物(如抗结核药+解热镇痛药),用药期间监测肝功能。

出现以下情况提示病情危重:

黄疸的治疗需“病因-对症”双管齐下,患者应避免盲目使用偏方,规范用药并定期随访。医疗从业者在选择药物时需权衡疗效与安全性,尤其关注特殊人群的个体化需求。