产后女性的身体如同一片需要精心耕耘的土地,经历分娩的消耗后,营养补充不仅关乎自身修复,更直接影响母乳质量与婴儿的早期发育。科学数据显示,产妇在哺乳期每日需额外增加约500千卡热量,且对铁、钙、DHA等营养素的需求显著上升。面对市场上琳琅满目的营养品,如何选择既能满足需求又避免健康风险,成为许多家庭的困惑。

产后恢复的生理特点决定了营养需求的特殊性:

1. 组织修复与造血需求:分娩过程中失血、产道损伤及子宫收缩需要大量蛋白质、铁元素支持。例如,每100克猪肝可提供22.6毫克铁,是产后补血的优质选择。

2. 乳汁合成的动态调整:母乳中钙含量约为34毫克/100毫升,哺乳期女性每日需1200毫克钙摄入,相当于4杯牛奶或专业钙补充剂的科学配比。

3. 代谢与免疫系统重建:Omega-3脂肪酸(DHA)不仅促进婴儿神经发育,还能调节母体炎症反应。研究表明,哺乳期每日200-300毫克DHA摄入可提升母乳质量。

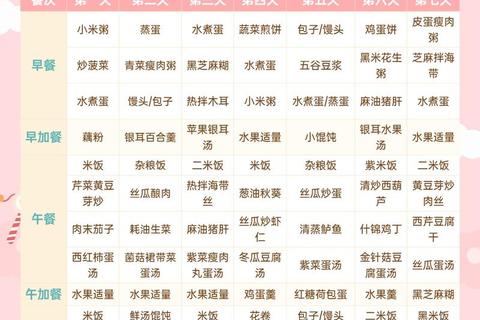

临床营养指南强调,90%的产后营养需求可通过膳食实现。例如:

特殊案例中,剖宫产产妇因手术创伤需额外补充蛋白质粉(每日20-30克)及益生菌(含双歧杆菌菌株)以促进伤口愈合和肠道功能恢复。

复合型营养补充剂(如含铁+维生素C、钙+维生素D3)的生物利用率比单一成分高30%以上。例如:

1. “浓汤催乳”误区:猪蹄汤脂肪含量高达18.8克/100克,过量饮用可能引发乳腺炎。建议改用鲫鱼豆腐汤(蛋白质13.5克/100克)搭配菌菇类。

2. 营养品替代正餐:某品牌代餐粉的膳食纤维含量虽达10克/份,但缺乏必需脂肪酸,长期使用可能导致营养不良。

3. 盲目补充燕窝等高价品:燕窝的蛋白质质量评分(PDCAAS)仅为0.5,低于鸡蛋(1.0),且唾液酸功效尚未有临床实证。

4. 忽视个体化差异:甲状腺疾病产妇需避免含碘复合维生素,而素食妈妈应选择添加维生素B12的配方。

1. 基础筛查:产后42天复查时增加血清铁蛋白、25-羟维生素D检测,针对性制定补充计划。

2. 饮食记录工具:使用MyFitnessPal等APP追踪每日营养素摄入量,识别膳食缺口。

3. 专业支持:三甲医院临床营养科可提供人体成分分析(如InBody检测),精准计算肌肉量与基础代谢需求。

当出现持续疲劳(血红蛋白<110g/L)、乳汁分泌不足(每日<500ml)或严重脱发(每日>100根)时,需及时就医进行营养干预。

产后营养的终极目标不是盲目补充,而是通过科学的“膳食-营养品”协同模式,实现母婴健康的双向赋能。记住,每一口食物都是给身体的投资,而明智的选择能让这份投资回报最大化。(本文引证资料均来自临床指南及权威研究)