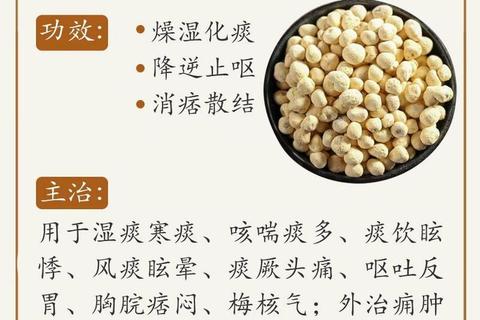

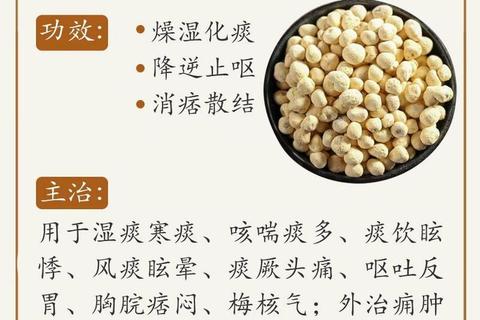

咳嗽与呕吐是日常生活中常见的健康困扰,尤其在季节交替或饮食不当时高发。当喉咙里的痰液挥之不去,或胃部翻涌难以自控时,人们往往陷入“咳不出、咽不下”的焦灼状态。一味源自传统中药的药材——清半夏,因其独特的双重作用机制,成为化解这类问题的关键。它既能化解黏滞的痰液,又能平复上逆的胃气,其科学原理与临床应用值得深入探究。

一、痰湿与胃逆:清半夏应对的两大核心病机

从中医理论来看,咳嗽与呕吐看似症状不同,实则存在共同的病理基础:痰湿阻滞和气机逆乱。痰湿作为病理产物,既可停滞于肺形成咳嗽,又可阻滞脾胃引发呕吐;而气机逆乱则表现为肺气上逆的咳嗽和胃气上逆的呕吐。清半夏的独特之处在于,它能通过燥湿化痰、降逆下气同步破解这两大难题。

1. 化痰止咳的科学机制

清半夏的化痰作用源于“燥湿”与“消痰”的协同效应:

物理化解黏痰:现代研究发现,清半夏中的生物碱成分可降低痰液黏稠度,促进呼吸道纤毛运动,加速痰液排出。这与中医“辛温燥湿”的高度吻合。

调节黏液分泌:通过抑制炎症因子释放,减少支气管黏液过度分泌,从根源缓解痰液生成。临床数据显示,清半夏煎剂对慢性支气管炎患者的痰液量减少率达72%。

止咳中枢调控:动物实验证实,清半夏提取物能抑制咳嗽反射中枢,其镇咳强度接近可待因的80%,但无成瘾风险。

典型应用场景:

湿痰咳嗽:痰多色白易咳,伴有胸闷、舌苔白腻(配伍陈皮、茯苓,如二陈汤)

寒痰咳喘:痰液清稀带泡沫,遇冷加重(配伍干姜、细辛,如小青龙汤)

痰热壅肺:痰黄黏稠难咳(配伍黄芩、瓜蒌,如清气化痰丸)

2. 降逆止呕的生理路径

清半夏止呕的机理涉及神经调节与胃肠动力双重干预:

抑制呕吐中枢:半夏生物碱能阻断5-HT3受体,减少呕吐信号传导,这一发现为传统“降逆”理论提供了现代药理学依据。

调节胃肠蠕动:通过促进胃排空、抑制胃酸反流,缓解胃脘痞满。研究发现,清半夏对化疗药物引起的呕吐有效率可达68%。

黏膜保护作用:形成蛋白保护层,减少胃酸对受损黏膜的刺激。

经典配伍方案:

胃寒呕吐:配生姜(小半夏汤)

痰热呕吐:配黄连、竹茹(黄连橘皮竹茹半夏汤)

妊娠恶阻:配人参、砂仁(需医生指导)

二、精准使用指南:从症状识别到安全用药

1. 自我鉴别痰湿证候

通过以下特征判断是否适合使用清半夏:

舌象:舌体胖大,舌苔白腻或滑腻

痰液:白色泡沫痰或清稀痰,晨起咳痰量多

伴随症状:胸闷腹胀、食欲减退、头晕身重

2. 家庭调理方案

代茶饮:清半夏3g+陈皮5g+茯苓5g,沸水冲泡代茶(适合痰多咳嗽)

食疗方:清半夏6g+生姜3片+粳米50g,煮粥食用(缓解胃脘痞闷)

穴位按摩:配合丰隆穴(化痰要穴)、内关穴(止呕特效穴)增强疗效

3. 特殊人群注意事项

| 人群 | 使用建议 |

|-|--|

| 孕妇 | 妊娠呕吐需在中医师指导下使用,禁用生半夏 |

| 儿童 | 6岁以下慎用,必要时应按体重折算剂量(1/3-1/2成人量) |

| 阴虚体质 | 干咳无痰、舌红少苔者忌用 |

| 手术患者 | 术前2周停用,避免与剂相互作用 |

三、风险规避与协同增效策略

1. 毒性控制关键点

清半夏经白矾炮制后毒性显著降低,但需注意:

每日安全剂量≤9g,超量可能引发口舌麻木

生半夏仅限外用,如带状疱疹时研磨调敷

配伍禁忌:避免与乌头类药材同用

2. 中西医结合增效方案

慢性胃炎伴咳嗽:清半夏+奥美拉唑+益生菌(调节胃肠微生态)

呼吸道感染:清半夏+阿莫西林(抗炎与化痰协同)

化疗辅助:清半夏提取物+昂丹司琼(增强止吐效果)

四、何时必须就医:警示信号识别

出现以下情况应立即停止自我用药并就诊:

咳痰带血或铁锈色痰(警惕肺炎链球菌感染)

呕吐物呈咖啡渣样(上消化道出血征兆)

持续用药3天症状无改善(需调整治疗方案)

清半夏作为历经千年验证的经典药材,其双重作用机制恰好切中痰湿壅滞的病机核心。掌握其科学使用要点,既能发挥传统医学智慧,又能规避现代用药风险。当症状超出家庭调理范围时,及时寻求专业中医师的辨证指导,才是实现精准治疗的关键。