当您面对药架上琳琅满目的药品时,是否曾因“复方”与“非复方”的标签感到困惑?这两种药物的区别不仅影响疗效,更关乎用药安全。本文将深入解析其核心差异,帮助您在医生指导下做出更科学的用药选择。

复方药与非复方药的本质区别在于成分构成,这直接决定了它们的疗效范围与适用人群。

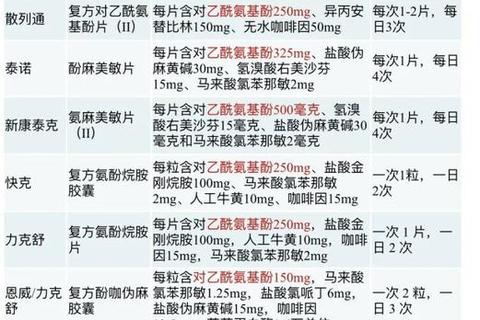

1. 成分对比

2. 作用机制差异

选择药物需根据症状复杂度、患者年龄及健康状况综合判断。

| 对比维度 | 复方药 | 非复方药 |

|--|-||

| 适用场景 | 多症状共存(如感冒伴发热+鼻塞+咳嗽) | 单一症状突出(如单纯性头痛或过敏) |

| 起效速度 | 多成分协同可能更快缓解复合症状 | 成分单一,作用路径明确,起效稳定 |

| 副作用风险 | 单成分剂量较低,但多成分可能增加相互作用风险 | 单一成分剂量明确,不良反应更易追溯 |

| 特殊人群适用性 | 需谨慎评估成分叠加影响(如孕妇、肝肾功能不全者) | 更易控制剂量,适合敏感人群 |

典型案例解析:

普通板蓝根颗粒仅含板蓝根,针对肺胃热盛引起的咽喉肿痛;复方版本添加大青叶,增强抗病毒能力,适用于风热感冒引发的多重症状。

含退热、抗过敏、镇咳成分,适合同时出现发热、流涕、咳嗽的患者;但儿童需避免含伪或右美沙芬的复方制剂。

不同人群的生理特点决定了药物选择的优先级:

1. 儿童

2. 孕妇及哺乳期女性

3. 慢性病患者

1. “四问”决策法

2. 紧急情况处理

3. 家庭药箱配置原则

复方与非复方药各具优势,但无绝对优劣之分。普通家庭建议优先储备非复方基础药物,复方制剂应在明确适应症后使用。记住:说明书不是“可选项”,医生指导才是安全用药的核心保障。当症状复杂或持续不缓解时,及时就医远比自行搭配药物更明智。