月经持续三天是否正常,需要结合个人生理特点、年龄及伴随症状综合判断。对于大多数女性而言,月经周期和经期长短存在个体差异,但若出现突然变化或伴随异常体征,则需警惕潜在健康风险。

一、月经周期的生理基础

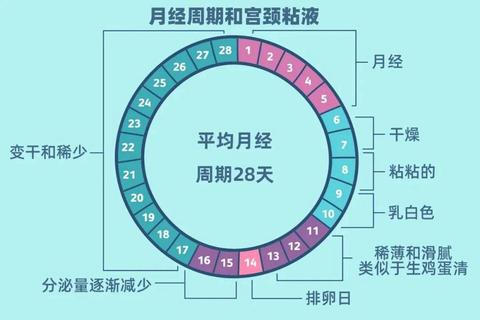

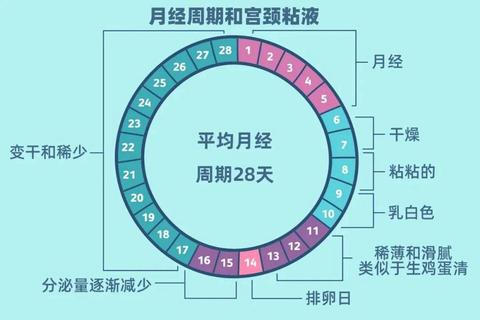

月经是子宫内膜周期性剥脱的生理现象,其规律性由下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控。正常月经周期为21-35天,经期持续2-8天,经量20-80毫升。月经第三天结束若符合个人长期规律,且经量适中(约消耗10-20片卫生巾),则属于正常范围。

特殊人群的差异性

青春期与更年期:初潮后1-2年内或围绝经期女性因激素波动,可能出现经期缩短,若无其他症状,通常无需干预。

孕妇:若月经突然缩短且伴随腹痛,需排除妊娠相关出血(如先兆流产、宫外孕),建议及时验孕或就医。

二、经期缩短的常见原因

1. 生理性因素

个体差异:约15%-30%女性天生经期短,属正常生理现象。

短暂压力或生活习惯改变:情绪波动、熬夜、剧烈运动或短期节食可能干扰激素分泌,导致经期临时缩短,调整后可恢复。

2. 病理性因素

卵巢功能异常

卵巢储备下降:40岁以上女性卵巢功能自然衰退,雌激素减少导致经期缩短。

多囊卵巢综合征(PCOS):高雄激素水平抑制排卵,表现为月经稀发或经量减少。

子宫内膜损伤

宫腔粘连:人流、刮宫等手术损伤基底层内膜,导致经量锐减甚至闭经。

慢性子宫内膜炎:炎症反复发作影响内膜修复,需抗生素治疗。

内分泌疾病

甲状腺功能异常:甲亢或甲减均可能扰乱月经周期。

高泌乳素血症:垂体瘤或药物导致泌乳素升高,抑制卵巢功能。

3. 其他诱因

药物影响:长期服用避孕药或精神类药物可能抑制内膜生长。

体重骤变:过度减肥(BMI<18.5)或肥胖(BMI>30)均可干扰激素平衡。

三、健康风险评估与就医指南

自我观察要点

经量判断:若整个经期仅需1-2片护垫,或经血呈点滴状,提示月经过少(<5ml)。

伴随症状:痛经加剧、非经期出血、潮热盗汗或泌乳等,可能关联器质性疾病。

需及时就医的情况

1. 经期突然缩短且持续3个月以上;

2. 经量减少超50%或经血发黑有异味;

3. 备孕1年未成功伴月经异常。

诊断流程

基础检查:性激素六项(月经第2-5天)、甲状腺功能、盆腔超声。

进阶评估:宫腔镜排查粘连、AMH检测卵巢储备。

四、干预策略与生活管理

医疗干预

激素替代:卵巢早衰者可补充雌孕激素,改善内膜厚度及周期规律。

手术修复:宫腔粘连患者需宫腔镜分离术,术后辅以雌激素促进内膜再生。

生活方式调整

营养均衡:增加优质蛋白(鱼、豆类)及铁元素(红肉、菠菜)摄入,避免生冷饮食。

压力管理:每日冥想10分钟或瑜伽练习,降低皮质醇对月经轴的干扰。

运动适度:每周中等强度运动(如快走)150分钟,过度运动可能抑制排卵。

特殊人群建议

备孕女性:若周期缩短伴排卵障碍,可监测基础体温或使用排卵试纸,适时促排卵治疗。

围绝经期女性:定期筛查子宫内膜厚度,警惕异常出血。

五、认知误区澄清

1. “经期短=衰老快”:月经周期长短与卵巢储备消耗速度无直接关联,21天周期者未必比35天者更早绝经。

2. “量少必须调理”:若无生育需求且检查无异常,单纯经量少可视为生理变异,无需过度治疗。

月经健康是女性整体状态的“晴雨表”,理性观察、科学干预方能守护生殖健康。若症状轻微且无进展,可优先调整生活方式;若伴随预警信号,应及时寻求专业诊疗,避免延误潜在疾病。