新生儿是生命旅程的起点,但许多人对这一阶段的界定标准存在疑惑:医学上如何定义新生儿?法定年龄范围有何差异?哪些生理特征需要特别关注?这些问题不仅关乎科学认知,更与每个家庭的护理决策息息相关。本文将结合医学标准与法律规范,解析新生儿的核心特征与关键注意事项。

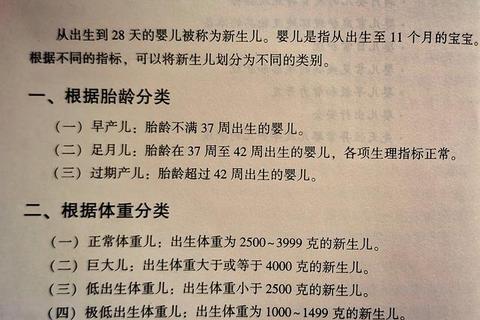

医学上,新生儿特指出生后至满28天的婴儿。这一阶段的婴儿需经历从母体到外界环境的巨大适应,其生理特征具有显著特殊性:

1. 呼吸系统:新生儿呼吸频率快(40-60次/分钟)且不规则,可能伴随短暂憋气,这与肺部发育及神经调节未完善有关。

2. 循环系统:心率波动在120-140次/分钟,血流分布集中于躯干,四肢易发冷或青紫。

3. 皮肤特征:出生时可能覆盖胎脂,皮肤薄嫩易充血,骶尾部常见灰蓝素斑(5-6岁自行消退)。

4. 消化与排泄:胃容量小(约樱桃大小),出生24小时内排出墨绿色胎便,3-4天后转为黄色。

5. 神经系统:存在觅食、吸吮、抓握等原始反射,听觉敏感但视力仅能感知20-30厘米内物体。

健康标准提示:若出现呼吸持续低于30次/分或高于60次/分、体温低于36℃或高于37.5℃、黄疸两周未退等情况,需及时就医。

新生儿的法律界定在不同场景中存在差异:

1. 医学范畴:儿科通常以0-14岁为研究范围,但新生儿特指0-28天。

2. 民事权利:

3. 监护责任:6岁以下儿童不得单独在道路行走,12岁前禁止骑车上路。

特殊分类:

1. 紧急就医信号:

2. 居家监测工具:

3. 心理适应支持:

新生儿的科学界定与精细化护理,是保障其健康成长的第一步。掌握28天内的生理变化规律、识别异常信号、践行科学喂养,不仅能降低健康风险,更能为后续发育奠定基础。建议家庭建立《新生儿健康日志》,记录喂养、睡眠、体征等数据,与儿保医生形成协同观察网络,让生命之初的每一刻都被温柔守护。