新生儿吃奶时间短是许多家庭在喂养初期面临的普遍问题。这一现象既可能源于婴儿生理发育特点,也可能与哺乳方式密切相关。科学调整喂养间隔并提升哺乳效率,不仅能保障婴儿营养摄入,还能帮助家长建立更规律的喂养节奏,促进母婴健康互动。

一、新生儿吃奶时间短的生理基础与判断标准

1. 生理性因素

胃容量限制:新生儿胃容量仅5-7ml(出生第1天),随着发育逐渐增大至30-60ml(1个月时),导致每次摄入量有限。

消化特点:母乳中乳清蛋白比例高,易消化吸收,促使婴儿频繁产生饥饿感。

吸吮能力:部分婴儿因口腔肌肉发育未完善,吸吮效率低,导致单次哺乳时间延长但实际摄入不足。

2. 病理性警示信号

若伴随以下症状需及时就医:

体重增长缓慢(每周<150g)

尿量明显减少(每日<6次)

持续哭闹、皮肤弹性差等脱水表现。

二、喂养间隔的科学调整策略

1. 按需喂养的核心原则

饥饿信号识别:婴儿转头觅食、吮吸手指、发出“nei”音哭声时,提示需立即哺乳。

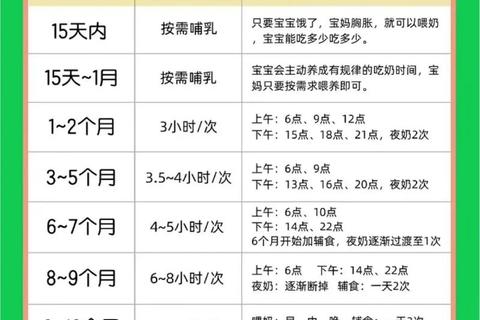

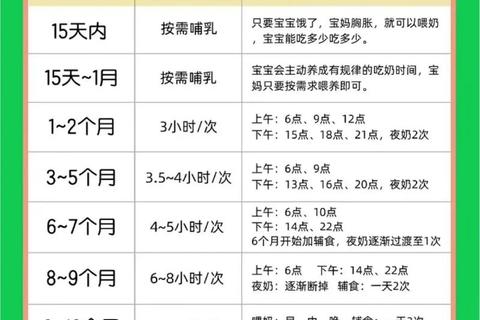

动态调整周期:

出生1周内:1.5-3小时/次,昼夜无差别

1-3个月:白天3小时/次,夜间可延长至4小时。

2. 逐步建立规律的方法

观察进食效率:记录每次哺乳时长与婴儿吞咽频率,若有效吸吮(有节奏吞咽声)持续10-15分钟,可尝试延长间隔。

引入安抚替代:用轻拍、安抚奶嘴缓解非饥饿性吸吮需求,避免过度喂养。

三、提升哺乳效率的实操技巧

1. 哺乳准备优化

刺激奶阵:哺乳前热敷并以指腹轻揉,促进乳汁流速加快。

体位设计:采用摇篮式或侧卧姿势,确保婴儿头、颈、躯干呈直线,减少能量消耗。

2. 含乳姿势矫正

深含乳标准:婴儿口腔应包裹及大部分,下唇外翻呈“鱼嘴状”。

错误含乳纠正:若哺乳时疼痛或出现白痕,可用小指轻压婴儿下颌辅助调整。

3. 哺乳过程助力

按压法:哺乳时用手掌根部从胸壁向方向推压,增加乳汁流出量。

换边策略:单侧吸吮效率下降时(吞咽间隔>1分钟),及时更换另一侧。

四、特殊情境处理与预防建议

1. 早产/低体重儿护理

需更频繁哺乳(每1.5-2小时),必要时补充强化剂。

使用专用早产儿奶嘴降低吸吮阻力。

2. 母亲乳汁不足干预

增加夜间哺乳频率(催乳素分泌高峰时段)。

搭配芝麻、燕麦等泌乳食物,避免过度依赖油腻汤水。

3. 家庭环境支持

保持室温22-26℃,减少婴儿因过热导致的烦躁性吸吮。

家庭成员分担护理工作,避免母亲过度疲劳。

五、何时需要专业介入

1. 就医指征

婴儿连续3天未恢复出生体重,或满月体重增长<500g。

母亲出现反复乳腺堵塞、严重皲裂。

2. 专业资源利用

哺乳顾问可提供个性化含乳指导与哺乳有效性评估。

通过婴儿生长曲线图动态监测发育进度。

建立喂养平衡的关键

新生儿喂养既是生理需求,也是情感联结的过程。通过科学记录喂养数据、灵活调整策略,家长可逐步找到适合婴儿的节奏。当哺乳效率提升后,婴儿单次摄入量增加,自然形成更规律的间隔周期。若尝试上述方法仍未见改善,建议及时寻求专业支持,避免影响婴儿早期发育。