新生儿便秘是许多家长在育儿初期遇到的棘手问题。当宝宝连续多日不排便、腹胀哭闹时,新手父母往往手足无措。本文结合最新医学指南与临床经验,系统解析新生儿便秘的科学应对策略,帮助家长在保障安全的前提下缓解宝宝不适。

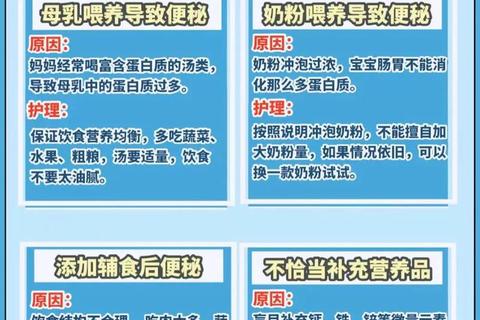

新生儿肠道功能尚未发育完善,正常排便频率因人而异:纯母乳喂养的婴儿可能3-7天排便一次,而配方奶喂养的婴儿通常每天排便1-3次。若出现以下情况需警惕便秘:

1. 排便间隔超过48小时,且伴随哭闹、蹬腿、拒食等表现;

2. 大便干硬呈颗粒状(类似羊粪),表面可能带有血丝;

3. 腹部膨隆,轻触可感知硬块;

4. 红肿或肛裂,排便时婴儿因疼痛剧烈哭喊。

常见误区:部分母乳宝宝因吸收充分可能出现“攒肚”,此时大便仍为软便,且无痛苦表现,属于正常现象,无需干预。

每日记录排便时间、性状(参考布里斯托大便分类法)、伴随症状,有助于医生判断病情。

若出现呕吐胆汁、血便、持续拒食、体重下降,需立即就医排除肠梗阻等急症。

当家庭护理无效时,医生可能采取:

1. 生理盐水灌肠:软化直肠内硬便,需专业护理人员操作;

2. 指诊:排除狭窄,刺激排便反射;

3. 影像学检查:腹部X线或超声评估肠道扩张程度;

4. 手术治疗:确诊先天性巨结肠后,需在1岁前完成根治术。

1. 母乳喂养优先:至少维持至6月龄,初乳中的低聚糖可促进有益菌定植;

2. 科学添加辅食:4-6月龄起逐步引入菜泥、果泥(如西梅泥、豌豆泥),避免过早添加淀粉类食物;

3. 建立排便反射:固定时间把便(如晨起后),用“嗯嗯”声建立条件反射;

4. 运动干预:每日进行3次“蹬自行车”运动(握住小腿交替屈伸),促进肠蠕动。

新生儿便秘的护理需要耐心与科学性并存。通过观察症状、调整喂养、合理刺激,多数功能性便秘可在家缓解。但家长需谨记:任何干预措施都应以婴儿舒适为前提,若48小时内未见改善或出现危险信号,务必及时寻求专业医疗帮助。掌握这些方法后,您将能更从容地陪伴宝宝度过成长的第一个挑战。