蚕豆病(G6PD缺乏症)是一种遗传性溶血性疾病,患者因体内缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD),红细胞在接触氧化性物质时易被破坏,导致急性溶血反应。本文将从用药禁忌、安全策略及日常管理三方面解析蚕豆病患者的科学应对方法。

蚕豆病的典型诱因包括食用蚕豆及其制品(如粉丝、豆瓣酱)、接触樟脑丸或蚕豆花粉,以及服用某些药物或感染性疾病。急性溶血反应可能在接触诱因后数小时至15天内发生,症状分为三个阶段:

1. 前驱期:发热、头晕、腹痛、呕吐等类似感冒的表现,易被误诊。

2. 溶血期:尿液呈酱油色或浓茶色(血红蛋白尿)、皮肤和眼白发黄(黄疸)、严重贫血。

3. 危重期:休克、肾功能衰竭或昏迷,需立即就医。

特殊人群需警惕:

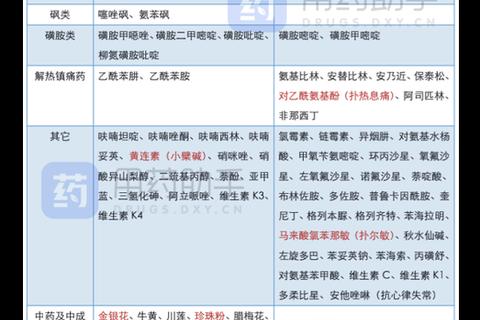

蚕豆病患者的用药需严格筛选,以下为禁用和慎用药物分类:

1. 西药类

2. 中药及中成药

1. 解热镇痛药:阿司匹林、对乙酰氨基酚(需控制剂量)。

2. 抗菌药:左氧氟沙星、环丙沙星(18岁以下儿童本应禁用)。

3. 维生素类:大剂量维生素C、维生素K。

注意:部分既往认为高风险药物(如对乙酰氨基酚)的最新研究表明,在常规剂量下可能对Ⅱ、Ⅲ类酶缺乏患者相对安全,但仍需密切监测。

1. 确认个体风险等级

2. 减少非必要药物暴露

3. 严格禁用高风险药物

4. 控制剂量与疗程

5. 用药期间密切观察

1. 环境与饮食管理

2. 感染预防

3. 应急准备

蚕豆病虽无法根治,但通过科学管理可有效预防溶血发作。患者及家属需掌握“规避诱因、谨慎用药、及时监测”三大原则,建立个性化的健康档案,与医生、药师保持沟通。一旦出现溶血症状,立即就医并携带病史资料,为抢救争取时间。