月经周期是女性生理健康的“晴雨表”,它不仅与生育能力密切相关,更是全身激素平衡与器官功能的综合体现。许多女性对月经周期的认知仍停留在“每月出血”的层面,缺乏对其生理机制和科学管理方法的了解。本文将从科学角度解析正常月经周期的运作规律,并提供实用的健康管理建议,帮助女性更好地理解并呵护自身健康。

一、月经周期的生理机制:自然的激素交响曲

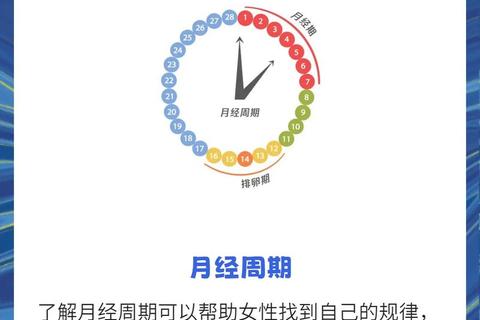

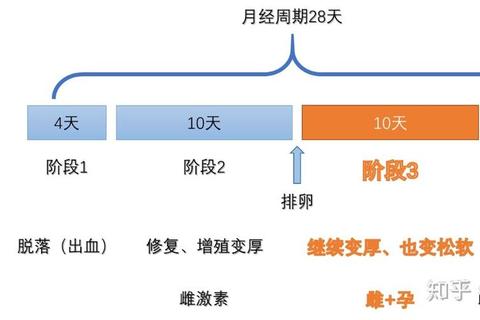

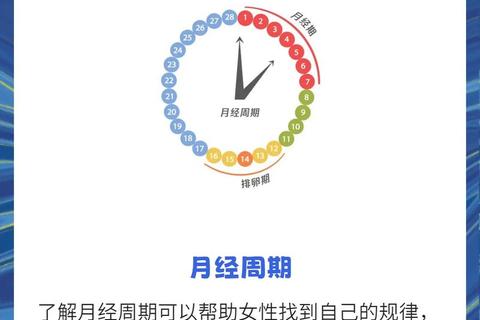

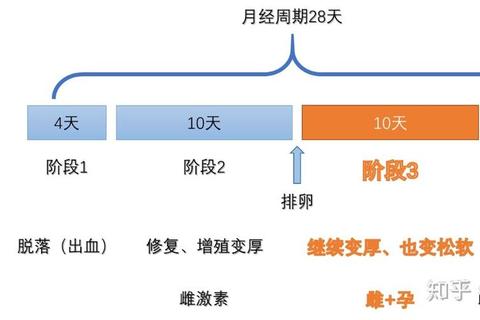

月经周期的本质是卵巢与子宫内膜在激素调控下的周期性变化,整个过程可分为四个阶段:

1. 月经期(第1-5天)

子宫内膜因未受孕而脱落,伴随出血排出体外,形成月经。

激素变化:雌激素和孕激素水平降至最低。

典型症状:腹痛、腰酸、乏力等,与前列腺素分泌引发的子宫收缩有关。

2. 卵泡期(第6-14天)

卵巢内卵泡发育,分泌雌激素促进子宫内膜增厚。

关键特征:身体代谢增强,情绪逐渐稳定,皮肤状态改善。

3. 排卵期(第14天左右)

成熟卵子从卵巢排出,黄体开始形成。

信号提示:基础体温上升0.3-0.5℃,宫颈黏液变稀薄透明。

4. 黄体期(第15-28天)

黄体分泌孕激素,维持子宫内膜稳定性。

常见现象:胀痛、情绪波动(经前综合征),若未受孕则黄体退化,进入下一周期。

正常标准参考:

周期长度:21-35天(平均28天);

经期时长:2-8天(多数3-5天);

经血量:20-80ml(每2小时更换一次卫生巾为正常)。

二、健康管理要点:从症状识别到科学干预

1. 自我监测与记录

工具选择:使用手机APP(如Clue、Flo)或纸质日历记录月经起止日、经量、疼痛程度及情绪变化。

异常预警信号:

周期<21天或>35天;

经期>8天或<2天;

经血呈暗紫色或鲜红色伴大血块;

严重痛经影响日常生活。

2. 饮食与营养调节

经期推荐:

高铁食物:红肉、菠菜、黑木耳,预防缺铁性贫血;

抗炎成分:姜黄、深海鱼(Omega-3脂肪酸)缓解痛经;

温性饮品:红糖姜茶、玫瑰花茶,促进血液循环。

避免摄入:酒精、咖啡因、生冷食物(可能加重子宫痉挛)。

3. 运动与生活方式优化

适宜运动:

经期:瑜伽(猫牛式、婴儿式)、散步;

非经期:游泳、慢跑(增强盆底肌力量)。

禁忌行为:

高强度训练(如举重、HIIT);

盆浴、游泳(增加感染风险)。

4. 心理调适与疼痛管理

情绪波动应对:

正念冥想、深呼吸练习;

增加镁摄入(如坚果、香蕉)调节神经递质。

痛经缓解方案:

热敷下腹部(40℃左右);

非处方药:布洛芬(抑制前列腺素合成);

中医调理:艾灸关元穴、三阴交穴。

5. 特殊人群注意事项

青少年:初潮后1-2年内周期不规律属正常,需关注贫血风险。

备孕女性:通过基础体温法或排卵试纸监测排卵窗口。

围绝经期女性:周期缩短或延长需排查卵巢功能衰退。

三、异常情况识别与就医指南

需立即就医的警示症状

非经期出血或绝经后出血;

经血持续呈暗褐色伴恶臭(感染可能);

突发剧烈腹痛伴晕厥(警惕黄体破裂或宫外孕)。

常见疾病关联性

多囊卵巢综合征(PCOS):表现为月经稀发、痤疮、多毛;

子宫内膜异位症:进行性痛经、痛;

甲状腺功能异常:周期紊乱伴体重骤变、心悸。

四、总结与行动建议

月经周期的规律性是女性健康的重要指标。建议每位女性:

1. 建立个人月经档案,定期对比数据;

2. 每年进行一次妇科超声和激素六项检查;

3. 出现连续3个月周期异常时尽早就诊;

4. 避免盲目使用激素类药物调整周期。

通过科学认知与主动管理,女性不仅能更从容应对月经周期的生理变化,更能早期发现潜在健康风险。记住,关注月经健康不仅关乎生殖系统,更是整体健康管理的重要一环。