在呼吸道感染或皮肤炎症发作时,许多患者会在家中自行选择头孢呋辛酯或阿莫西林进行治疗。然而当症状未见缓解,部分人会产生"两种药物一起吃是否效果更好"的困惑。事实上,这两种抗生素的联合使用需要谨慎考量——它们既能覆盖部分相同致病菌,也可能因作用机制重叠导致疗效不增反降。

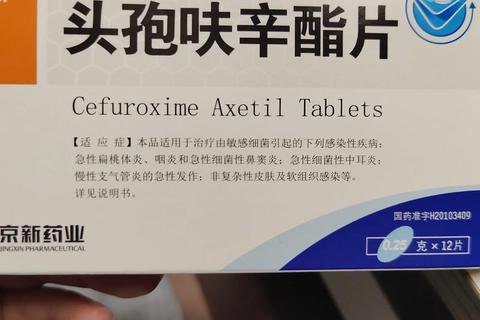

头孢呋辛酯作为第二代头孢菌素,通过抑制细菌细胞壁合成酶(PBPs)发挥作用,对革兰阳性菌(如肺炎链球菌)和部分革兰阴性菌(如流感嗜血杆菌)均有抑制作用。其口服后转化为活性成分头孢呋辛,生物利用度受饮食影响明显,空腹服用仅37%吸收率,餐后可达52%。

阿莫西林作为广谱青霉素类药物,同样靶向细菌细胞壁合成,但对β-内酰胺酶敏感。其穿透细胞膜能力突出,在胃酸中保持稳定,生物利用度高达90%。两者虽同属β-内酰胺类抗生素,但抗菌谱存在差异:头孢呋辛酯对产酶菌株更稳定,而阿莫西林对幽门螺杆菌等特殊病原体效果显著。

在社区获得性肺炎治疗中,当怀疑混合感染(如细菌合并支原体)时,β-内酰胺类与大环内酯类联用是标准方案。但同类药物联用可能产生以下问题:

1. 抗菌谱重叠浪费

两者对溶血性链球菌、肺炎链球菌等常见致病菌均有覆盖,联合使用相当于重复用药。研究显示,对敏感菌株单药治疗有效率可达85%以上,联用并不能显著提升疗效。

2. 不良反应叠加风险

头孢呋辛酯可能引起恶心、腹泻等胃肠反应(发生率约9%),阿莫西林导致皮疹等过敏反应比例达3%-5%。两者联用可能使腹泻发生率倍增,特殊人群如孕妇、肝肾功能不全者风险更高。

3. 耐药性加速隐患

我国抗生素滥用问题突出,数据显示门诊处方中β-内酰胺类联用占比超30%。这种非必要联用可能筛选出多重耐药菌株,造成"超级细菌"的滋生。

在特定医疗场景中,经专业评估后的联用仍具价值:

当培养显示需氧菌(如大肠埃希菌)与厌氧菌混合感染时,头孢呋辛酯联合甲硝唑的方案可覆盖更广谱病原体。

对产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)菌株,联用β-内酰胺酶抑制剂(如阿莫西林/克拉维酸)可恢复药物敏感性。

血液病患者出现不明原因发热时,经验性联用覆盖G+菌和G-菌的方案可降低脓毒症风险,但需在48小时内评估疗效并及时降阶梯。

1. 自我识别警示症状

普通上呼吸道感染(咽痛、低热)通常无需抗生素。当出现持续高热(>3天)、浓痰带血、呼吸急促等症状时,应及时就医而非自行联用药物。

2. 特殊人群注意事项

3. 规范用药行为

即使联用获得医生许可,也要注意:

在全球抗生素耐药危机加剧的今天,世界卫生组织呼吁建立"抗生素管理"理念。对于普通患者,理解"更高档≠更有效"、"联用≠增效"的用药原则,配合医生完成规范疗程,才是对抗感染最科学的方式。当您对用药方案存疑时,可通过互联网医院平台获取药师在线指导,或携带完整用药记录至感染科门诊进行药物重整。