药物是治疗疾病的重要手段,但错误用药可能引发严重后果。数据显示,我国每年因用药不当导致住院的患者超过250万,其中儿童、老年人及孕妇群体风险尤为突出。这些触目惊心的数字背后,隐藏着公众对药品特性、剂量规范、禁忌人群等关键知识的认知盲区。本文结合临床案例与权威研究,解析十大常见用药误区,并提供家庭药箱管理、特殊人群用药等实用指南。

许多家长将成人药掰碎或减量给孩子服用,这种行为可能导致药物中毒或无效。儿童肝脏代谢酶系统发育不全,肾脏排泄功能较弱,例如诺氟沙星等喹诺酮类药物会抑制软骨发育,18岁以下禁用;四环素类抗生素会导致8岁以下儿童牙齿永久性黄染。建议选择儿童专用剂型(如滴剂、糖浆),并严格按照体重计算剂量。

高血压、糖尿病等慢性病患者自行停药后,病情反复风险增加50%。例如突然停用β受体阻滞剂可能引发心绞痛;抗生素疗程不足会导致细菌耐药性。正确做法是遵循“阶梯减量”原则,在医生指导下调整用药。

某患者因听信“鱼胆明目”偏方导致急性肝衰竭,此类案例屡见不鲜。保健品仅能调节机体功能,不能替代药物治疗疾病。例如维生素A过量可能致畸,人参可能干扰抗凝血药效果。

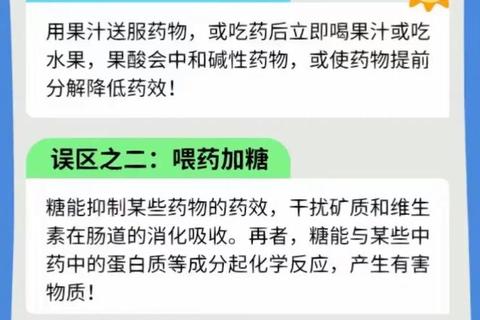

牛奶送服四环素会降低药效60%;葡萄柚汁使降压药浓度升高3倍,诱发低血压。需特别注意:阿司匹林与酒精同服增加胃出血风险;铁剂与茶同服形成沉淀物。

FDA将妊娠用药分为A/B/C/D/X五级。例如B级的胰岛素可安全使用,而X级的维甲酸可致胎儿颅面部畸形。孕早期(3-8周)是致畸敏感期,需严格避免自行用药。

儿童专用药占比不足2%,导致超说明书用药普遍。建议备药清单:

60岁以上患者平均同时服用6种药物,不良反应风险增加7倍。需警惕:

1. 基础配置

2. 储存规范

3. 有效期管理

1. 阅读说明书三要素

2. 就医信号识别

3. 建立用药日记

记录药物名称、剂量、用药时间及身体反应,复诊时供医生参考。

安全用药需要公众、医疗机构、药企的协同努力。普通家庭可通过定期参加社区安全用药讲座(如全国安全用药月活动)、关注权威机构发布的用药指南(如中国药学会年度报告)提升认知。记住一个原则:任何药物都是一把双刃剑,合理使用方能成为健康的守护者。