月经作为女性生殖健康的“晴雨表”,其颜色、质地和周期的变化常引发关注。尤其是经血发黑的现象,可能让人联想到疾病甚至“排毒不畅”的误区。事实上,经血颜色的深浅既有生理性规律,也可能隐藏健康信号。本文结合医学研究,系统解析这一现象背后的科学机制与应对策略。

月经由动脉血(鲜红色)与静脉血(暗红色)混合而成,同时包含子宫内膜碎片、宫颈黏液等成分。正常情况下,经血颜色呈现动态变化:

1. 初期或末期发暗:经期第1天或即将结束时,出血量少、流速慢,血液在停留时间较长,铁元素氧化后呈现咖啡色或深褐色。

2. 经期中期鲜红:月经第2-3天,子宫内膜快速脱落,出血量增多,血液未充分氧化,颜色以鲜红或深红为主。

3. 血块现象:经血中含抗凝物质,但若出血量过大(如单日超过80ml),抗凝物质不足时会出现少量血块,通常无痛感。

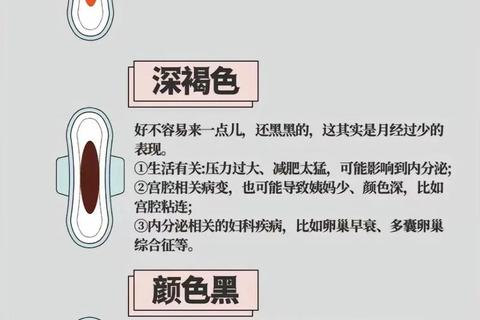

当经血发黑伴随以下特征时,需警惕病理性因素:

1. 久坐或运动不足:盆腔血液循环受阻,经血滞留时间延长导致氧化加剧。

2. 环境温度影响:腹部受凉或摄入生冷食物(如冰激凌、冷饮),引发子宫收缩乏力。

| 病因分类 | 典型表现 | 医学解释 |

|--|--|--|

| 妇科炎症 | 经血发黑+异味、腹痛、白带异常 | 子宫内膜炎、宫颈炎等导致内膜损伤或分泌物混合,改变经血颜色 |

| 内分泌失调 | 周期紊乱+经量异常(过少或淋漓不尽) | 卵巢功能异常、甲状腺疾病等影响激素水平,导致内膜脱落速度异常 |

| 器质性病变 | 持续黑褐色血+痛经、经期延长(超10天) | 子宫肌瘤、子宫内膜息肉或宫腔粘连阻碍经血排出 |

| 妊娠相关异常 | 黑褐色点滴出血+停经史 | 先兆流产或宫外孕的早期症状,需立即排查 |

1. 基础检查:妇科超声(排查肌瘤、息肉)、性激素六项(评估卵巢功能)。

2. 进阶检测:宫腔镜检查(疑似粘连或内膜病变)、HCG检测(排除妊娠相关出血)。

1. 周期记录:使用健康APP记录月经起止时间、颜色及不适症状,便于就诊时提供数据。

2. 定期筛查:每年一次妇科超声+宫颈癌筛查(TCT/HPV),尤其有家族史者。

3. 心理调适:焦虑和压力可能加重内分泌紊乱,可通过冥想、瑜伽缓解。

经血发黑既可能是生理性氧化的自然现象,也可能是疾病的早期预警。普通公众可通过观察出血模式(颜色、周期、伴随症状)初步判断风险,但切勿自行用药掩盖症状。当异常持续超过3个月或合并疼痛、发热时,务必及时就医,通过科学检查明确病因,避免延误治疗。