激素类药物在妇科治疗中扮演着重要角色,它们通过调节内分泌平衡,帮助女性应对月经失调、更年期症状、不孕症等问题。许多人对激素类药物存在误解,认为“激素=副作用”,实际上,科学使用激素药物既能缓解症状,又能减少健康风险。本文将从分类、临床应用、常用制剂及安全注意事项等角度,提供一份通俗易懂的科普指南。

一、妇科激素药物的分类与作用机制

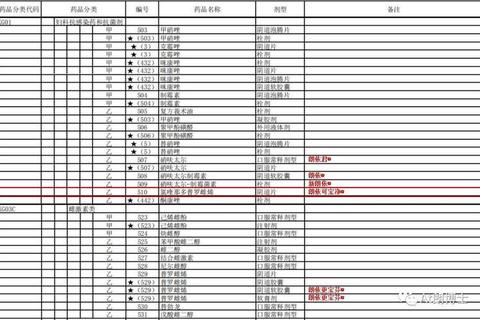

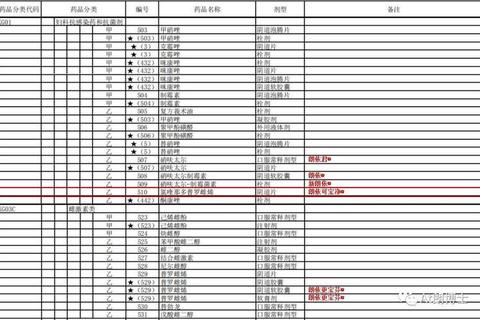

激素类药物根据功能可分为以下几类:

1. 雌激素类药物

雌激素是女性生殖健康的核心激素,用于补充卵巢功能衰退或缺失引起的症状,如潮热、骨质疏松、干涩等。

天然雌激素:如戊酸雌二醇(商品名:补佳乐),通过口服或经皮贴剂补充,模拟人体天然雌激素作用,适用于更年期综合征、卵巢早衰等。

合成雌激素:如炔雌醇,活性更强,常用于避孕药或辅助生殖技术中,但需注意剂量控制以避免血栓风险。

2. 孕激素类药物

孕激素与雌激素协同作用,调节月经周期,保护子宫内膜,常用于调经、保胎及避孕。

天然孕激素:黄体酮注射液,用于黄体功能不足导致的先兆流产或月经紊乱。

合成孕激素:如炔诺酮(妇康片)、甲羟孕酮(安宫黄体酮),常用于子宫内膜异位症、异常子宫出血的治疗,或作为避孕药成分。

3. 促排卵药物

针对排卵障碍引起的不孕症,通过刺激卵泡发育促进排卵。

克罗米芬:通过阻断雌激素反馈,促使垂体分泌促卵泡激素(FSH),适用于多囊卵巢综合征患者。

来曲唑:抑制雄激素转化为雌激素,促进单一优势卵泡发育,降低多胎妊娠风险。

4. 促性腺激素类药物

如尿促性素(HMG)、重组人促卵泡素(rFSH),直接刺激卵巢卵泡生长,用于辅助生殖技术中的超促排卵。

二、临床应用场景与常用制剂

1. 更年期综合征管理

症状:潮热、盗汗、情绪波动、骨质疏松。

治疗:

戊酸雌二醇+地屈孕酮:模拟生理周期,缓解症状并保护子宫内膜。

经皮雌激素贴剂:避免肝脏首过效应,适合有血栓风险或肝胆疾病患者。

2. 月经失调与异常子宫出血

病因:多由激素失衡、子宫内膜病变或甲状腺功能异常引起。

治疗:

炔诺酮:快速止血,调整周期。

地屈孕酮:用于黄体功能不足引起的经前综合征或月经不规律。

3. 不孕症与辅助生殖

治疗:

克罗米芬:一线促排卵药物,价格低但可能引起多卵泡发育。

重组人绒促性素(HCG):模拟黄体生成素(LH)峰,触发排卵。

4. 子宫内膜异位症与子宫肌瘤

治疗:

GnRH激动剂(如亮丙瑞林):通过暂时抑制卵巢功能,缩小病灶。

孕激素宫内缓释系统(曼月乐环):局部释放左炔诺孕酮,减少经量并抑制内膜增生。

三、安全用药的注意事项

1. 用药前的必要检查

肿瘤筛查:乳腺超声、宫颈细胞学检查(TCT)、盆腔B超,排除乳腺癌、子宫内膜癌等激素依赖性肿瘤。

代谢评估:血糖、血脂、肝功能检测,避免加重代谢异常。

2. 常见不良反应与应对

不规则出血:漏服药物或激素剂量不足时易发生,需调整方案或排查器质性疾病。

胀痛:减少雌激素剂量或更换对乳腺影响小的孕激素(如地屈孕酮)。

胃肠道不适:建议饭后服药或改用经皮贴剂。

3. 特殊人群的用药禁忌

孕妇:妊娠早期禁用合成孕激素(如炔诺酮),天然黄体酮需在医生指导下使用。

血栓高危人群:避免口服雌激素,优先选择经皮制剂。

乳腺癌幸存者:禁用全身激素治疗,可局部使用低剂量雌激素缓解症状。

四、患者行动建议:何时就医?如何配合治疗?

1. 自我监测:记录用药后症状变化(如出血模式、胀痛),定期复查乳腺和盆腔超声。

2. 紧急情况处理:若出现严重头痛、胸痛、视力模糊(可能提示血栓),立即停药并就医。

3. 生活方式调整:

每日补充钙(1000 mg)和维生素D(800 IU),预防骨质疏松。

每周3次中等强度运动(如快走、游泳),控制体重(BMI<25)。

妇科激素药物是一把“双刃剑”,科学使用能显著改善生活质量,但需严格遵循个体化原则。患者应与医生充分沟通自身病史与需求,定期随访评估疗效与安全性,切勿自行调整剂量或停药。健康的生活方式与规范的药物治疗相结合,才是应对妇科问题的长远之道。