“医生,给我开点头孢吧!”——这是许多人在出现感冒、牙痛或皮肤感染时的常见诉求。头孢菌素类药物(俗称“头孢”)作为临床最常用的抗生素之一,因其抗菌谱广、安全性高而被广泛认可。滥用头孢可能导致耐药性、过敏反应甚至严重不良反应。本文将解析头孢的适应症、作用机制及正确用药原则,帮助公众科学认识这一“双刃剑”。

一、头孢的适应症:并非万能“消炎药”

头孢通过破坏细菌细胞壁杀死致病菌,但对病毒、真菌感染无效。其适应症与药物代次密切相关:

1. 第一代头孢(如头孢唑啉、头孢氨苄):

适用:轻中度呼吸道感染(咽炎、扁桃体炎)、皮肤软组织感染、尿路感染。

局限:对革兰阴性菌(如大肠杆菌)效果较弱。

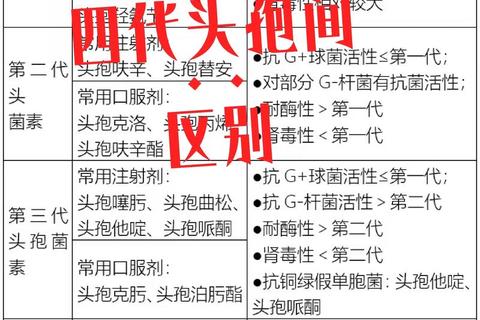

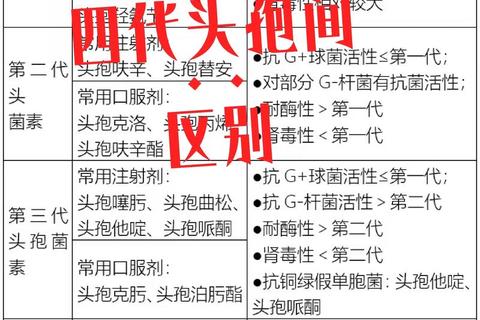

2. 第二代头孢(如头孢呋辛、头孢克洛):

适用:肺炎、胆道感染、妇科感染,对部分耐药菌有效。

优势:兼顾革兰阳性菌和阴性菌,抗菌谱更广。

3. 第三代头孢(如头孢曲松、头孢他啶):

适用:重症感染(败血症、脑膜炎、肺炎)、免疫缺陷患者感染。

特点:穿透血脑屏障,可治疗脑膜炎;对铜绿假单胞菌有效。

4. 第四代及五代头孢(如头孢吡肟、头孢洛林):

适用:多重耐药菌感染、复杂腹腔感染。

注意:通常作为“最后防线”,避免常规使用。

误区警示:

头孢对病毒性感冒、手足口病等无效,滥用可能延误病情。

症状相似但病因不同(如支原体肺炎需用大环内酯类),需经医生诊断后用药。

二、头孢的作用机制:精准打击细菌的“武器”

头孢通过以下步骤实现杀菌作用:

1. 靶向细菌细胞壁:头孢的β-内酰胺环结构与细菌细胞壁合成酶(青霉素结合蛋白,PBPs)结合,抑制细胞壁肽聚糖的交叉连接。

2. 引发细菌自溶:细胞壁缺损导致细菌膨胀破裂,同时激活细菌自溶酶,加速死亡。

3. 高效低毒原理:人类细胞无细胞壁结构,因此头孢对正常组织损伤极小。

耐药性警示:

细菌可能通过产生β-内酰胺酶分解药物,或改变PBPs结构逃避打击。

避免自行缩短疗程或频繁换药,易诱导耐药菌产生。

三、正确用药指南:安全使用的五大原则

原则1:严格遵循剂量与疗程

成人:例如头孢克肟常规剂量为每次0.1-0.2g,每日2次;重症感染可加倍。

儿童:按体重计算(如头孢克洛每日20-40mg/kg),分次服用。

疗程:普通感染通常5-7天,复杂感染需延长至14天以上。

原则2:警惕禁忌与相互作用

绝对禁忌:对头孢或青霉素过敏者。

饮食禁忌:

服药期间及停药7天内禁酒,避免双硫仑样反应(面色潮红、呼吸困难)。

避免与乳制品同服,钙离子降低药物吸收率。

药物相互作用:

与抗凝药(华法林)联用增加出血风险。

与利尿剂联用可能加重肾损伤。

原则3:特殊人群调整策略

孕妇:头孢属B类药,必要时可安全使用,但避免自行用药。

哺乳期:部分头孢经乳汁分泌,建议服药后4小时内暂停哺乳。

肾功能不全:需减量使用,尤其是第一代头孢(如头孢唑啉)。

原则4:识别与处理不良反应

常见反应:

胃肠道不适(腹泻、恶心):建议餐后服药。

皮疹、瘙痒:立即停药并就医。

严重反应:

过敏性休克:表现为呼吸困难、血压下降,需立即注射肾上腺素。

艰难梭菌感染:长期使用可能导致伪膜性肠炎,需补充益生菌。

原则5:存储与用药管理

存储:避光保存于25℃以下,口服混悬液开封后7天内用完。

自我监测:记录用药后体温、症状变化,及时反馈医生。

四、何时就医:警惕这些危险信号

1. 感染未控制:用药3天后仍发热、疼痛加剧。

2. 过敏反应:出现荨麻疹、喉头水肿或休克征兆。

3. 特殊人群:孕妇、婴幼儿、老年人症状复杂时需优先就诊。

头孢是医学史上的伟大发明,但绝非“随手可用的消炎药”。科学用药需基于明确诊断、规范疗程和个体化调整。记住:

不囤药:剩余药物易导致滥用。

不分享:他人感染病原可能不同。

勤洗手:预防感染比治疗更重要。

通过正确认知和合理使用,我们才能守住这一“抗菌利器”,为健康保驾护航。