慢性肾脏疾病被称为“沉默的杀手”,早期症状隐匿却可能逐渐进展为肾衰竭。一位45岁的教师王女士,因长期疲劳和晨起眼睑浮肿就诊,最终确诊为慢性肾炎。她的经历折射出许多患者的困惑:如何在控制病情的同时避免药物副作用?中西医结合治疗是否安全有效?本文将从科学视角解析安全用药的核心原则,并提供实用管理方案。

慢性肾炎的早期表现常被忽视。典型症状包括持续性微量血尿(尿液呈洗肉水色或显微镜下异常红细胞)、泡沫尿(蛋白尿)、晨起眼睑或下肢水肿。部分患者伴随血压升高、乏力及腰酸。儿童患者可能以生长迟缓或反复呼吸道感染为首发表现,而孕妇需警惕妊娠期高血压与蛋白尿的关联。

诊断需结合实验室检查:24小时尿蛋白定量超过150mg、血清肌酐升高提示肾功能受损。肾活检是确诊金标准,尤其对病理类型复杂者。值得注意的是,约30%患者首次就诊时已存在肾功能不全,因此高危人群(糖尿病、高血压患者)应每年筛查尿常规。

1. 精准用药:靶向治疗与个体化方案

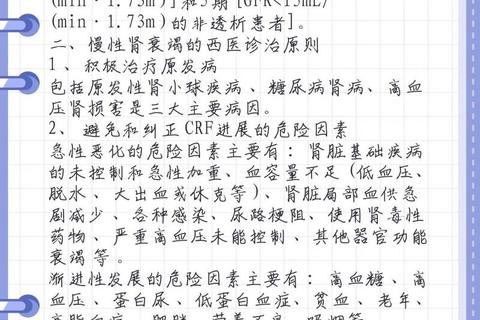

西医治疗以RAS抑制剂(如缬沙坦)为基础,可降低尿蛋白并延缓肾功能恶化。对于大量蛋白尿患者,糖皮质激素需严格监测血糖和骨密度,免疫抑制剂如环磷酰胺的使用应评估感染风险。需特别注意:肾功能不全者需调整药物剂量,例如头孢类抗生素需根据肌酐清除率减量。

2. 中药应用的科学规范

中医辨证分型决定用药方向。脾肾气虚型常用黄芪、白术配伍四君子汤,肝肾阴虚型则以六味地黄丸为基础方。临床研究显示,雷公藤多苷片可降低蛋白尿,但需定期监测肝功能。警惕含马兜铃酸成分的中药(如关木通),此类药物可能加速肾纤维化。

3. 药物相互作用的风险管控

常见风险组合包括:利尿剂与非甾体抗炎药联用可能引发急性肾损伤;免疫抑制剂与清热解毒类中药(如黄芩)合用可能增强抑制。建议患者建立用药清单,涵盖保健品和草药,就诊时主动向医生出示。

4. 特殊人群的用药警示

儿童患者优先选择生物利用度稳定的剂型(如颗粒冲剂),避免使用影响骨骼发育的喹诺酮类抗生素。孕妇禁用血管紧张素转换酶抑制剂,中药需规避桃仁、红花等活血化瘀成分。

5. 居家管理的实操要点

1. 协同增效的联合方案

膜性肾病患者在西医免疫抑制治疗基础上,联用健脾固肾方(含黄芪、山药)可减少激素用量,临床数据显示蛋白尿缓解率提高22%。针灸刺激肾俞、足三里等穴位,能改善肾血流量并缓解激素引起的失眠。

2. 阶段化治疗路径

3. 循证医学验证的创新疗法

最新研究发现,靶向神经酰胺受体CYSLTR2的中药成分芍药苷,在动物实验中显示抗肾纤维化作用,为中西医结合提供新靶点。肠道菌群调节(如茯苓多糖)与西医肠道透析技术的结合,正在开展Ⅲ期临床试验。

1. 饮食调控金字塔

低盐(<5g/日)、优质蛋白(0.6-0.8g/kg/日)为基础,增加富含ω-3脂肪酸的食物(亚麻籽油)。慢性肾病患者可参考"三黑饮食":黑豆、黑芝麻、黑米熬粥,辅助改善肾性贫血。

2. 运动康复指南

推荐八段锦、太极拳等低强度运动,每周5次、每次30分钟。研究显示规律练习可使肾小球滤过率下降速度减缓40%。避免篮球、马拉松等剧烈运动引发的横纹肌溶解风险。

3. 心理支持体系

加入病友互助小组可降低焦虑评分27%。正念冥想训练每周3次,每次20分钟,能显著改善睡眠质量和治疗依从性。

4. 环境风险规避

注意居室通风减少甲醛暴露,慎用含非那西丁的退热药。职业接触重金属者应每半年检测尿β2微球蛋白。

慢性肾炎的管理是终身课题。建议患者建立包含用药记录、检验指标、症状变化的健康档案,通过移动医疗APP实现数据动态管理。当出现药物过敏(如皮疹伴瘙痒)或水肿突发加重时,应立即启动应急联系机制。记住,规范治疗下超过60%患者可保持肾功能稳定20年以上,科学认知与主动管理是战胜疾病的关键。