月经是女性生理健康的“晴雨表”,当月经周期、经量或伴随症状出现异常时,往往提示身体内部平衡被打破。在中医理论中,“血热型月经不调”是常见证型之一,其特点与热邪扰动冲任密切相关。本文将从症状表现、诱因分析、中医辨证调理及生活预防等角度,系统解析这一问题的应对策略。

一、症状识别:血热型月经不调的表现与分型

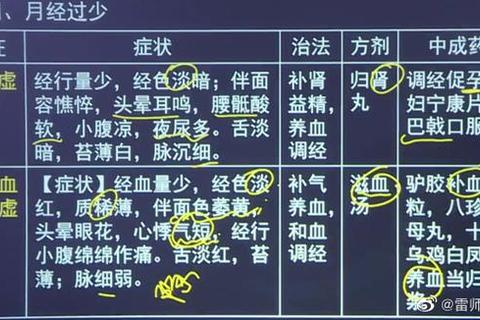

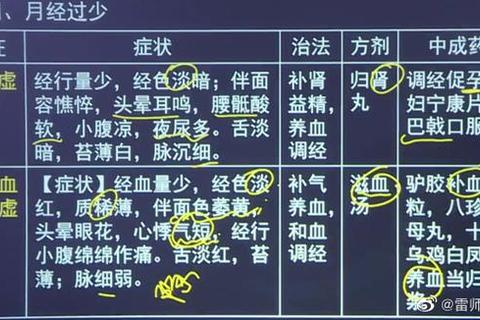

血热型月经不调的核心病机为“热迫血行”,常表现为月经周期提前、经量增多、经色深红或紫红、质地黏稠,并伴随一系列热象症状。根据热邪来源及体质差异,中医进一步细分为以下三种类型:

1. 实热型

典型症状:月经提前(周期短于21天),经量多且色深红或紫红,质地黏稠或有血块;伴面红口干、心烦易怒、小便短黄、大便燥结,舌红苔黄,脉数。

热源:多因外感热邪、饮食辛辣或情志郁久化火所致。

2. 阴虚血热型

典型症状:月经提前但量少,色鲜红质稠;伴手足心热、颧红盗汗、咽干口燥,舌红少苔,脉细数。

病机:阴液不足,虚火内生,灼伤血络。

3. 肝郁血热型

典型症状:月经周期紊乱,经量时多时少,色紫红夹血块;伴胀痛、胸胁胀闷、烦躁易怒,舌红苔薄黄,脉弦数。

诱因:长期情绪压抑导致肝气郁结,郁久化火。

二、诱因解析:为何会出现血热型月经不调?

1. 内源性因素

情志失调:长期压力大、焦虑或愤怒易致肝郁化火,扰动冲任。

体质偏颇:阴虚体质者易生内热,或素体阳盛者更易感受热邪。

2. 外源性因素

饮食不当:嗜食辛辣、煎炸、温补类食物(如羊肉、辣椒、酒类),易助火生热。

环境湿热:长期处于高温潮湿环境,或夏季暑热侵袭,可加重血热。

3. 生活行为

作息紊乱:熬夜、过度劳累耗伤阴液,导致虚火内生。

药物影响:滥用温补药物(如人参、鹿茸)或激素类药物,可能打破气血平衡。

三、中医调理对策:分型施治与日常调护

(一)中药辨证施治

中医治疗以“清热凉血、调经止血”为总则,结合具体证型选方:

实热型:选用清经散(丹皮、地骨皮、白芍、黄柏等),清热降火,凉血调经;若便秘严重,可加石膏、大黄通腑泻热。

阴虚血热型:以两地汤(生地、玄参、麦冬、阿胶)滋阴清热,配合白芍敛阴。

肝郁血热型:推荐丹栀逍遥散(柴胡、栀子、当归、白芍)疏肝清热,辅以益母草活血调经。

(二)饮食调理建议

宜食:莲藕、荸荠、银耳、梨等滋阴清热食物;绿叶蔬菜(如菠菜、芹菜)补充铁质;适量饮用菊花茶、薄荷茶疏散热邪。

忌口:辛辣刺激(辣椒、姜蒜)、温补食材(羊肉、桂圆)、酒精及咖啡。

(三)生活方式干预

情绪管理:通过冥想、深呼吸或户外活动缓解压力,避免情绪剧烈波动。

运动调节:选择瑜伽、太极拳等温和运动,促进气血流通,避免剧烈运动耗伤阴液。

作息规律:保证22:00前入睡,避免熬夜伤阴。

四、何时就医?特殊人群注意事项

1. 就医信号

经期持续超过7天,或单次经量超过80ml(湿透卫生巾每小时需更换);

伴随严重贫血症状(头晕、乏力、面色苍白);

经血异味、下腹剧痛或发热,提示感染可能。

2. 特殊人群调理要点

青春期女性:因内分泌不稳定易发血热,需避免过度节食及冷饮,可辅以食疗(如百合粥)。

育龄期女性:备孕期间慎用寒凉药物,需在医生指导下调整方剂。

更年期女性:阴虚血热常与肾虚并存,可搭配六味地黄丸滋肾阴。

五、预防策略:远离血热的日常防护

1. 饮食节制:遵循“清淡滋阴”原则,夏季多食西瓜、黄瓜等时令蔬果。

2. 环境调节:湿热季节使用除湿机,穿透气棉质衣物减少外感热邪。

3. 穴位保健:日常按压太冲穴(疏肝)、三阴交(调经)、涌泉穴(滋阴)。

血热型月经不调并非不可逆转,通过精准辨证、科学调理及生活干预,多数患者可恢复规律月经周期。需强调的是,中医治疗需因人施方,患者切勿自行滥用凉血药物,以免损伤脾胃阳气。若症状反复或加重,应及时至正规医院妇科或中医科就诊,结合现代检查手段(如性激素六项、B超)明确病因,实现标本兼治。