月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期性变化不仅反映了内分泌系统的平衡状态,也隐含着个体健康的重要信号。当一位女性发现自己的月经周期持续稳定在24天左右时,既可能产生“是否正常”的疑问,也可能担忧“周期较短是否意味着健康风险”。这种困惑的背后,折射出大众对月经生理机制与个体差异的认知需求。

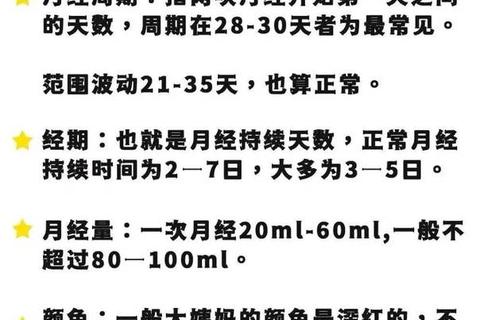

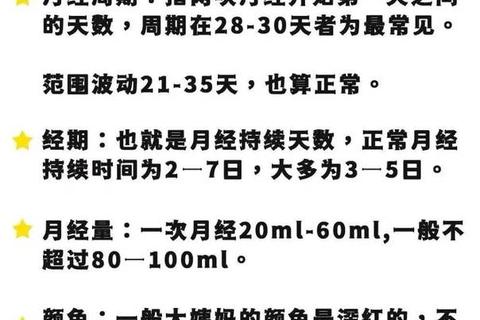

根据国际妇产科联盟(FIGO)与我国医学指南,月经周期的正常范围为21-35天(中国标准)或24-38天(国际标准)。这一区间覆盖了绝大多数健康女性的生理波动。值得注意的是,仅有10%-15%女性的月经周期恰好为教科书式的28天,而多数人的周期会因激素水平、遗传因素或环境变化产生轻微浮动。

以24天为例,若周期规律且伴随以下特征,通常属于正常范围:

1. 经期长度:持续2-7天

2. 经血量:单周期总量20-60毫升(约每日更换3-6片卫生巾)

3. 伴随症状:无剧烈腹痛、异常出血或内分泌紊乱表现

临床观察发现,月经周期较短的女性可能存在卵泡发育速度较快的生理特点。例如,黄体期(排卵后至月经来潮前)若稳定维持在12-14天,即使卵泡期(月经结束后至排卵前)仅10天左右,整体周期仍处于健康区间。

当月经周期稳定在24天但伴随异常表现时,需警惕以下可能性:

以下情况提示需进行医学检查:

临床诊断常包括基础体温监测、性激素六项检测及盆腔超声检查,必要时通过宫腔镜评估子宫内膜状态。

1. “周期短=衰老快”:虽存在卵巢储备较低的关联性,但现代研究证实,通过科学管理可有效延长生育年限。

2. “必须调理至28天”:强行用药改变规律周期反而可能扰乱内分泌,稳定比绝对天数更重要。

3. “经期越短越好”:若经期短于2天且经量骤减,需警惕宫腔粘连或子宫内膜损伤。

月经周期的个体差异恰如指纹般独特,24天的规律周期本身并非疾病信号。真正需要关注的是周期背后的整体健康状态——通过科学认知、主动监测与适度干预,女性完全能在尊重生理特点的基础上,构建个性化的生殖健康管理体系。(本文综合医学指南与临床研究,提供知识参考,具体诊疗请遵医嘱)

参考资料:

1. Younis JS等关于月经周期与卵巢储备的荟萃分析

2. 国际妇产科联盟(FIGO)月经异常诊断标准

3. 多囊卵巢综合征与生育力关联性研究

4. 中国妇科内分泌专家共识