月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期、经量、伴随症状的变化往往提示着身体内在的平衡状态。据统计,超过60%的女性在不同阶段经历过月经周期紊乱、经量异常或痛经等问题,其中部分人群因未及时干预而发展为更严重的妇科疾病。本文将从科学角度解析月经不调的成因、症状及应对方案,并提供安全有效的药物选择建议,帮助女性更好地守护健康。

月经不调的典型表现包括:周期短于21天或长于35天、经量骤增或锐减(正常范围20-80ml)、经期持续超过7天、经血颜色异常(如暗紫或淡红)、伴随严重痛经或头晕乏力等。这些症状背后可能隐藏着三类病因:

1. 功能性失调:如精神压力、过度减肥、熬夜导致的激素紊乱,约占病例的70%;

2. 器质性疾病:包括子宫肌瘤、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等;

3. 药物或环境因素:长期服用避孕药、抗生素或接触化学污染物可能干扰内分泌。

当出现以下情况时需立即就医:

医生通常会通过激素六项检测、B超检查及子宫内膜活检明确病因。例如,促卵泡激素(FSH)和促黄体生成素(LH)比值异常提示多囊卵巢综合征,而子宫内膜厚度异常可能指向息肉或肌瘤。

1. 气血双补类

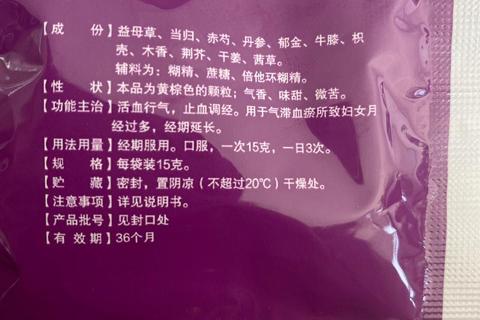

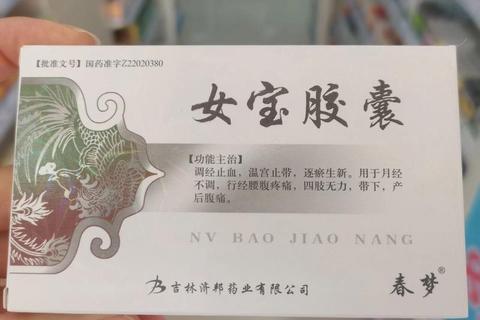

2. 活血化瘀类

3. 疏肝理气类

1. 激素替代药物

2. 对症治疗药物

注意事项:激素类药物需严格遵医嘱,长期使用可能增加血栓风险;止血药连续服用不超过5天。

1. 食疗方案

2. 行为管理

1. 先辨因后选药:例如同为月经推迟,虚寒型用艾附暖宫丸,气滞型则选元胡止痛片。

2. 中西药间隔服用:中药与西药需间隔1小时以上,避免成分相互作用。

3. 三个月评估周期:慢性调理药物如乌鸡白凤丸,服用3个月经周期后需复查激素水平。

月经不调的治疗本质上是身体整体状态的调整过程。建议每位女性建立月经日记,记录周期、经量及伴随症状的变化趋势。当自我调理效果不佳时,应及时到妇科或内分泌科进行系统检查。记住,规律的生活节奏、均衡的营养摄入和积极的心理状态,才是维系月经健康的根本之道。