随着全球不孕不育率的攀升,试管婴儿技术(IVF)成为许多家庭实现生育希望的重要途径。这一过程中,药物治疗方案的科学性与安全性直接影响成功率与母婴健康。本文将系统解析试管婴儿的核心用药技术、临床效果及注意事项,为患者提供实用指南。

试管婴儿的药物治疗贯穿促排卵、卵子成熟、胚胎移植及妊娠维持等关键环节。其核心目标包括:

1. 多卵泡同步发育:通过外源性激素(如FSH、LH)刺激卵巢,打破自然周期单卵泡优势,获取更多成熟卵子以提高成功率。

2. 精准控制排卵时间:通过“夜针”(如HCG或GnRH-a)触发卵子最终成熟,确保取卵手术在最佳时机进行。

3. 黄体功能支持:弥补促排卵及取卵导致的黄体不足,维持胚胎着床所需的孕酮水平。

4. 个体化调节:根据患者年龄、卵巢储备(如AMH值)、体重及既往治疗史调整药物种类与剂量,平衡疗效与风险。

1. 口服促排药:

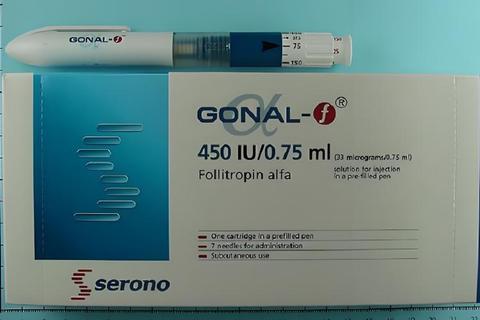

2. 注射类促性腺激素:

3. 辅助用药:

1. 年龄与卵巢储备:35岁以下女性成功率可达40%-50%,40岁以上则显著下降。

2. 药物反应性:个体对促排药物的敏感性差异显著,如卵巢低反应者需联合生长激素(GH)改善卵子质量。

3. 方案选择:拮抗剂方案因周期短、OHSS风险低,逐渐成为主流;而激动剂方案更适用于反复失败或需高同步性卵泡的患者。

1. 卵巢过度刺激综合征(OHSS):发生率约1%-5%,表现为腹胀、腹水等,通过拮抗剂方案、减少HCG剂量或全胚冷冻可有效预防。

2. 长期风险:

1. 选择正规医疗机构:优先选择具备生殖医学资质、可提供个体化方案的医院,避免“一刀切”治疗。

2. 治疗前的准备:

3. 治疗中的配合:

4. 治疗后的监测:

1. 基因检测技术:胚胎植入前遗传学筛查(PGT)可降低染色体异常导致的流产风险。

2. 个体化用药模型:基于AI算法预测患者对药物的反应,优化剂量与方案。

3. 新型药物研发:如口服促排卵药与长效缓释制剂,减少注射痛苦并提高依从性。

试管婴儿的药物治疗方案需兼顾科学性与人文关怀。患者应在充分了解自身条件与治疗方案的基础上,与医生密切配合,同时通过健康管理提升成功率。随着技术进步,个体化与精准化治疗将为更多家庭带来生育希望。