生病时,你是否曾自行购买药物“试试看”?是否因为担心副作用而擅自减量?又或者因症状相似,直接照搬他人的用药方案?这些行为背后,隐藏着用药安全的大问题——缺乏对“用药指征”的科学评估。精准药物治疗的核心,在于根据个体病情、药物特性及科学证据,制定“量身定制”的治疗方案。本文将解析这一过程中的关键要素,帮助公众建立科学用药的认知体系。

一、为什么用药前必须评估指征?——从“消炎药滥用”说起

许多人将“消炎药”(如阿莫西林)视为万能药,感冒发烧时随意服用。世界卫生组织数据显示,超过50%的抗生素被误用于病毒感染。真正的用药指征评估需明确两点:疾病是否为细菌感染,以及药物是否对症。例如,普通感冒多由病毒引起,盲目使用抗生素不仅无效,还会破坏肠道菌群、诱导耐药性。

科学依据:诊断细菌感染需结合症状(如脓痰、持续高热)、实验室检查(如血常规、C反应蛋白)或影像学结果。例如,降钙素原(PCT)检测可帮助区分细菌性与病毒性肺炎,指导是否需要抗菌治疗。

二、精准用药的四大关键要素

1. 明确诊断:从“对症”到“对因”

症状≠病因:头痛可能是高血压、脑供血不足甚至焦虑症的表现。若仅凭“头痛”使用止痛药,可能掩盖潜在风险。

分层检测:轻症可通过基础检查(如血常规)初步判断;复杂病例需结合病原学检测(如痰培养)或分子诊断技术(如基因检测)。例如,万古霉素需根据药敏试验结果调整剂量,避免毒性反应。

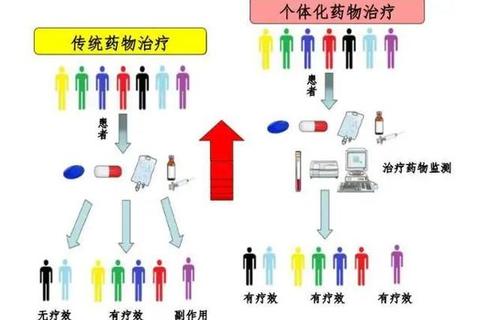

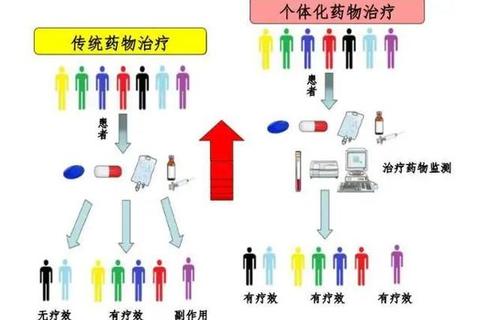

2. 个体化用药:年龄、肝肾功能与基因差异

特殊人群:儿童药物代谢快,需按体重调整剂量;老年人肝肾功能衰退,易蓄积中毒。例如,氨基糖苷类抗生素在老年患者中需减少剂量。

基因导向:部分人群携带特定基因变异(如CYP2C19),导致药物代谢异常。例如,携带慢代谢基因者使用氯吡格雷时需调整方案以避免血栓风险。

3. 动态监测:从“经验用药”到“数据驱动”

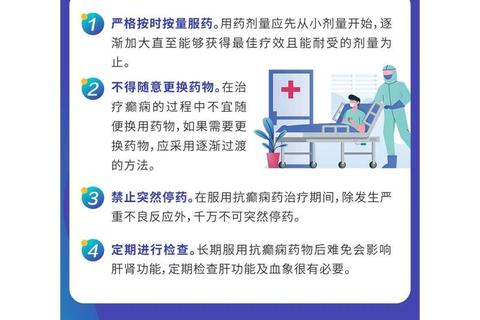

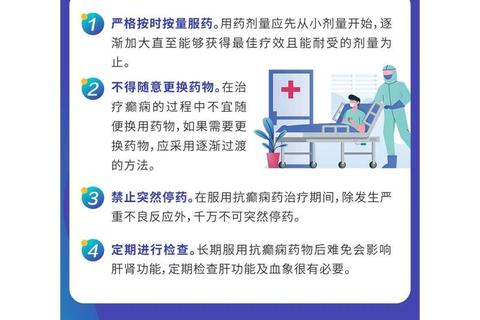

治疗药物监测(TDM):对于治疗窗窄的药物(如、抗癫痫药),需定期检测血药浓度,平衡疗效与毒性。例如,万古霉素的谷浓度需维持在10-20 μg/mL,过高会导致肾损伤。

疗效与安全性评估:用药后需观察症状改善情况,同时监测肝肾功能、血常规等指标。例如,长期使用他汀类药物需定期检查肌酸激酶。

4. 联合用药:协同增效与风险控制

明确联用指征:仅在病原体不明、多重耐药或需协同作用时联合用药。例如,结核病需多药联用以防止耐药。

规避相互作用:中成药与西药联用需谨慎。例如,含朱砂的中成药(如朱砂安神丸)与西药溴化物同服可能生成毒性化合物。

三、常见用药误区与科学应对

1. 中成药≠安全无害

超剂量与重复用药:六味地黄丸过量可能引起腹泻;同时使用多种止咳中成药易导致成分叠加中毒。

辨证施治:以“清热解毒”类药物为例,适用于实热证(如咽喉肿痛),虚寒体质者误用可能加重腹泻。

2. 自我诊断的陷阱

症状模仿现象:胸痛可能是胃食管反流,也可能是心绞痛。自行服用胃药可能延误心梗抢救。

网络信息的局限性:某短视频称“生姜泡脚治失眠”,但糖尿病足患者盲目尝试可能导致烫伤感染。

3. 特殊人群用药警示

孕妇:妊娠早期禁用含麝香、红花类药物;叶酸补充需根据基因检测调整剂量。

慢性病患者:高血压患者使用退热药需避免含钠制剂(如某些泡腾片),防止血压波动。

四、行动指南:三步构建科学用药习惯

1. 就医信号识别

红色警报:高热持续3天、呼吸困难、意识模糊需立即就医。

黄色预警:慢性病症状加重(如血压持续升高)、药物副作用(如皮疹、恶心)应咨询医生调整方案。

2. 家庭用药管理

记录用药日志:包括药物名称、剂量、用药时间及身体反应,复诊时提供完整信息。

定期清理药箱:过期药物(尤其是液态制剂)及时处理,避免误服。

3. 药物监测技术应用

便携设备:糖尿病患者可使用动态血糖仪,高血压患者配备家用血压计。

智能提醒工具:用药管理APP可设置提醒功能,避免漏服或重复用药。

用药是科学与艺术的结合

精准用药如同一场精密的“个体化实验”,需要医学证据、技术手段与人文关怀的结合。每一次用药决策,都应建立在“是否需要用、用哪种、用多少”的严谨评估之上。当我们将科学精神融入日常用药习惯,才能真正实现“”而非“药到病生”。