新生儿大便中出现奶瓣是许多家长在育儿初期常见的困惑。这些白色或黄色的颗粒状物,看似异常,实则可能是宝宝消化过程中的正常现象。若伴随其他症状,也可能提示潜在问题。本文将从科学角度解析奶瓣的成因,并提供实用处理建议,帮助家长从容应对。

一、认识奶瓣:正常与异常的界限

奶瓣是母乳或配方奶中未被完全消化的脂肪、蛋白质等物质与钙、镁结合形成的皂块。

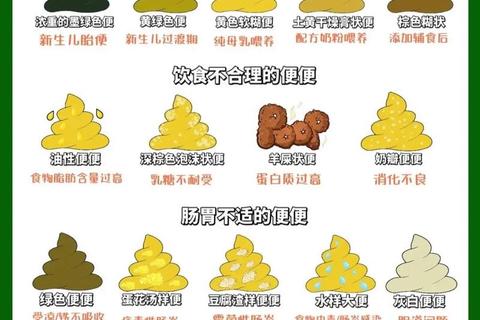

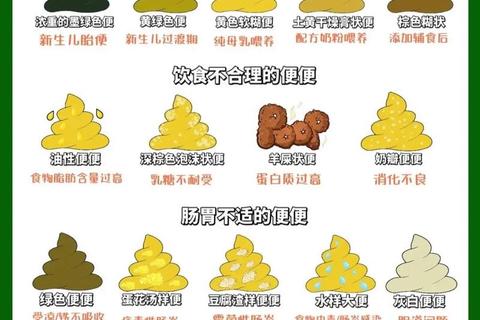

正常奶瓣特征:

外观:米粒大小,零星分布;

性状:大便呈软糊状,金黄色或黄色;

伴随情况:宝宝精神好、吃睡正常、体重增长稳定。

需警惕的异常信号:

奶瓣颗粒大(如指甲盖大小)、数量多;

大便酸臭、泡沫多或带黏液;

腹泻次数>6次/天,伴随哭闹、发热、体重下降等。

二、奶瓣的七大常见原因与应对策略

1. 消化系统发育不成熟

表现:新生儿胃肠功能弱,消化酶分泌不足,常出现片状(蛋白质消化不良)、油状(脂肪消化不良)或泡沫状(糖类消化不良)奶瓣。

对策:

母乳喂养:母亲减少高蛋白、高脂肪饮食,如鸡汤去浮油、避免油炸食品;

奶粉喂养:选择含乳清蛋白、OPO结构脂等易消化成分的奶粉;

辅助措施:顺时针按摩宝宝腹部(避开脐部),促进肠道蠕动。

2. 喂养过量或方式不当

表现:宝宝摄入过多奶量,超出消化能力,导致奶瓣增多。

科学喂养建议:

母乳喂养:按需哺乳,避免“一哭就喂”,观察吞咽节奏(每吸吮2-3次有吞咽声);

奶粉喂养:按说明书比例冲泡,避免过浓或过稀,可先减少单次奶量10%-20%观察效果。

3. 母亲饮食影响(母乳喂养)

关联症状:若母亲摄入过多油腻食物,宝宝可能出现油亮奶瓣;高蛋白饮食可能导致蛋花样奶瓣。

饮食调整方案:

每日摄入优质蛋白(如鱼、鸡蛋)不超过200克;

避免浓汤、肥肉、奶油等,增加蔬菜和全谷物比例。

4. 奶粉不适应或转奶不当

风险点:不同段位奶粉的酪蛋白比例增加(如1段转2段),或奶粉冲调温度过高导致结块,均可能引发消化不良。

转奶技巧:

采用“新旧混合法”,逐步替换(如第1-2天旧奶粉占80%,新奶粉20%);

敏感体质宝宝可延长转奶周期至2周。

5. 乳糖不耐受

典型症状:腹泻(>8次/天)、泡沫便、腹胀、屁多带酸臭味。

处理方案:

轻度:母乳前补充乳糖酶(如健敏星消化酶);

重度:暂时改用无乳糖配方奶粉,2-4周后逐步过渡回原饮食。

6. 疾病因素(肠炎、过敏等)

警示信号:奶瓣伴随发热、血便、皮疹、反复呕吐等,需警惕肠道感染或牛奶蛋白过敏。

就医指征:

大便常规检查发现白细胞或隐血阳性;

回避牛奶蛋白2-4周后症状无改善。

7. 其他诱因

受凉:腹部保暖不足可能引发短暂消化不良,可用40℃热水袋隔毛巾热敷;

补钙过量:导致钙皂形成,需停止额外补钙(维生素D3除外)。

三、家庭护理与就医信号

居家护理四步法

1. 记录大便日记:拍照记录奶瓣形态、排便次数,便于医生判断;

2. 调整喂养节奏:少量多餐,母乳喂养间隔延长0.5-1小时;

3. 益生菌辅助:选择含双歧杆菌Bb-12、鼠李糖乳杆菌的制剂,与奶同服;

4. 皮肤护理:便后温水清洗臀部,涂抹含氧化锌的护臀霜预防红疹。

需立即就医的情况

奶瓣持续3天以上且干预无效;

大便呈陶土色(胆道梗阻可能)或果酱样(肠套叠可能);

尿量减少(<4次/天)、囟门凹陷(脱水征兆)。

四、预防奶瓣的长期策略

母乳喂养:母亲保持饮食均衡,每日饮水量>2000ml;

奶粉选择:优先含水解蛋白、益生菌配方的产品;

定期评估:每月监测体重、身高曲线(建议使用WHO生长曲线App)。

奶瓣多数是新生儿适应外界环境的“过渡现象”,家长无需过度焦虑。通过科学喂养、密切观察和适时干预,90%以上的情况可在1-2周内改善。记住:宝宝的精神状态和生长发育趋势,比单一症状更能反映健康状况。当不确定时,及时咨询儿科医生,避免盲目用药或频繁换奶粉。