新生儿的身长不仅是衡量其健康状况的重要指标,更是父母关注的焦点。随着医疗技术的进步和营养水平的提升,新生儿体格发育的标准也在不断更新。本文将从科学角度解析新生儿身长的正常范围、影响因素及家长需知,帮助公众更全面地了解这一话题。

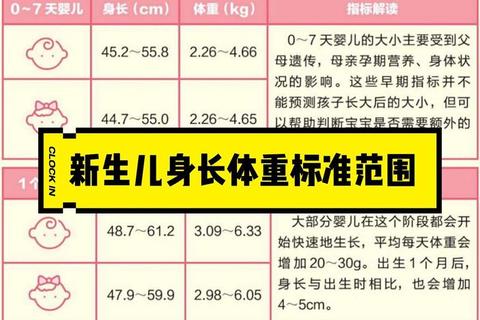

根据最新的国家卫生行业标准(WS/T 800—2022)和临床研究,足月新生儿出生时的平均身长为50厘米,正常范围在47-52厘米之间。这一数据基于我国大规模新生儿体格发育调查,覆盖不同胎龄(24-42周)的样本,具有较高的权威性。

早产儿的评估需根据矫正胎龄(以预产期为起点计算年龄)进行。例如,胎龄32周的早产儿出生时身长可能仅为40厘米左右,但通过科学的追赶性生长,可在矫正胎龄40周时接近足月儿水平。值得注意的是,新生儿出生后前3个月的身长增长最快,可达11-13厘米,占第一年总增长量的50%。

1. 遗传因素:父母的身高基因占主导作用,但并非绝对。研究显示,遗传对身高的影响约为70%,后天的营养、疾病管理等因素可决定约30%的差异。

2. 孕期营养与健康:母亲孕期摄入的蛋白质、钙、维生素D等营养素直接影响胎儿骨骼发育。妊娠期高血压、糖尿病或感染性疾病可能导致胎儿宫内生长受限。

3. 胎龄与围产技术:胎龄每增加1周,新生儿身长平均增长约1.2厘米。现代医学使胎龄24周以上的极早早产儿存活率显著提高,但其出生身长通常低于28周胎龄的参考值。

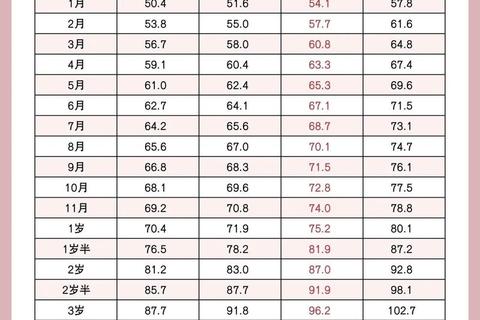

1. 百分位评估法:新生儿身长低于同胎龄、同性别的第3百分位(P3)或高于第97百分位(P97)时,需警惕生长异常。例如,足月男婴身长若低于47.3厘米(P3)或高于52.9厘米(P97),建议进一步检查。

2. 动态监测生长曲线:通过绘制身长-年龄曲线图,观察增长趋势。若曲线连续跨越两条主要百分位线(如从P50降至P10),提示可能存在喂养不足、慢性疾病或内分泌问题。

1. 早产儿:需按矫正胎龄评估至2-3岁。住院期间目标为体重日增15g/kg,头围周增0.5-1cm。

2. 双胞胎/多胞胎:因宫内空间限制,身长可能略低于单胎儿,但出生后6个月内通常能追赶至正常范围。

3. 妊娠期糖尿病母亲婴儿:尽管出生体重可能偏高,但身长与正常儿无显著差异,需预防低血糖等并发症。

2023年实施的《7岁以下儿童生长标准》显示,我国儿童身长较十年前平均增长1.7厘米。基因编辑技术、个性化营养方案等新兴领域,或将为低出生身长儿童提供更精准的干预手段。目前,首都儿科研究所等机构已开展生长激素联合营养疗法的临床试验,早期数据显示可改善部分遗传性矮小患儿的预后。

新生儿身长是反映其生长发育的“晴雨表”,但家长无需过度焦虑。通过科学监测、均衡营养和及时干预,绝大多数儿童都能在生长曲线中保持健康轨迹。记住:每个孩子的生长节奏不同,与其盲目对比,不如用生长曲线图记录趋势,与医生共同守护孩子的成长潜能。