新生儿出生后的最初几周,皮肤和眼白发黄的现象让许多新手父母感到担忧。数据显示,约60%的足月儿和80%的早产儿会出现这种被称为“黄疸”的生理现象,它是由于胆红素在体内积聚引起的自然反应。虽然大多数情况下无需特殊治疗,但若不及时识别异常情况,可能发展为影响神经系统的严重疾病。本文将从科学指标到居家护理,全面解析这一常见问题的核心要点。

1. 胆红素代谢的动态变化

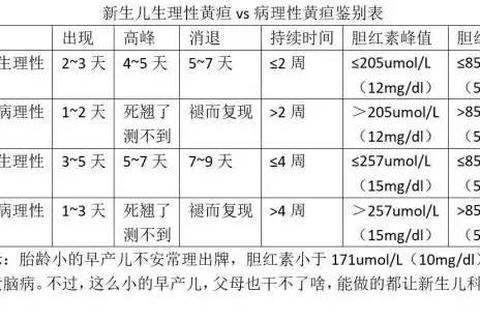

新生儿出生后,体内红细胞快速分解产生的胆红素需通过肝脏代谢排出。由于肝脏功能未成熟,血清胆红素水平呈现特定波动规律:

这一动态曲线提示家长需关注黄疸出现的时间和变化速度,而非单一数值。例如,出生第3天12mg/dl属于正常范围,但若第1天即达到此值则需立即就医。

2. 肉眼观察的实用技巧

家长可通过“黄染区域分级法”初步评估:

配合观察大小便颜色——正常母乳喂养儿粪便呈金黄色,若出现陶土色或尿液深黄,可能提示胆汁排泄障碍。

当出现以下特征时,需警惕胆红素脑病风险:

1. 过早出现:出生24小时内肉眼可见黄疸,常见于母婴血型不合(如Rh溶血)

2. 快速进展:每日胆红素升幅>5mg/dl,或每小时>0.5mg/dl

3. 持续不退:足月儿>14天,早产儿>28天未消退

4. 伴随症状:拒奶、嗜睡、肌张力异常或高调哭声

5. 高危因素:早产、产伤血肿、G6PD酶缺乏症等

临床案例显示,ABO溶血患儿的胆红素日均升幅可达8mg/dl,这类情况需在48小时内启动光疗干预。

1. 家庭应对黄金法则

2. 医疗干预的三大手段

值得注意的是,母乳性黄疸即使持续4-6周,只要胆红素<15mg/dl且发育正常,仍可继续母乳喂养。

产前-产后三级预防体系:

1. 孕期管理:O型血或Rh阴性孕妇需检测抗体效价,孕晚期补充维生素K减少产伤出血

2. 产后即刻干预:早开奶(出生1小时内)、延迟脐带结扎增加铁储备

3. 出院后追踪:建立黄疸随访档案,高危儿出院后24-72小时复测胆红素

破除常见误区:

1. 早产儿群体:由于血脑屏障发育不全,胆红素>10mg/dl即需干预,喂养需采用强化母乳或早产儿配方奶

2. 溶血高风险儿:ABO/RH血型不合者出生后立即查血型抗体,进行预防性光疗

3. 感染合并黄疸:败血症患儿可能出现“黄疸反跳”,需同步抗感染治疗

当宝宝皮肤泛起那抹金黄时,请记住:黄疸本身不是疾病,而是身体发出的信号灯。掌握“观察-记录-评估”三步法,既能避免过度焦虑,又能守住安全底线。建议家长在手机中保存“新生儿胆红素百分位曲线图”,随时对照日龄和检测值,让科学数据成为育儿路上的导航仪。如发现异常征象,请立即联系新生儿专科医生——早期干预的窗口期可能只有24小时,但抓住它就能改写孩子的健康轨迹。