新生儿黄疸是宝宝出生后最常见的健康问题之一,约60%的足月儿和80%的早产儿会在出生后一周内出现皮肤或眼白发黄的现象。尽管大多数属于生理性黄疸,但仍有部分与胆红素代谢异常或肝胆功能障碍相关,可能引发严重后果。本文将从科学机制、症状识别到家庭护理,系统解析这一现象,并提供实用应对策略。

新生儿黄疸的本质是血液中胆红素浓度升高,而这一过程涉及复杂的代谢链条。胆红素是红细胞分解后的产物,需经肝脏代谢后排出体外。但新生儿的以下生理特点可能导致代谢失衡:

1. 红细胞破坏过多:新生儿红细胞寿命较短(70-90天,成人为120天),且出生后血氧环境变化导致红细胞加速破坏,产生大量未结合胆红素。

2. 肝脏功能不成熟:

3. 肠肝循环加剧:新生儿肠道菌群未建立,无法将胆红素转化为粪胆原排出,反而被β-葡萄糖醛酸苷酶水解后重新吸收入血,形成恶性循环。

病理性黄疸的三大类型:

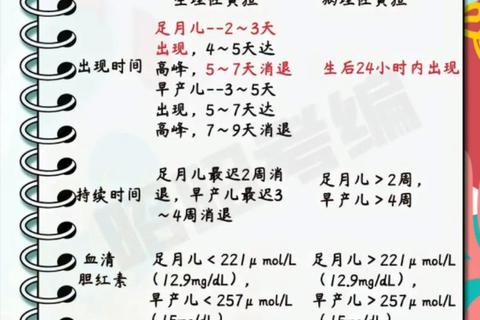

生理性黄疸特点:

病理性黄疸危险信号:

居家自测小技巧:

在自然光下轻压宝宝鼻尖或额头,观察皮肤回弹后的颜色。若黄染明显且范围扩大,需及时就医。

诊断流程:

1. 胆红素检测:经皮测胆红素(TcB)作为初筛,超过临界值需静脉血确认(TSB)。

2. 病因排查:

治疗方案:

居家护理三原则:

1. 促进排泄:按需喂养(每日8-12次),母乳不足时补充配方奶,刺激排便。

2. 适度光照:选择上午9点前或下午4点后的柔和阳光,暴露四肢和背部(避开眼睛和生殖器),每次15-20分钟。

3. 密切观察:用手机拍摄宝宝皮肤颜色每日对比,记录吃奶量、排尿次数和大便性状。

预防措施:

出现以下情况应立即就诊:

新生儿黄疸既是生理常态,也可能是疾病的预警信号。通过理解胆红素代谢机制、掌握症状识别要点,并结合科学的家庭护理,家长能有效降低重症风险。记住:早发现、早干预是避免胆红素脑病等严重后果的关键。当不确定黄疸性质时,及时咨询儿科医生,切勿盲目等待。