脚踝是人体最易受伤的关节之一,无论是运动中的急转、跳跃,还是日常行走的意外踏空,都可能引发扭伤。据统计,全球每年有超过200万人因踝关节扭伤就医。而扭伤后的处理中,消炎止痛药的选择尤为关键——用对药物可加速康复,用错则可能掩盖病情或引发副作用。本文将基于循证医学,解析不同人群的用药方案,并提供科学的家庭护理建议。

一、脚扭伤的机制与症状分级

踝关节扭伤通常因足部内翻或外翻导致韧带过度拉伸甚至撕裂。根据损伤程度可分为三级:

轻度(I级):韧带轻微拉伤,局部轻度肿胀压痛,关节稳定;

中度(II级):韧带部分撕裂,明显肿胀淤血,活动受限;

重度(III级):韧带完全断裂,关节失稳,可能伴随骨折。

疼痛、肿胀、淤青是典型症状,但需注意:若伤后48小时肿胀未缓解,或出现皮肤发紫、麻木、无法承重等情况,需立即就医排除骨折。

二、消炎止痛药的科学选择

药物选择需综合考虑损伤程度、年龄、基础疾病等因素。

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs):一线止痛选择

适用人群:轻中度扭伤,无胃肠道疾病或心血管风险者。

代表药物:布洛芬(400mg/次,每日3次)、双氯芬酸钠(75mg/日)、塞来昔布(200mg/日)。其中塞来昔布对胃肠刺激较小。

作用机制:抑制前列腺素合成,减轻炎症反应和疼痛。

2. 对乙酰氨基酚:无抗炎作用的“安全替补”

适用人群:胃肠道敏感者、孕妇(需医生评估)。

特点:仅缓解疼痛和退热,不影响凝血功能,但需注意每日剂量不超过4000mg。

3. 中成药:辅助消肿的天然选择

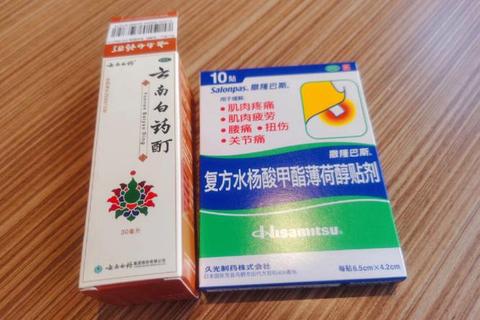

云南白药胶囊:活血化瘀,适合淤血明显者;

舒筋活血片:改善局部循环,与NSAIDs联用可增强疗效。

4. 局部外用药:直达患处的低风险方案

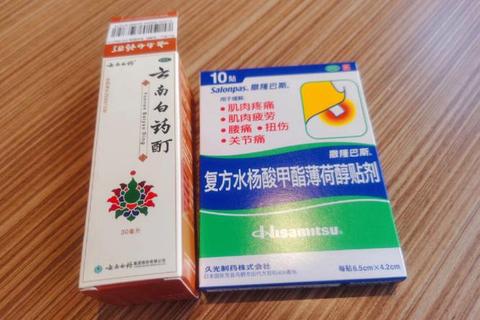

凝胶/贴剂:双氯芬酸二乙胺凝胶(每日3次)、氟比洛芬贴(12小时更换);

喷雾剂:云南白药气雾剂(急性期禁用,48小时后使用)。

三、禁忌与风险警示

1. 四类人群需警惕药物副作用

孕妇:布洛芬在妊娠晚期可致胎儿动脉导管早闭,建议以冷敷和抬高为主,外用药需医生指导;

胃肠疾病患者:避免长期口服NSAIDs,必要时联用胃黏膜保护剂;

心血管病患者:塞来昔布可能增加血栓风险,需监测血压;

儿童:12岁以下慎用阿司匹林,布洛芬剂量需按体重调整(10mg/kg)。

2. 两大用药误区

误区一:滥用抗生素

90%的踝扭伤为无菌性炎症,抗生素仅适用于开放性伤口感染。

误区二:急性期热敷或使用活血药物

伤后48小时内热敷或使用红花油会加重肿胀,应先冰敷收缩血管。

四、特殊场景处理建议

1. 儿童扭伤

优先选择弹性绷带固定,配合对乙酰氨基酚止痛。避免使用糖皮质激素,以免影响骨骼发育。

2. 运动爱好者

若需快速恢复训练,可在医生指导下短期使用选择性COX-2抑制剂(如依托考昔),并配合肌效贴加强关节稳定性。

3. 慢性反复扭伤

此类患者常伴本体感觉减退,建议在康复期加入平衡训练(如单脚站立抛接球),降低复发风险。

五、家庭护理四步法(R.I.C.E.优化版)

1. 休息(Rest):使用拐杖分担体重,严重者需支具固定2-3周;

2. 冰敷(Ice):急性期每2小时冰敷15分钟,注意隔毛巾防冻伤;

3. 加压(Compression):弹性绷带从脚趾向小腿螺旋包扎,松紧以能插入一指为宜;

4. 抬高(Elevation):睡眠时垫高患肢至心脏水平以上,促进静脉回流。

六、何时必须就医?

出现以下任一情况需立即就诊:

无法站立或行走超过三步;

踝关节畸形或触及骨擦感;

肿胀蔓延至小腿或足趾麻木。

正确处理踝扭伤,需把握“黄金48小时”的冰敷制动,理性选择药物,避免过度依赖止痛药掩盖病情。特殊人群更要权衡利弊,必要时通过康复训练重建关节功能。记住:预防胜于治疗——穿支撑性运动鞋、运动前充分热身、强化踝周肌肉力量,可将扭伤风险降低60%。