时间的精准把握对健康管理至关重要。无论是按时服药、监测生命体征,还是规划运动时长,都离不开对时间单位的理解。当医生叮嘱“每隔6小时服药一次”,或是智能手表显示“运动消耗300千卡需持续45分钟”时,掌握时间单位的换算能力直接影响着健康决策的准确性。

一、时间单位的基础认知体系

1. 基础单位金字塔:

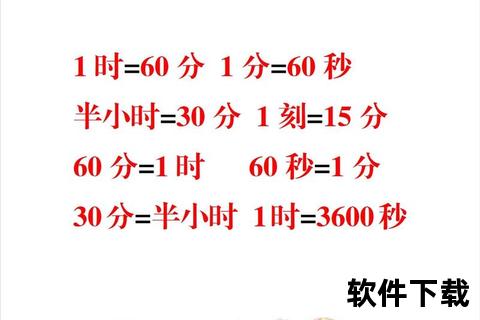

国际单位制中,秒(s)是基础单位,1秒定义为铯原子振动9,192,631,770次的时长。向上延伸形成:

分钟(min)= 60秒

小时(h)= 60分钟 = 3,600秒

向下细分则有毫秒(ms)= 0.001秒,用于测量心跳间隔;微秒(μs)= 百万分之一秒,见于医疗设备计时。

2. 特殊场景的极致精度:

在医疗影像技术中,CT扫描以纳秒(ns,十亿分之一秒)级精度捕捉器官动态;激光治疗则需皮秒(ps,万亿分之一秒)级的脉冲控制。

二、健康场景中的时间换算实践

1. 用药时间的精准计算:

处方中“每8小时一次”指3,600秒×8=28,800秒间隔。若首剂在7:00服用,则后续时间为15:00、23:00。

儿童退热药常需按体重计算间隔,例如体重12kg患儿使用布洛芬混悬液,需将4-6小时(14,400-21,600秒)换算为毫升/秒给药速率。

2. 急救黄金时间的把握:

心肺复苏的按压频率需达100-120次/分钟,即每次按压间隔0.5-0.6秒(600-500毫秒)。

脑卒中救治的“时间窗”为4.5小时(16,200秒),每延误1小时(3,600秒)脑细胞死亡率增加20%。

三、特殊人群的时间管理要点

1. 孕产妇健康监测:

胎动计数需连续记录2小时(7,200秒),正常值为≥10次,若换算为每分钟0.08次需立即就医。

妊娠期糖尿病血糖监测要求在餐后2小时(7,200秒)采血,误差超过300秒可能影响诊断准确性。

2. 老年慢性病管理:

高血压患者需在清晨起床后1小时内(3,600秒)测量,此时段数据最能反映心血管风险。

胰岛素注射时间误差需控制在±5分钟(300秒)内,否则可能引发血糖波动。

四、智能化工具的时间管理革命

1. 医疗级智能设备:

动态心电图仪可记录0.04秒(40毫秒)级的心电波形异常,捕捉阵发性心律失常。

智能药盒通过声光提醒系统,在预设时间点±30秒内发出服药提示,提升依从性30%以上。

2. 健康APP的算法优化:

睡眠监测软件通过分析90分钟(5,400秒)为周期的睡眠阶段,提供个性化唤醒建议。

运动类APP将卡路里消耗量换算为等效运动时长,例如消耗200千卡≈5,400秒快走。

五、健康管理者的时间优化策略

1. 家庭健康档案建立:

建议每月花费1,800秒(30分钟)整理体检报告、用药记录,建立可视化时间轴。

利用电子表格自动计算下次体检间隔,例如40岁以上人群每21,600,000秒(2.5年)需进行胃肠镜筛查。

2. 突发状况应急处理:

烫伤后立即用15-25℃流水冲洗900秒(15分钟),可降低皮肤损伤程度60%。

过敏反应出现后1,800秒(30分钟)内使用肾上腺素笔,存活率提升至95%。

行动指南:

1. 在手机设置“健康计时”文件夹,包含用药提醒、运动计时等秒级精度工具。

2. 定期参加社区医院组织的“时间管理健康讲座”,掌握急救黄金窗口期的判断技巧。

3. 为特殊人群配备医疗级智能手环,实时监测生命体征的毫秒级变化。

时间的精准丈量不仅是科学问题,更是守护健康的生命刻度。从秒级响应的急救操作,到跨越数年的慢病管理周期,掌握时间换算的本质,就是在为生命争取更多可能。