林可霉素是一种通过抑制细菌蛋白质合成发挥作用的广谱抗生素,它的独特机制使其成为对抗多种感染的“精准武器”。当您因皮肤红肿化脓、持续咳嗽发热或妇科感染就医时,医生可能会开具这类药物。但您是否疑惑过:它如何区分敌我精准打击细菌?哪些感染适用?特殊人群使用时要注意什么?本文将为您揭开这层科学面纱,并提供切实可行的用药指导。

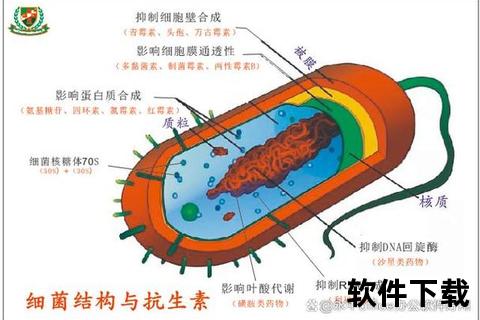

林可霉素通过干扰细菌核糖体的50S亚基,阻断蛋白质合成的关键环节。这种作用机制类似于在细菌的“蛋白质生产流水线”上安装制动装置:

1. 靶点锁定:与人类细胞不同,细菌核糖体的50S亚基具有独特结构,林可霉素通过氢键和疏水作用形成稳定结合

2. 合成阻断:阻止肽链延长所需的转肽酶反应,同时抑制mRNA位移过程,相当于同时切断生产线的能量供应和传送带

3. 智能识别:对人体细胞核糖体无影响,这种选择性源于真核生物与细菌核糖体结构的细微差异

作为窄谱抗生素中的“特种兵”,林可霉素的作战范围覆盖:

但需注意其“防御盲区”:

1. 对肠球菌、革兰阴性杆菌(如大肠杆菌)基本无效

2. 肺炎支原体、衣原体等非典型病原体不在打击范围内

典型作战场景:

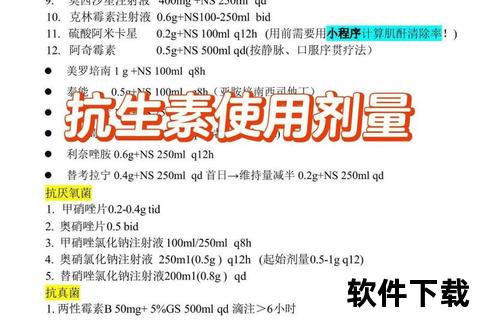

用药方案设计:

特殊战况处理:

1. 假膜性肠炎:立即停药,轻症补液观察,重症需万古霉素介入

2. 过敏反应:出现皮疹立即停药,喉头水肿需肾上腺素急救

| 人群 | 风险预警 | 应对策略 |

|-|||

| 孕妇 | 穿透胎盘屏障影响胎儿 | 孕早期禁用,中晚期权衡利弊 |

| 哺乳母亲 | 乳汁浓度达血药浓度50% | 用药期间暂停哺乳 |

| 肝功能异常 | 代谢障碍致血药浓度升高 | 剂量减半,监测转氨酶 |

| 肾功能不全 | 原形排泄率约10% | 无需常规调整剂量 |

1. 配伍禁忌:

2. 耐药防控:

3. 自我监测清单:

□ 用药3天内腹泻次数超过5次/日

□ 出现环形红斑或关节肿痛

□ 注射部位静脉条索状改变

出现任一症状立即联系主管医师

当您面对抗生素选择时,记住:精准打击胜过狂轰滥炸。林可霉素的合理使用需要医患双方共同构建“智能防御体系”——既包括医生的精准判断,也离不开患者的用药依从性。建议每次就诊时主动告知药物过敏史、近期用药清单,这如同为医生提供精准制导的“敌情地图”。若治疗72小时症状无改善,应及时复诊调整策略,避免陷入“持久战”消耗健康资源。