新生儿如同一颗沉睡的种子,每日长达16-20小时的睡眠中蕴藏着惊人的生长密码。当父母凝视着宝宝安详的睡颜,那些微颤的睫毛、偶尔牵动的嘴角,都是生命最初阶段独特的发育语言。这些看似平常的睡眠表象下,正上演着激素分泌、神经突触连接、免疫系统构建等精密的生命工程。

新生儿的睡眠由两种基础模式构成:活跃睡眠(REM)与安静睡眠(NREM)。占比50%的REM睡眠并非简单的休息状态,而是大脑发育的「黄金施工期」。此时神经元以每秒700个的速度建立连接,视觉、听觉等感官系统在睡眠中完成首次校准。研究显示,REM期分泌的神经生长因子(NGF)浓度是清醒时的3倍,这正是早产儿需要更多睡眠补偿发育的关键。

昼夜节律的建立是生命早期的里程碑事件。出生时松果体尚未成熟,褪黑素分泌不足,导致新生儿呈现「昼夜不分」的状态。约4-5周龄时,视网膜开始向视交叉上核传递光信号,促发褪黑素分泌节律的形成。这个过程可通过「光暗疗法」辅助加速:白天保持自然光照,夜间使用低于50勒克斯的暖光夜灯。

睡眠与喂养构成双向调节系统。每90分钟一次的「喂养-睡眠循环」不仅满足生理需求,哺乳时的肌肤接触会刺激催产素分泌,这种「爱的荷尔蒙」能增强婴儿的睡眠稳态调节能力。但需警惕「按哭喂养」的误区,真正的饥饿信号包含砸嘴、觅食反射等前驱表现,而烦躁哭闹已是饥饿晚期的信号。

肠绞痛引发的睡眠紊乱常表现为「定时哭闹三联征」:每日固定时段(多发生于傍晚)、持续3小时以上、伴随腹部紧张和排气增多。最新研究揭示这与婴儿肠道菌群定植过程相关,采用「3D安抚法」可有效缓解——飞机抱(Drainage position)促进气体排出,腹部按摩(Digestive massage)增强肠蠕动,西甲硅油(Dimethicone)分解表面张力。

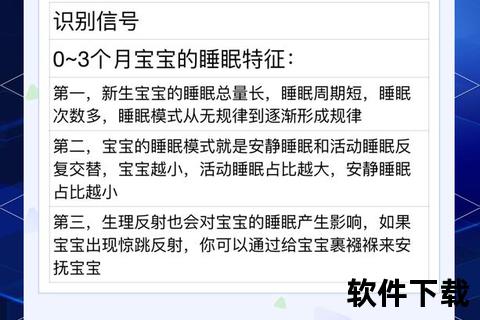

浅睡眠期的行为特征常被误读为睡眠障碍。3月龄内婴儿睡眠周期仅50-60分钟,转换期会出现眼球快速转动、肢体抽动甚至短暂啼哭。此时过早干预反而会中断睡眠周期重建,建议采用「5分钟观察法」:记录动作频率,仅在持续哭闹超过5分钟时介入。

睡眠环境需要「仿生设计」。将室温控制在24-26℃,使用襁褓巾模拟子宫包裹感,引入白噪音(40分贝左右)遮盖环境杂音。需特别注意避免「过度安静误区」,胎儿期接触的母体心跳、血流声相当于75分贝背景音,绝对的安静反而会引发警觉反应。

病理性睡眠异常具有显著标识:持续性睡眠时间<12小时/天,伴随体重增长不足(<20g/日);异常睡眠行为如睡眠呼吸暂停(间隔>20秒)、夜间频繁惊跳(>10次/小时);特殊体味提示代谢性疾病可能。出现上述症状需进行多导睡眠监测(PSG)排查先天性心脏病、睡眠癫痫等疾病。

睡眠训练需要把握「关键窗口期」。4-6月龄是自主入睡能力培养的敏感期,可采用渐进式撤离法:第一周坐在床旁轻拍安抚,第二周移至门边语言安抚,第三周完全撤离。需注意训练期间维持稳定的「睡眠仪式」,包括固定沐浴时间、抚触流程、睡眠音乐等。

特殊群体的睡眠管理需定制方案。早产儿应按矫正月龄评估睡眠需求,存在支气管肺发育不良的婴儿建议采用30°斜坡卧位。过敏体质婴儿要警惕尘螨引发的夜间鼻塞,除螨频率需提升至每周2次,并使用孔径<10微米的防螨寝具。

当夜幕降临,父母可通过「睡眠日志」记录宝宝的入睡时长、夜醒次数、异常动作等信息。这份持续2周的观察记录将成为儿科医生评估发育状况的重要依据。要记住,每个婴儿都是独特的睡眠艺术家,有的如精准的瑞士钟表规律作息,有的则像即兴的爵士乐手充满变化——理解并尊重这种生物多样性,才是科学养育的真谛。(本文提及的医疗建议需在专业医师指导下实施)