孕妇的健康直接关系到胎儿的发育,但疾病来临时,如何平衡治疗需求与胎儿安全是每个家庭面临的难题。尤其在感染性疾病高发的季节,消炎药(抗生素)的选择成为关键——用错可能带来风险,不用则可能延误病情。科学用药需要建立在充分了解药物特性、孕期生理变化以及风险等级的基础上。

1. 必要性原则

用药需有明确指征,避免不必要的药物暴露。例如普通病毒性感冒无需抗生素,但细菌性感染(如肺炎、尿路感染)必须及时治疗。

2. 安全性分级优先

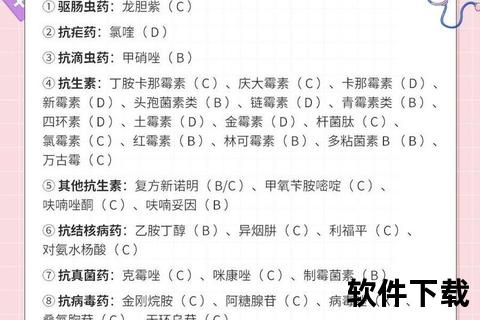

参考美国FDA妊娠药物分级:

3. 最低有效剂量与短疗程

减少药物累积风险,例如治疗尿路感染时,优先选择3-5天短疗程方案。

1. 流感病毒感染:奥司他韦(B级)在发病48小时内使用可显著降低重症风险。

2. 炎:局部使用克霉唑栓(C级),避免口服甲硝唑(虽为B级,但国内说明书标注禁用)。

1. 四环素类(X级):孕早期导致骨骼发育异常,孕晚期引发乳牙黄染。

2. 氨基糖苷类(D级):如庆大霉素、链霉素,损害胎儿听力和肾功能。

3. 氟喹诺酮类(C级):如左氧氟沙星,可能影响胎儿软骨发育。

4. 磺胺类(D级):孕晚期使用可能导致新生儿核黄疸。

1. 高热持续不退,伴寒战、呼吸困难。

2. 尿频尿痛合并血尿,提示严重尿路感染。

3. 异常出血或分泌物伴腹痛,警惕宫内感染。

1. 疫苗接种:流感灭活疫苗(IIV)在孕期任何阶段均可接种,降低重症风险。

2. 卫生习惯:勤洗手、戴口罩,避免接触呼吸道感染患者。

3. 定期产检:监测肝肾功能,尤其长期用药者需评估药物蓄积风险。

孕期用药需遵循“必要、安全、适度”原则。当感染发生时,不必因过度担忧而拒绝治疗,合理选择B级药物(如青霉素、头孢)可有效控制病情。避免自行购药或轻信偏方,所有用药方案均需在产科医生与药师共同指导下实施。记住:母亲健康是胎儿安全的前提,科学治疗才能实现母婴双赢。