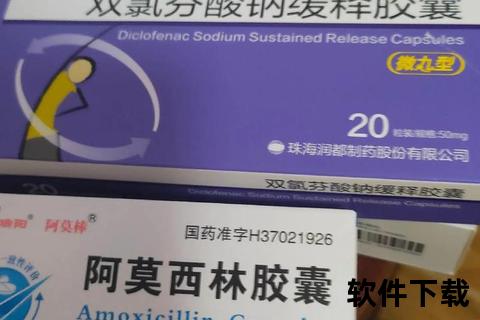

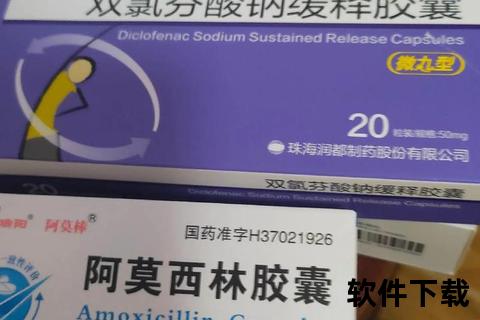

双氯芬酸钠是临床上广泛使用的非甾体抗炎药(NSAID),其胶囊剂型因起效快、作用持久的特点,成为关节炎、软组织损伤等多种疼痛性疾病的重要治疗选择。本文结合最新研究证据与临床用药经验,系统解析其作用机制与科学用药方案,帮助公众安全有效地缓解病痛。

一、对抗炎症与疼痛的核心机制

双氯芬酸钠通过抑制环氧合酶(COX)发挥抗炎镇痛作用:

1. 双重抑制COX-1与COX-2:与选择性COX-2抑制剂不同,双氯芬酸钠同时阻断两种酶的活性。其中,抑制COX-2可减少前列腺素(PGE2)等促炎介质的合成,从而缓解红肿热痛;而抑制COX-1则可能增加胃肠道损伤风险。

2. 阻断神经痛传导:研究发现,双氯芬酸钠能降低脊髓背角P物质和降钙素基因相关肽(CGRP)的表达,直接干预神经病理性疼痛信号传递。

3. 解热作用:通过抑制下丘脑体温调节中枢的COX活性,减少致热因子对体温的调控。

二、临床适应症与用药场景

双氯芬酸钠胶囊适用于:

急性炎症疼痛:如痛风发作、急性肌腱炎、牙痛等需快速缓解的剧烈疼痛。

慢性骨关节病:类风湿性关节炎、骨关节炎患者的日常疼痛管理,尤其适用于晨僵、活动受限症状。

运动损伤:肌肉拉伤、关节扭伤后48小时内的炎症控制。

特殊场景:术后疼痛(非心脏手术)、原发性痛经等。

用药警示:冠状动脉搭桥术后、消化道溃疡活动期、严重心肾功能不全者禁用。

三、科学用药的六大要点

1. 剂量个体化原则

成人常规剂量为每日75-150mg,分2-3次服用。缓释胶囊每日1次即可维持疗效。

65岁以上老人起始剂量减半,密切监测不良反应。

14岁以下儿童需严格遵医嘱,部分剂型明确禁用于12月龄以下婴儿。

2. 服药时机与剂型选择

普通胶囊宜餐后服用以减少胃刺激,肠溶胶囊需空腹整粒吞服以保证肠道释放。

突发剧烈疼痛时,可选用速释剂型;需持续镇痛的患者优选缓释剂型,血药浓度更平稳。

3. 疗程控制与风险评估

急性疼痛治疗不超过5天,慢性疼痛连续用药不超过4周。

长期使用者每3个月检测肝肾功能,高血压患者需监测血压波动。

4. 特殊人群注意事项

孕妇:妊娠晚期禁用,可能引发胎儿动脉导管早闭。

哺乳期:药物可进入乳汁,建议用药期间暂停哺乳。

肝损患者:Child-Pugh B/C级患者剂量需下调50%。

5. 药物相互作用风险

与抗凝药(华法林)联用增加出血风险,需调整INR监测频率。

与利尿剂合用可能加剧肾功能损害。

避免与其他NSAIDs(如布洛芬)叠加使用,加重胃肠道损伤。

6. 不良反应的识别与应对

常见反应:20%患者出现胃灼热、恶心,餐后服药或联用质子泵抑制剂可缓解。

危险信号:黑便、呕血提示消化道出血;突发胸闷警惕心血管事件,需立即停药就医。

局部替代方案:对于胃肠高危患者,可优先选择外用凝胶或栓剂。

四、居家疼痛管理的实用建议

疼痛日记记录:记录疼痛部位、强度(0-10分)、用药时间及效果,帮助医生优化方案。

阶梯式用药:轻度疼痛先尝试冷敷/热敷,中度以上疼痛再启动药物治疗。

药物保存要点:避光保存于30℃以下环境,缓释胶囊不可掰碎服用。

就医指征:出现以下情况需立即就诊——

① 服药后疼痛持续加重超过48小时

② 出现皮疹、呼吸困难等过敏反应

③ 尿量明显减少或下肢水肿

④ 高龄患者出现意识模糊等神经系统症状

作为经典NSAID药物,双氯芬酸钠在合理使用时可有效改善生活质量,但其"治疗窗"较窄的特性要求患者必须严格遵循个体化用药原则。建议在医师指导下制定长期用药方案,定期评估风险获益比,通过多维度疼痛管理实现安全镇痛。