月经是女性生理周期的自然现象,但伴随而来的痛经、经量异常等问题常困扰着许多女性。近年来,艾灸作为一种传统中医疗法,被广泛用于调理月经问题。关于“经期能否艾灸”的争议始终存在——有人称其能缓解疼痛,也有人因此出现经期延长或血量增加。究竟哪种说法更科学?以下从医学角度解析经期艾灸的适应人群、潜在风险及操作规范。

艾灸通过燃烧艾草产生的温热效应刺激穴位,起到温经散寒、活血化瘀、调节气血的作用。现代医学认为,这种热刺激可促进局部血液循环,调节内分泌和免疫功能。对于因寒凝血瘀导致的痛经(表现为小腹冷痛、经血暗紫有块、手脚冰凉),艾灸能通过改善子宫微循环,缓解肌肉痉挛,从而减轻疼痛。

但需注意,月经周期受下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控,艾灸的温热作用可能打破激素平衡。例如,过度刺激三阴交、关元等穴位会增强子宫收缩,导致经量异常。

1. 寒性体质女性:典型表现为经期小腹冷痛、喜暖怕冷、经血色暗且有血块。艾灸中脘、气海等穴位可温煦胞宫,临床数据显示此类患者经期艾灸后疼痛减轻率达70%以上。

2. 经量过少或排出不畅:若经量少于20ml(约湿透4-5片卫生巾),且伴有血块,适度艾灸可促进瘀血排出。推荐穴位:血海、足三里。

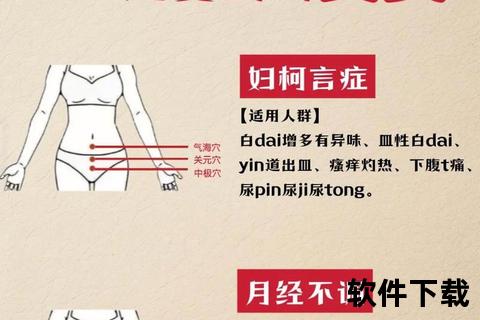

3. 慢性盆腔炎或宫寒不孕:在医生指导下,经期艾灸八髎穴、子宫穴可改善盆腔血液循环,但需配合药物控制炎症。

1. 经量过多或崩漏:单日经血量超过80ml(湿透10片以上卫生巾)时,艾灸可能加重出血,甚至导致贫血。

2. 湿热体质或实热证:表现为经血鲜红黏稠、口干舌燥、痤疮频发。艾灸会助长内热,诱发经期头痛或经期延长。

3. 妇科器质性疾病:如子宫肌瘤、子宫内膜异位症患者,艾灸的热刺激可能加速病灶生长。

4. 皮肤破损或过敏体质:经期免疫力下降,艾灸易引发局部感染或全身过敏反应。

1. 穴位选择差异化

2. 时间与温度控制

3. 器具与环境要求

4. 异常情况处理

1. 青少年女性(初潮后3年内):生殖系统未成熟,仅建议在医生指导下艾灸足三里等远端穴位,避免直接刺激盆腔区域。

2. 围绝经期女性:激素波动易引发功能失调性子宫出血,艾灸应避开腰腹部,可选择涌泉穴改善潮热失眠。

3. 有流产史者:需排除妊娠后施灸,避免诱发子宫异常收缩。

国家中医药管理局指出:经期艾灸必须遵循“辨证施治”原则,建议优先在正规医疗机构完成体质辨识。若居家调理,可改用以下方法:

经期艾灸的安全性取决于个体体质与操作规范性。寒凝血瘀型痛经患者可在专业指导下获益,而经量多、体质偏热者则需严格规避。建议女性建立月经健康档案,记录周期、血量、疼痛程度等数据,为个性化调理提供依据。当出现经期延长、大血块持续排出等预警信号时,应及时停灸并寻求妇科与中医科联合诊疗。