维生素K是维持人体凝血功能的重要营养素,但许多人对它的认识仅停留在“止血”层面。一位母亲发现新生儿接种维生素K1后出现黄疸,惊慌失措;一位长期腹泻的患者因突发皮下淤血就医,才发现维生素K缺乏可能致命。这些真实案例揭示了公众对维生素K认知的空白——它不仅关乎凝血,更与肝胆健康、骨骼代谢密切相关。

维生素K家族包括K1、K2、K3、K4四种类型,其中K1(叶绿醌)和K2(甲萘醌类)为天然存在形式。它们作为羧化酶的辅因子,直接激活凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ,构成凝血级联反应的基础。当维生素K缺乏时,未羧化的凝血因子无法与钙离子结合,导致凝血功能障碍。值得注意的是,新生儿肝脏储存维生素K的能力仅为成人的1/30,母乳中含量也较低(5-15μg/L),这使得纯母乳喂养婴儿在出生后3个月内发生晚发型维生素K缺乏性出血症(VKDB)的风险显著升高。

临床警示案例:2022年某医院接诊的6月龄颅内出血患儿,经检查发现其凝血酶原时间延长至正常值的3倍,追溯病史发现该患儿从未接受过维生素K补充,最终确诊为晚发型VKDB。

维生素K注射液(主要成分为K1)的临床应用需严格把握适应症:

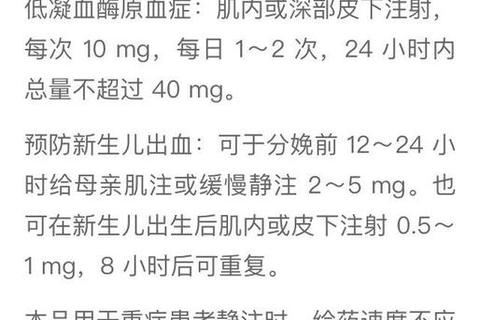

1. 新生儿出血预防:出生后6小时内肌注0.5-1mg,可降低97%的早发型VKDB风险。对于早产儿或母亲孕期使用抗癫痫药物者,需在医生指导下调整剂量

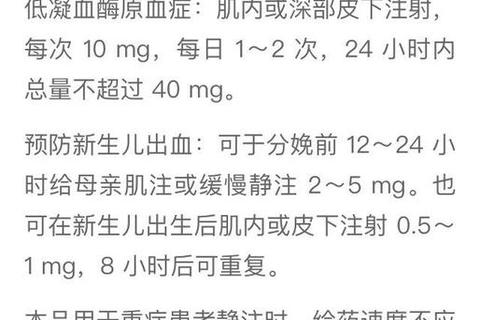

2. 慢性疾病继发缺乏:梗阻性黄疸、胆瘘患者因胆汁分泌障碍影响脂溶性维生素吸收,需每周注射10mg;长期使用广谱抗生素者,肠道菌群合成的K2减少,建议每2周肌注10mg

3. 抗凝药物拮抗:华法林过量导致出血时,缓慢静注5-10mg(速度≤1mg/分钟)可快速逆转抗凝作用

特殊人群注意:孕妇需谨慎使用,因维生素K1可透过胎盘,大剂量可能引发胎儿溶血;哺乳期母亲若需治疗性使用,建议用药后暂停哺乳4小时。

尽管维生素K1注射液是临床常用药,但国家药品监督管理局统计显示,其严重过敏反应发生率高达0.3%,其中95%发生于静脉给药时。安全用药需注意:

1. 给药方式选择

2. 警惕过敏信号

典型过敏反应多发生在给药后5-15分钟,表现为面部潮红、呼吸困难、血压骤降。某三甲医院统计显示,70%的严重过敏病例与超速静注(>1mg/分钟)相关。建议首次用药后留观30分钟,并备好肾上腺素注射液。

3. 药物相互作用

4. 新生儿特殊处理

早产儿肌注后可能出现高胆红素血症,建议选择股外侧肌注射,注射后24小时内监测黄疸指数。对于出生体重<1500g的极低体重儿,推荐分次给药(0.5mg/次,间隔8小时)

5. 家庭应急处理

若发现注射部位异常红肿、呼吸困难等,应立即冰敷局部并就医。家长可学习“急救三步法”:停用药→侧卧位→拨打120

6. 储存禁忌

开封后的注射液需避光保存(2-8℃),若出现油滴析出或分层即不可使用。曾有案例显示,冷冻保存的注射液解冻后出现絮状物,注射后引发肺栓塞

对于健康人群,每日通过食用200g羽衣甘蓝(含500μg维生素K1)或30g纳豆(含300μg维生素K2)即可满足需求。但以下情况需主动预防性补充:

警示信号自查表

| 症状 | 可能提示缺乏 | 紧急程度 |

||--|-|

| 牙龈自发出血 | 中度缺乏 | ★★★ |

| 皮下大片淤青 | 重度缺乏 | ★★★★ |

| 呕血或黑便 | 消化道出血 | ★★★★★ |

| 突发意识障碍 | 颅内出血 | ★★★★★ |

当出现★★★级以上症状时,应立即就医并告知医生用药史。对于有出血家族史或肝胆疾病者,建议每6个月检测凝血酶原时间(PT)和维生素K依赖蛋白(PIVKA-II)水平。

维生素K的健康管理需要医患共同参与。记住这个“安全密码”:新生儿必补、孕妇慎用、慢病监测、过敏警惕。只有科学认知与规范用药相结合,才能让这枚“凝血钥匙”真正守护生命健康。