胃蛋白酶是人体消化系统中不可或缺的“蛋白质分解专家”,它主导着食物中蛋白质的初步消化。许多人常因胃部不适、消化不良等问题困扰,却对胃蛋白酶的作用机制和异常表现知之甚少。本文将从科学原理到日常应对策略,系统解析这一关键酶类如何影响我们的健康。

一、胃蛋白酶的核心作用机制

1. 活化过程:从“休眠”到“激活”

胃蛋白酶并非直接分泌为活性形式,而是以胃蛋白酶原的形式储存在胃腺主细胞中。当食物进入胃部,胃酸(盐酸)的分泌使胃内pH降至1.5-2.0,此时胃蛋白酶原发生构象改变,其N端的44个氨基酸片段被剪切,形成具有活性的胃蛋白酶。这种“自催化”过程具有放大效应:已激活的胃蛋白酶会继续催化更多酶原转化,形成高效的消化链条。

2. 蛋白质分解的“精准切割”

胃蛋白酶属于内切酶,其作用具有特异性:

切割位点:优先水解芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)或亮氨酸形成的肽键

环境依赖:在pH 1.5-3.5时活性最强,当pH>5时完全失活

协同作用:与胃酸共同构成“酸性消化环境”,使食物蛋白质变性暴露切割位点

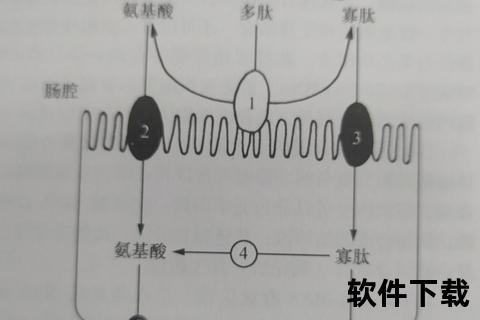

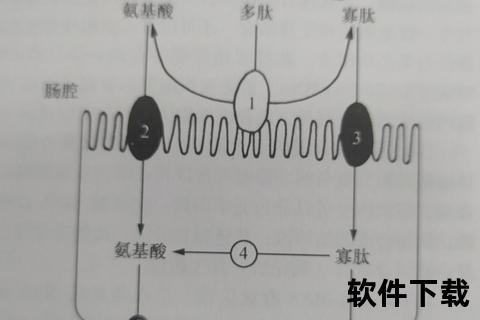

这一过程将大分子蛋白质分解为多肽片段,为后续肠道中的胰蛋白酶、糜蛋白酶进一步消化奠定基础。

二、胃蛋白酶异常的临床表现

1. 缺乏的典型症状

当胃蛋白酶分泌不足或活性降低时,患者常出现:

消化障碍:餐后腹胀、早饱感、恶心呕吐

营养吸收不良:体重下降、肌肉萎缩、贫血(因蛋白质分解不足影响铁吸收)

特殊人群差异:儿童可能表现为发育迟缓,老年人易出现顽固性便秘

2. 相关疾病的警示信号

慢性萎缩性胃炎:胃黏膜损伤导致主细胞减少,常伴随胃酸缺乏

幽门螺杆菌感染:细菌产生的氨中和胃酸,抑制酶活化

恶性贫血:胃内因子缺乏影响维生素B12吸收,与胃蛋白酶减少相关

三、诊断与治疗策略

1. 检测手段

胃液分析:直接测定胃蛋白酶活性及胃酸分泌量

血清胃蛋白酶原检测:PGI/PGII比值降低提示胃黏膜萎缩(PGI≤70μg/L且PGR≤3为筛查临界值)

影像学检查:胃镜观察黏膜形态,活检评估主细胞数量

2. 治疗干预方案

替代疗法:口服胃蛋白酶制剂(如复方胃蛋白酶颗粒),需与稀盐酸同服以维持酸性环境

饮食调整:

增加发酵食品(酸奶、纳豆)促进消化

避免高脂肪、辛辣食物减轻胃负担

餐前饮用柠檬水(含枸橼酸)辅助酸化

病因治疗:根除幽门螺杆菌(四联疗法)、补充维生素B12等

四、保护胃蛋白酶功能的日常管理

1. 生活方式优化

进餐规律:定时定量,避免暴饮暴食

情绪管理:压力过大会抑制迷走神经,减少酶原分泌

药物慎用:长期服用质子泵抑制剂(如奥美拉唑)需监测胃功能

2. 特殊人群注意事项

孕妇:妊娠期胃酸分泌减少,建议少食多餐,慎用酶制剂

术后患者:胃部分切除者需终身监测消化功能

老年群体:建议每年进行血清胃蛋白酶原筛查,早发现萎缩性病变

五、常见误区与科学解读

1. “胃蛋白酶会消化自身胃壁?”

事实:健康胃黏膜通过三重保护机制避免自我消化:

黏液-碳酸氢盐屏障:物理隔离酸性环境

细胞快速更新:胃黏膜每3天完全再生一次

空间位阻效应:活性位点隐藏在酶分子内部

2. “消化不良就应大量补充酶制剂?”

警示:盲目补充可能加重病情。如十二指肠溃疡患者过量使用可能刺激溃疡面,需在医生指导下用药

行动建议

1. 自测预警:持续2周以上出现餐后腹胀、频繁打嗝,建议尽早就诊

2. 饮食记录:制作“症状-食物”关联表,识别个体敏感食物

3. 阶梯式干预:轻度症状先尝试饮食调节→无效则短期使用消化酶→顽固病例需全面检查

胃蛋白酶系统的高效运作是营养吸收的基础。通过科学认知其作用机制,结合个体化健康管理,我们能更好地守护这道重要的消化防线。当出现持续性消化异常时,及时的专业医疗评估比自我用药更为关键。