HIV病毒感染后,人体会经历一段被称为“潜伏期”的特殊阶段。在这段时间里,病毒在体内悄然复制,免疫系统逐渐被破坏,但感染者往往没有明显症状。这种“无声的威胁”正是艾滋病防控中最具挑战性的环节。

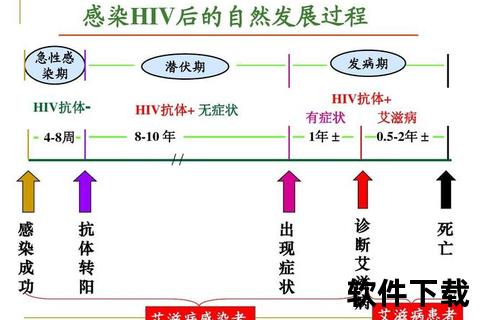

潜伏期是指从感染HIV到出现典型艾滋病症状(如严重机会性感染或肿瘤)的时间段。根据世界卫生组织及我国卫生行业标准,潜伏期平均为8-10年,最短可能仅2-3个月,最长可达20年以上。这一阶段又可细分为三个时期:

1. 急性感染期(2-4周):约50%-70%的感染者出现类似流感的症状(发热、皮疹、淋巴结肿大),病毒载量达到高峰,传染性极强

2. 临床潜伏期(5-15年):感染者与常人无异,但病毒持续破坏CD4+T淋巴细胞

3. 症状前期(1-2年):出现持续性低热、体重下降等非特异性症状

需特别注意区分窗口期(感染后至能被检测出的时间)与潜伏期的差异。窗口期依据检测技术不同为1-3周(核酸检测)至3个月(抗体检测),而潜伏期则是无症状的漫长过程。

| 感染途径 | 平均潜伏期 | 机制解析 |

|-||-|

| 血液传播 | 2-5年 | 病毒直接进入循环系统 |

| 性传播 | 8-12年 | 黏膜屏障延缓病毒扩散 |

| 母婴传播 | 5-8年 | 受母亲病毒载量影响显著 |

CD4+T细胞基线值>500/μL者,潜伏期比<200/μL者延长6.3年。先天具有CCR5Δ32基因突变的人群,甚至可能天然抵抗HIV感染。

规范抗病毒治疗(ART)可将潜伏期延长10-15年,使感染者预期寿命接近常人。深圳第三人民医院研究显示,感染后72小时内启动治疗,病毒储存库规模减少90%。

合并乙肝、结核病等感染可使潜伏期缩短3-5年;吸烟者进展为艾滋病期的风险增加35%。

儿童感染者因免疫系统未成熟,平均潜伏期仅2.5年;60岁以上感染者因免疫衰老,病程进展速度是青壮年的1.8倍。

事实:潜伏期感染者体液中的病毒载量可达1×10^4 copies/mL,性行为传播概率为0.1%-2%次。

鉴别要点:艾滋病相关淋巴结肿大表现为对称性、无痛性、直径>1cm且持续3个月以上,常伴盗汗、体重下降。

检测策略:

孕早期启动ART可将母婴传播率从25%-45%降至<1%,推荐使用替诺福韦+拉米夫定+洛匹那韦方案。

医务人员发生针刺伤后,2小时内服用阻断药(如替诺福韦/恩曲他滨+多替拉韦),28天疗程的阻断成功率>99%。

需监测肝肾功能,优先选择比克替拉韦钠片/恩曲他滨丙酚替诺福韦片等对代谢影响小的药物。

1. 风险自评工具

2. 家庭防护措施

3. 营养支持方案

艾滋病防控需要科学与人文的双重努力。当我们理性认识潜伏期的本质,就能在病毒与生命之间筑起智慧的长城。记住:早一秒检测,多一分生机;多一人知晓,少一代悲剧。