阿莫西林作为家庭药箱中的常备药物,常被误认为是“万能消炎药”。其滥用导致的耐药性、过敏反应等问题日益严重。本文结合循证医学证据,系统解析其作用机制、适应症及科学用药原则,帮助公众正确认识这一药物。

细菌的生存依赖细胞壁的完整性,而阿莫西林的核心作用正是破坏这一结构。

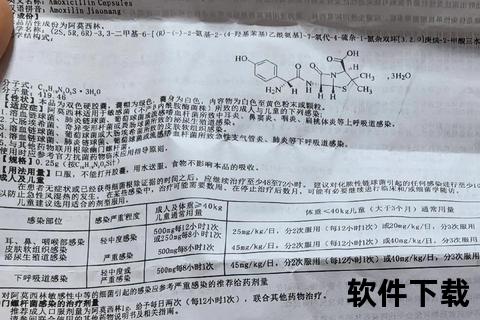

1. 靶向抑制细胞壁合成

阿莫西林通过模仿细菌细胞壁合成所需的关键物质(肽聚糖前体),被细菌误吸收。随后,它特异性结合转肽酶,阻止肽聚糖链交联,使细菌无法形成完整细胞壁。失去保护的细菌在高渗透压环境下膨胀破裂,最终死亡。

2. 广谱抗菌特性的来源

阿莫西林对革兰氏阳性菌(如链球菌、葡萄球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、流感嗜血杆菌)有效。其穿透力强,可进入痰液、脑脊液等组织,但需注意:对产β-内酰胺酶的细菌(如某些耐药菌)无效,此时需联用克拉维酸钾等酶抑制剂。

世界卫生组织(WHO)明确其为首选口服抗生素,但仅适用于以下细菌感染:

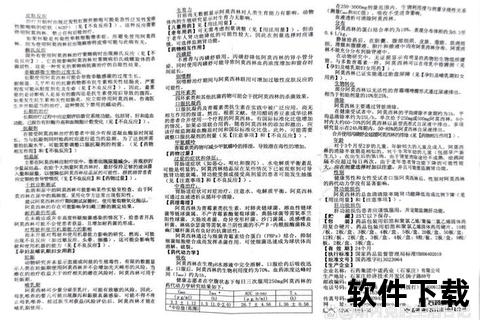

1. 上呼吸道感染:化脓性扁桃体炎、细菌性中耳炎(儿童高发)、鼻窦炎(黄脓涕持续超10天)。

2. 下呼吸道感染:细菌性肺炎、慢性支气管炎急性发作。

3. 泌尿系统感染:膀胱炎、尿道炎(伴尿频、尿痛、血尿)。

4. 皮肤软组织感染:蜂窝组织炎、伤口化脓(需排除耐药菌)。

5. 幽门螺杆菌根除:与质子泵抑制剂、克拉霉素联用,治疗胃溃疡。

6. 莱姆病早期:蜱虫叮咬后出现的游走性红斑。

误区警示:普通感冒(病毒性)、流感、非细菌性腹泻等无需使用阿莫西林,滥用反而抑制免疫、诱发耐药。

1. 严格遵循剂量与疗程

2. 过敏风险不容忽视

青霉素过敏者禁用,首次使用前需皮试。若服药后出现皮疹、喉头水肿或呼吸困难,立即停药并就医。

3. 联合用药的利与弊

4. 特殊人群的精细化用药

5. 不良反应的识别与处理

常见恶心、腹泻等胃肠道反应,通常可耐受。若出现血便、持续发热或黄疸(提示肝损伤),需立即停药。

误区1:“炎症=感染,吃阿莫西林就能消炎”

科学解读:炎症可能是过敏、外伤或病毒引起,抗生素仅对细菌有效。

误区2:“症状好转就停药,避免副作用”

科学解读:擅自停药易导致细菌耐药,需完成全程治疗。

行动建议:

1. 家庭用药前自查:

2. 紧急就医信号:

3. 药物储存与管理:

阿莫西林是医学史上的重要发现,但其价值建立在科学使用的基础上。公众需摒弃“经验性用药”思维,在医生指导下明确感染类型,严格遵循剂量与疗程。唯有如此,才能避免“无药可用”的危机,让抗生素真正成为生命的守护者。