子宫内膜是女性生殖健康的重要“晴雨表”,其厚度变化不仅反映激素水平,还与生育能力、妇科疾病密切相关。 许多女性因体检报告上的“子宫内膜增厚/变薄”陷入焦虑,但医学上对这一指标的评价需结合月经周期、年龄及症状综合判断。本文将从科学角度解析子宫内膜的正常范围、异常信号及应对策略,帮助不同人群理解这一指标背后的意义。

一、子宫内膜的生理功能与周期性变化

子宫内膜是子宫内壁的黏膜层,由基底层和功能层组成。基底层稳定不变,功能层则随雌激素、孕激素水平发生周期性脱落与再生,形成月经并支持胚胎着床。

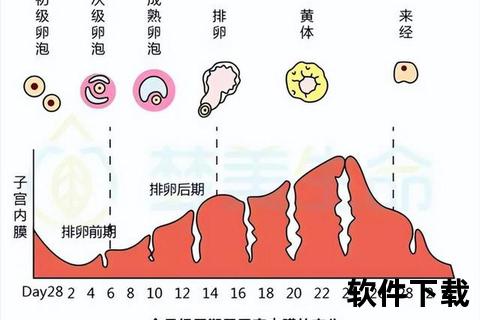

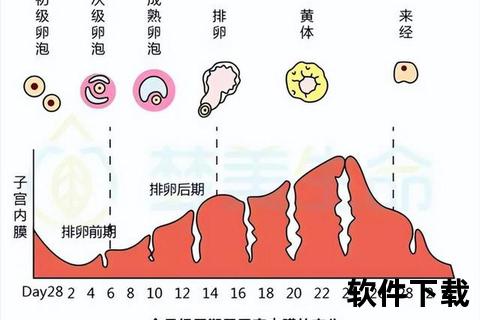

正常厚度范围(育龄女性):

1. 月经期(第1-5天):

功能层脱落,厚度降至最薄(约1-4mm),B超显示为高回声线。

异常信号:若月经后复查仍超过7mm,需警惕残留物或增生。

2. 增生期(第5-14天):

雌激素主导,内膜逐渐增厚,分三个阶段:

早期(第5-7天):1-2mm,腺体稀疏。

中期(第8-10天):4-6mm,血流增加。

晚期(第11-14天):8-10mm,为排卵做准备。

3. 分泌期(第15-28天):

孕激素主导,内膜松软、富含营养,厚度达8-14mm(平均10mm),为受精卵着床提供条件。

临界值:若超过15mm且伴随异常出血,需排查息肉或癌前病变。

二、异常情况的识别与风险评估

(一)子宫内膜过薄(<7mm)

常见原因:

宫腔操作史(如多次人流刮宫)导致基底层损伤。

内分泌失调(如多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常)。

慢性炎症或结核感染破坏内膜结构。

症状与风险:

月经量少、周期延长或不孕。

胚胎着床失败或反复流产(内膜厚度<7mm时妊娠率显著下降)。

(二)子宫内膜增厚(>15mm或绝经后>5mm)

生理性增厚:

排卵后至月经前(分泌期)的暂时性增厚属正常。

病理性增厚的警示信号:

1. 异常出血:

绝经后出血(即使少量)提示癌变风险。

育龄期经期延长、经量增多或非经期出血。

2. 高危因素:

肥胖(BMI≥30)、糖尿病、高血压(代谢异常协同致癌)。

家族史(如Lynch综合征)或长期使用雌激素类药物。

三、诊断与治疗:科学应对不同场景

(一)检查手段

1. 经超声:

首选无创检查,评估厚度、回声均匀度及血流信号。

最佳时间:月经干净后3-5天(避免分泌期干扰)。

2. 组织学检查:

宫腔镜活检:直接观察病变并取样,确诊息肉、增生或癌变。

(二)治疗方案

薄型子宫内膜:

药物治疗:

雌激素(口服或给药)促进内膜修复。

西地那非(改善血流)或阿司匹林(抗凝血)辅助增厚。

中医调理:针灸、中药(如鹿胶桂子饮)改善微循环。

异常增厚:

孕激素治疗:逆转单纯性增生。

手术干预:宫腔镜切除息肉、肌瘤;癌前病变需子宫切除术。

四、健康管理建议

(一)不同人群的注意事项

1. 备孕女性:

监测排卵期内膜厚度(理想值≥8mm),必要时药物辅助。

避免频繁宫腔操作,减少内膜损伤。

2. 绝经后女性:

定期超声筛查(每年1次),内膜≥5mm需进一步检查。

慎用激素替代疗法,降低癌变风险。

3. 肥胖或代谢异常者:

控制体重(BMI<25)、血糖及血压,减少雌激素过度刺激。

(二)居家自检与就医时机

观察月经:记录周期、经量及异常出血(如持续10天以上)。

紧急就医信号:绝经后出血、剧烈腹痛或贫血症状(头晕、乏力)。

五、总结

子宫内膜厚度是动态指标,脱离月经周期与个体背景的数值解读易引发误判。科学认知+定期筛查+针对性干预是维护内膜健康的核心策略。育龄女性需关注生育力保护,绝经后人群则应警惕癌变风险,通过规范诊疗实现早防早治。